世界を足で「みる」——光島貴之と中屋敷智生の画面と接地

家から出てすぐに靴を脱ぎ、靴底に入り込んでいた異物を取り除かなければならないことがある。格好のいいことではないが、そのまま歩き続けるのは不快で無理がある。ところが驚いたことに、異物と思っていたものは「異物」と呼ぶにはあまりにも小さく些細な代物だったりするのだ。なにが言いたいのかというと、それくらい足の裏というのは敏感だということで、その敏感さには自分ごとでありながら驚いてしまうことがある。いま、自分ごとと書いたけれども、そのような景色をたまに駅などでも他人が柱に手をかけながら行っているのを見かけるので、同様の敏感さを実感しているのはわたしだけではなさそうだ。いったいどこからその敏感さが生まれているのかわからずにいたのだが、今回の展覧会を見てその理由が少しだけわかった気がした。

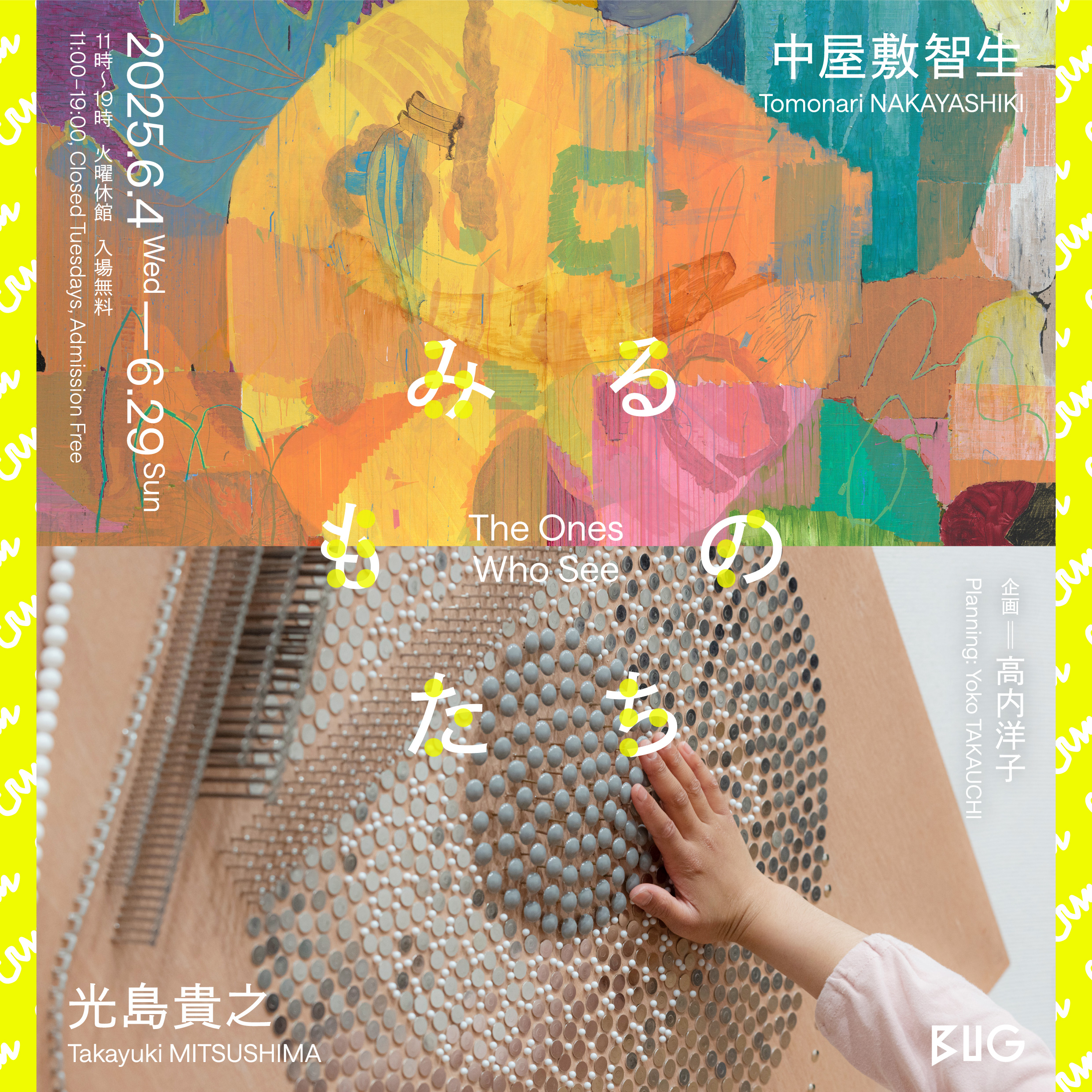

全盲の画家、光島貴之と色弱の画家、中屋敷智生からなる今回の二人展では、わたしたちはかれらの絵に手で触れて鑑賞することができる。そういうことを言われてしまうと、わたしなどは一生懸命触らなければならない、と却って構えてしまい、最初に会場を訪ねた際には、絵に触れることができることの新奇さの影に隠れてしまってか、いまひとつ作品としての実体験が焦点を結ばなかったのだが、それから少しして、わたしの勤める大学のゼミで学生にこの展覧会について発表してもらい、皆でああでもないこうでもないと話したことの余韻が残っていて、なんとなくこの展覧会について間歇的に考え続けていたところに、冒頭のようなことがあった。そこで気がついたのは、これらの絵は手で触れてよいことになっているけれども、そして実際にはそんなことは許されていないのだが、実は足の裏で触っているように体験すると、絵としての体験がググッと具体性を増してくるように思えてきて、二度目に会場を訪ねた際には、そんなふうなことを想定しながら二人の絵に触れてみた。

つまりわたしは、二人の画家の絵に手で触れながら、頭の中では足の裏で直に触れているかのように思い浮かべて鑑賞してみたのだ。するとどうだろう。初回の際には、本来は触ってはいけないはずの絵をいま自分は触っているのだということの方が際立って、なかなか輪郭のはっきりしてこなかった二人の絵が、はるかに肉付きよく、明快な起伏を持って「みえて」来た気がした。言い換えればそのとき、わたしは自分の手を足に置き換えて、壁面に設置されたふたりの絵に対面して手で触るのではなく、あたかも床に置かれた絵を足で踏んで、足の裏でなぞるように「みて」いたのだ。

足の裏で世界をなぞるという行為は、別に光島が全盲ということや、中屋敷が色弱ということと関係ない。誰でも行っていることだ。たとえばこの文の冒頭でわたしは家から出てすぐに靴底に入り込んでいた異物を取り除いたと書いたけれども、そうでなくても外出という工程のすべてにわたって、わたしは靴底に密着した足の裏を通じて外の世界を体感し続けている。わたしは目が見えるから、もちろん同じ外の世界を「見て」もいる。が、同時に、というよりもそれ以上に、わたしは外の世界に対し足の裏を通じて持続的に体感し続けている。現代の社会で人間の知覚器官のうち目というのはひときわ重要視されているから、目で「見る」ということも足の裏で世界を「みる」のと同じか、それ以上に継続して「見続けて」いるように受け取られがちであるけれども、実のところわたしたちは世界をよく「見て」いるようでいて、実際には足の裏を通じて「みて」いるほどには見ていない。目で見るものは、自分がいまいる位置からは程度の差はあっても必ず物理的な距離があり(距離ゼロで見ることはできない)、足の裏のような直接的な接地性はない。そして、足の裏が絶え間なく持続しているこの接地性というのは、人間の生命維持という基準に照らしてみれば、距離を持って見ることよりもはるかに迫真性が高い。はるか彼方で落雷の様子を「見て」も直ちに命に関わることはないけれども、いま足の裏が接触している階段を踏み外せば、そのまま命に関わることになりかねない。この意味で触覚は視覚よりもはるかに切迫的で、特に外出時のような際には、誰にとっても一種の生命線となっている。繰り返すけれども、このような触覚の迫真性や切迫度というのは、わたしたちが鑑賞する作品の作り手が視覚的に障害を持っているか、持っていないか、持っているとしてどの程度か、ということとはほとんど関係がない。そして、わたしが先ほどから足の裏のことばかり強調してこの文章を書いているのは、触覚ということならむろん手の平で対象に触れることのほうが足の裏以上にすぐに心に思い浮かぶのだけれども、そして実際、今回の展覧会は手の平を使ってふたりの絵を鑑賞することができるのだけれども、わたしは世界との途絶えることのない接触の持続ということで言えば、手の平よりも足の裏の方がずっと徹底している(手になにも持たないということは頻繁にあるが、足の裏がどこにも接地していないというのはほとんどない)ように思えるし、であれば今回のような条件で絵を「みる」機会を与えられたのであれば、手の平ではなくむしろ足の裏で体感するように鑑賞することで、ふたりの描いた絵の世界が、本来の意味で「身近」な具体性を帯びてくるのではないかと感じたのだ。

事実、これはあとから再確認したことだけれども、光島の絵は彼が近所を散策するなかで体感した街の姿を平面に置き換えたものなのだという。平面に置き換えられているから作品は結果として壁にかけられ、絵画の形式で体感することが可能になっている。鑑賞者がそれを手で触れることができるのも、この展示という形式に負うところが大きい。けれどもわたしは、光島が支持体である木の板に打ち込まれた釘で傾斜や高低差を再現しているのは、それこそ光島が白杖を使って街を「歩く」ことで得られた体験がもとになっているように、歩く=足の裏を通じて世界を「みる」ことにいっそう深く通じているように感じられ、そうであるなら、光島の絵が壁ではなく床面に置かれて、わたしたちがそれを足の裏でなぞりながら「みる」ということも、想像的にはやってみる価値があるのではないかと思うのだ。そして、中屋敷による今回の絵が、絵具というより粘着性の高いテープによって面を構成されているのを見てとり、見てとるだけでなく中屋敷が実際にテープを貼ったり剥がしたりを繰り返して画面を作り上げていくのと同じように手で触れてその体感をなぞり直していくとき、やはりわたしは絵に手で触れているというよりも、その上を自由に歩いているような感覚に襲われるのだ。

しかし、おそらくわたしたちは絵を手で触れることにはあまり抵抗がなくても、足で踏みしめて体感することには、大きな抵抗を感じるだろう。それはあるいは作者もそうかもしれない。そしてなぜそのような心理的抵抗が生じるのかについて考えてみたとき、たとえば「土足」という言葉がふと浮かんでくるように、そして過去には「踏み絵」という心理的な拷問があったように、手よりも足の方が汚れている、とどこかで考えている自分に気がつくのだ。しかし裏返して考えれば、そのような偏見が歴史的に積み重ねられてきたことの背景にあるのは、きっと足の裏が人体のなかでもひときわ敏感で、実際に世界を距離なく体感し続け、瞬間ごとに命の危機を回避し続けてきたことと無縁ではないように思う(やや脱線するけれども、「歩きスマホ」の本当の危険は、視覚をまるで接触面であるかのように手で触り続け、そのことで「歩く」という人間に本来備わった生命維持的な感覚と切り離し、足の裏の敏感さを抹消してしまう点にあるように思われる)。

と、ここまでいろいろなことを書いてきたが、最後に、わたしはこの文章のなかで、光島と中屋敷を画家と呼称して、アーティストとは書かなかった。というのも、わたしは光島や中屋敷が描いているものこそ「絵画」なのではないか、と思ったのだ。画家は常に絵を手を使って画面に触れて描いている。であるなら、そうして描かれた絵を手で触れて鑑賞するというのは、様々な理由で制限はされているけれども、本来の絵の姿でもあるはずだ。だから、それはアートである以前にやはり絵画であり、それを作っているふたりは、アーティストである以前にやはり画家なのではないか、と思う。