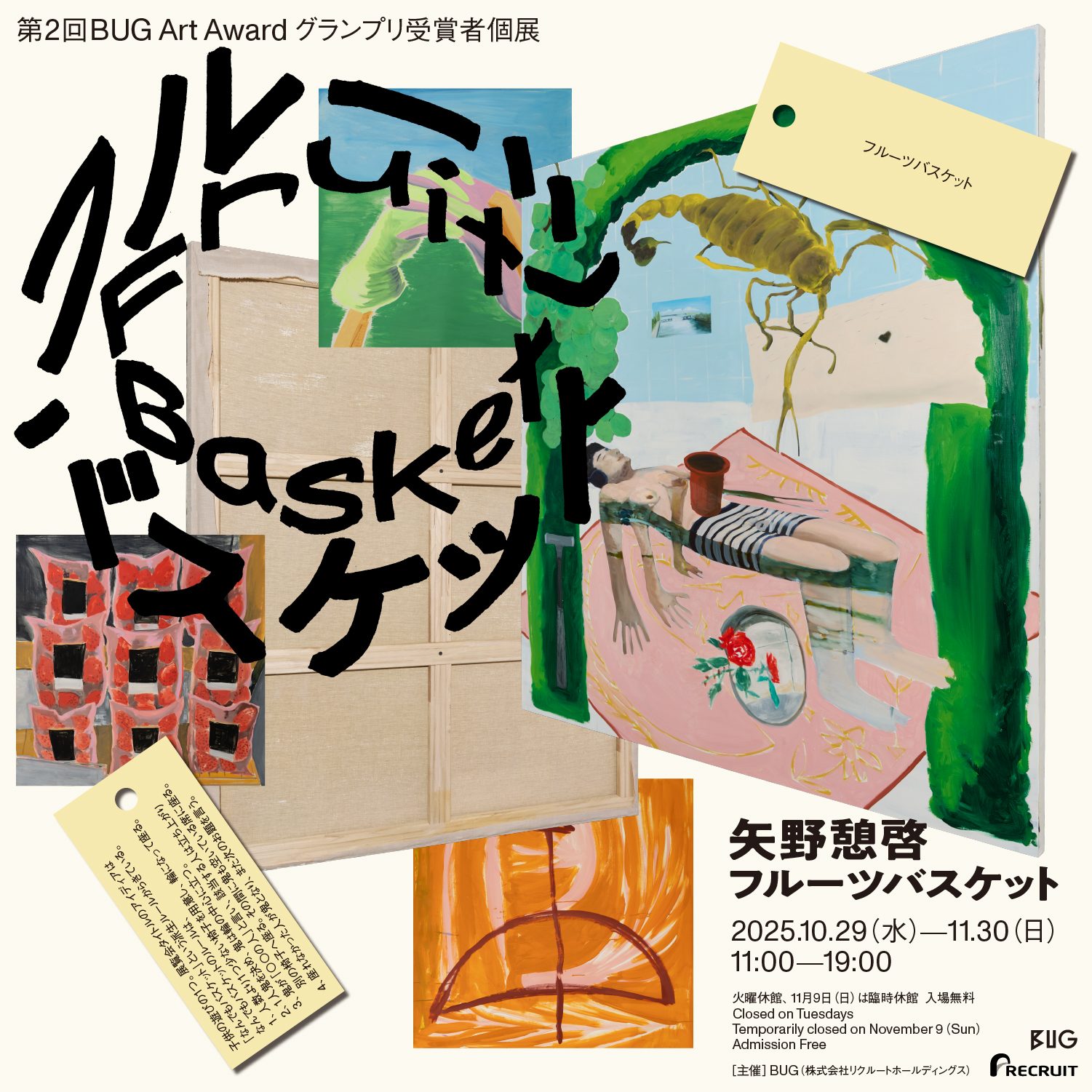

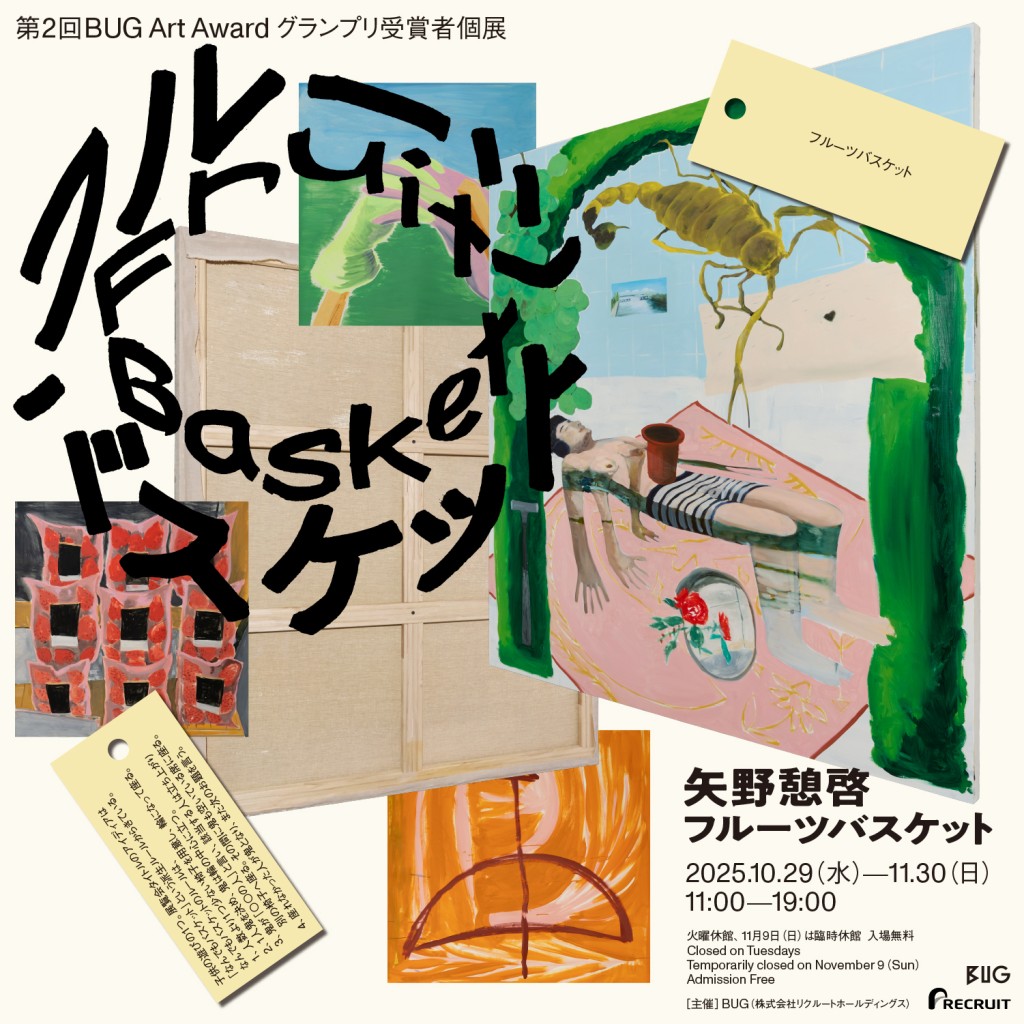

第2回BUG Art Awardグランプリ 矢野憩啓インタビュー「もっと絵に、言葉にできるんじゃないか」――グランプリ個展「フルーツバスケット」に込めた思い

第2回BUG Art Awardグランプリ受賞者、矢野憩啓による個展「フルーツバスケット」が、2025年10月29日(水)よりアートセンターBUGにて開幕する。本稿では、アーティストの矢野に対して行ったインタビューをもとに、同展の見どころや矢野の作家としての魅力について伝えたい。

「何でこんな展示しかつくれないんだろう」

インタビューでは「何でこんな展示しかつくれないんだろうと考えてしまう」こともあると、弱気にも思える発言が見られたが、この殊勝な本音にこそ矢野のアーティストとしての誠実さが表れているのかもしれない。知人を個展に招くことを考えると「渋い顔になっちゃいますよね」と乾いた笑いとともに話す矢野は、自身が感じる未熟さについて心中を吐露する。

矢野「悔しいですよね、こんなに予算もあって、BUGの方々も手厚いサポートをしてくれるのに。もっといい絵を描けたらいいのになって。今回は、今までで一番大きな個展です。展示の規模は大きくなっている一方で、自分自身ももっとできるようにならなくちゃ、と色々と勉強もするんですが、自分のなかで言語化したり理解できたりするようになるまでは、まだまだだなと感じます」

身のまわりの事物をモチーフにした絵画を、制作過程で出合った言葉を記した単語帳とともに展示するというインスタレーション形式が、第2回BUG Art Awardのファイナリスト展でも見られた矢野のスタイルで、それは本展でも踏襲されるという。単語帳に収められた、日常のなかで拾い集められた言葉には、矢野自身による独自の解釈が付されており、鑑賞者は単語帳のページをめくりながら再定義されていく言葉に手を引かれるようにして、絵画と対峙することとなる。

矢野「本展は大規模な予算を投じて、大掛かりなことをやるというよりは、普段の展示の拡張といった感じです。単語帳に関しては、文字校正や翻訳にプロの方が入ってくださいますし、インストーラーさんがいる点でも信頼度が高い。その分、絵を描くことに注力できるのがありがたいです」

仕事と創作:「考える余裕がなくなってくる」

昨年のファイナリスト展では想定していたほどには新作を描けなかったと、心残りがありそうな口調で矢野は振り返る。2023年3月に多摩美術大学を卒業し、舞台美術を手掛ける企業に勤務しながらの作品制作を「必死に」続けていたという矢野だが、当時は活動のあり方に不安を感じていたと話す。

矢野「卒業後の9月に個展を開いたのですが、知り合いづてに借りた会場も多摩美の近くで、来場者も友人や関係者ばかりで、それはとても嬉しかったのですが、これから作品の発表をどうしたらいいんだろうと悩んでいました。そんなときにBUG Art Awardを知って、作品ではなく展示プランに対するコンペティションというところに惹かれ応募を決めました」

せっかく審査料を支払って応募しても、作品が展示されることなく返送されてくるだけだったという経験を踏まえて「絵画の公募展には良い思い出がないから」と述懐する矢野にとって、単独の作品ではなく、展示プランを審査するというBUG Art Awardが魅力に映ったようだ。それにもかかわらず、ファイナリスト展に向けて、新作をあまり描き上げられなかったのはなぜだろうか。

矢野「単純に仕事がめちゃくちゃ忙しかったですね。ちょうど先輩が退職してしまったこともあり。仕事自体はとても楽しかったんですが、それだけでいっぱいいっぱいでした。制作のための時間がないのもそうですが、考える余裕がなくなってくるんですよね。自分が何に悩んでたかも思い出せない、というような状況でした」

お風呂場で思いついた「フルーツバスケット」

晴れてグランプリを受賞するも「もやもや」とした気持ちが残っていた矢野にとって、この春は創作意欲をリフレッシュさせるための転機となった。一つは転職だが、もう一つはオランダ、ベルギー、ドイツを巡った初の海外旅行だ。なお今回は自費での旅行となったが、グランプリ個展のための作品制作に必要なコストであれば、リサーチ費用として旅費を予算に計上することも、BUG Art Awardでは可能だという。きっかけは言葉とイメージの関係についての考察を深めようとルネ・マグリットを目指した旅だったが、フランドル地方の絵画により強く興味を抱いたという。

矢野「静物画にも魚ばかり描いているものがあったり。そこには性的なニュアンスを含んでいるものもあって。複数の言語が公用語となっているベルギーなので、展示解説などが多くの言語に翻訳されているのも印象的でした」

今回の展覧会タイトル「フルーツバスケット」も、「今になって思えばベルギーで静物画をたくさん見ていたことも影響しているかもしれない」と、旅の思い出とともに矢野は話す。より直接的なタイトルの由来は、英語で「Fruit Basket Turnover」と名付けられた、椅子取りゲームにも似た子供の遊びだ。円上に並べられた椅子に座ることのできなかった鬼が、円の中心に立ち「今朝、パンを食べた人」などの題を提示する。その条件に合致した人は別の椅子へと移らなければならず、1人分足りない椅子を鬼とともに奪い合うというルールで、地域によっては「何でもバスケット」や「大嵐」とも呼ばれている。

矢野「タイトルはいつもお風呂場で思い浮かぶんですが、『フルーツバスケット』はばちっとハマったと感じましたね。思いついた後から、自分でも何でこのタイトルなんだろうと考えていきます。鬼が選んだ言葉によって、人の配置や属性、言葉が持っている意味までが入れ替わっていく様子が、自分の展示に近いように思います。誰か特定の一人に発言権があるのではなく、言葉を話せる人なら誰でも鬼になって、グループをつくることができるということも大きいですね」

「声を発することができない人だったり、人前で話すことが苦手でゲームを続行できなかったりする人もいるから」完全に誰でもではない、と留意しつつも「かりそめだけど平等」な関係が生まれていることも、このゲームに矢野が自身の展示をオーバーラップさせる理由の一つのようだ。また、楽しげなイメージの反面、鬼が提示した属性によって行動が規定されるという点で、「カミングアウト」を強要するような側面があるとも矢野は付け加える。極めて個人的なことを他者に打ち明ける「カミングアウト」を、本人が望んでいないにもかかわらず強いることは、当人の心理的安全を脅かす行為となる。個人的なテーマに取り組んできた矢野にとって、見過ごすことのできない要素なのだろう。

矢野「ゲームのなかで実際に起きている、人が移動したり椅子に座れなかったりという面白さには回収できない部分に、カミングアウトやアウティングといった要素があると思います。それは自分の展示も同じで、絵を見られているともいえる一方、絵を見せられているということもできます。展示空間を完全な個室にして、事前に同意をした人だけが見られるようにすれば安心はできるかもしれないけど、何が誰にとって暴力的になり得るかを把握し切ることはできないから難しいですよね」

「もっと絵に、言葉にできるんじゃないか」

今までで最も多くの人に展示を観てもらえたというファイナリスト展での経験は、それだけに様々な背景を持つ鑑賞者が、それぞれの経験や考え方に基づいた「偏り」を持って作品を受け止めるという、いわば当然のことを矢野に再確認させる機会ともなった。男性用下着を描いた作品については、着用した経験の有無が作品の受け止め方に影響を及ぼすのでは、という声も聞かれたと、もどかしそうに話す。

矢野「自分としては慎重に、真剣に扱っているモチーフでも、下着というだけで可笑しなものとして捉えられるんだな、と。本当に届いてほしい層に、面白がられてしまう。それを何とかしたいからの単語帳でもあるんですが、シリアスなことをシリアスであると絵画で伝えることが、思ったよりも難しい。誰に対しても同じ見え方にはならないということがはっきりとしたという意味では良かったですね。それをどうこうしようというのではなく、そのことにどう向き合っていくかが重要だと考えています」

鑑賞者にとって、作品で扱われている題材との距離感が、その作品の印象を左右するのと同様に、描く題材に対するアーティスト自身の解像度もまた、作品の性質に大きく関わる要素となる。絵画と言葉によるインスタレーションを手掛ける矢野は、単語帳の制作に時間をかけることによって絵画への関わり方が希薄になることを懸念していると話す。

矢野「絵にも言葉にも、また扱っている学問やカルチャーに対しても、軽薄になってやしないかと、いつも気になっています。それを軽やかさだとしてポジティブに捉えてくれる人もいますが、『全然知らないじゃん』と言われてしまうなら、それも真っ当な批評だと思います。まだ深く理解できていない勉強中のものをテーマに扱うべきでないとは思いませんが、そのムーブメントや先人が積み上げてきたものに便乗するだけだったり、乗っ取るようなかたちになったりすることは望んでいません」

矢野にとって目下勉強中の、重要なトピックの一つである「男性性」については、11月8日(土)に『ジェンダー目線の広告観察』(2023年、現代書館)などの著書がある小林美香とのトークイベントが予定されている。また、11月29日(土)には、国内外のアーティストインレジデンスに関する情報を発信しているAIR_Jの西田祥子とのトークも開催予定だ。

矢野「アーティストインレジデンスには行きたいですよね。内向的な作品をずっと作ってきて、『他者と関わらないといけないんだ!』と意気込んでいるわけではありませんが、他者とちゃんと関わることで、そこから影響を受けた自分を通して、また新しい作品がつくれるかもしれないと感じています。一方で、今も扱っているテーマがまだまだ全然深堀りする余地がある、もっと絵に、言葉にできるんじゃないかとも思います」

単語帳を使ったインスタレーションという自身のスタイルについても、惰性になっていないか、そもそも適した手法なのかと、いつも自問しているという矢野。その苦悩こそが、より良い作品、より良い展示をつくりたいという、アーティストの真摯な態度の表れだろう。そのような批判精神を抱えながらも、この形式で「できることがまだまだあるかもしれない」と模索し、「本展でできる限りのことをやり切れたら」と語る矢野の、過去最大の規模となる個展に大きな期待を寄せたい。

誰かがとても話を聞きたがっている人や、世間に対して何か言うべきことがありそうな人のところへお話を聞きに行って、文章にまとめることで収入を得ることが多いですが、人が書いた文章を読んで、どのようなかたちで人々に読んでもらうのがいいかを考える側に回ることもあります。また、自身のウェブサイトを持つ必要性を感じつつもどうしていいか分からないという人に、インターネットの仕組みを説明しながらウェブサイトの開設や更新を手伝うことで謝礼を得ることもあります。舞台作品を作る人の考えていることを聞いて、何か演出のヒントになるかもしれない話(それはたとえば、過去の美術作品の例だったり、思想家の考えだったり、歴史や伝承、あるいは自然科学上の知見だったりします)を紹介することが、仕事として依頼されたことも何度かありました。仕事用のメールアドレスはshimizu@karihonoiho.linkです。

2000年千葉県生まれ。2023年に多摩美術大学絵画学科油画専攻を卒業。

自身と関わりのあるモチーフや無関係なモチーフを題材に絵を描く。また、それらを表す“言葉”との関係性や構造にも関心を持ち、「単語帳」というテキスト形式で表現している。

主な展覧会に、二人展「風の裏側」(Art Center Ongoing、2024年)、個展「GREEN SCREEN」(Penguin’s House Green、2023年)、グループ展「Ongoing祭りーArt Fair Ongoing-」(Art Center Ongoing、2023年)、個展「Luminous」(多摩美術大学、2022年)など。

受賞歴として、令和四年度 多摩美術大学 卒業・修了制作展 優秀賞(2023年)、第2回BUG Art Award グランプリ(2024年)。