第二次大戦の敗戦から現在まで、日本の子どもたちの想像力はどのように醸成されてきたのだろうか。たとえば、朝鮮戦争やヴェトナム戦争の時代に奇跡の復興と呼ばれた経済成長期を経て、オイルショックという経済危機の時代に生まれた私の世代では、子どもたちは誰もが漫画やアニメに夢中になり、テレビと雑誌のコンテンツを享受し、空き地で野球・サッカー・鬼ごっこなどをして遊んだ。その後遊び場は空き地からブラウン管テレビの画面や液晶スクリーンへと移行し、何種類ものゲーム機やゲームソフトが流行した。インターネットが一般化するにつれて子どもたちの遊び場はリアルな場所から潜在空間のサイトへと移行したが、子どもたちの遊戯的身体は常にリアルな空間とヴァーチャルな空間を行き来してきたのだった。

大量生産された石油由来製品に囲まれ、企業広告の連呼する商品名を産湯として育った私たちの想像力を解放したのは、特撮の怪獣映画やテレビの戦隊ヒーロー番組、または変身ヒーローによる劇的な戦闘シーンだった。狭い建売住宅や団地の一室に設けられた子ども部屋では、しばしばソフビやプラスチック製の男女のおもちゃが混ざりあっていた。20世紀の終わり頃から一般化したゲームセンター、家庭用のテレビゲーム、そして持ち運びのできる小型のゲーム機は、そうした子どもたちの物質的想像力の歴史にスクリーンという新たな心象のフィールドを与えてくれた。画素数の粗いドット絵は、完成されていないドローイングのように未完成の部分に想像力を誘い込み、単純な戦闘やRPGの冒険に奔放な精神力を注ぎ込む契機となった。初期のテレビゲームに見られるドット絵の粗さや滑らかでない動きは、ちょうど幼い男女の想像界が入り混じった不思議な演劇的空間のように、いわば画面上の「アルテ・ポーヴェラ(貧しい芸術)」として私たちの精神を賦活したのだ。

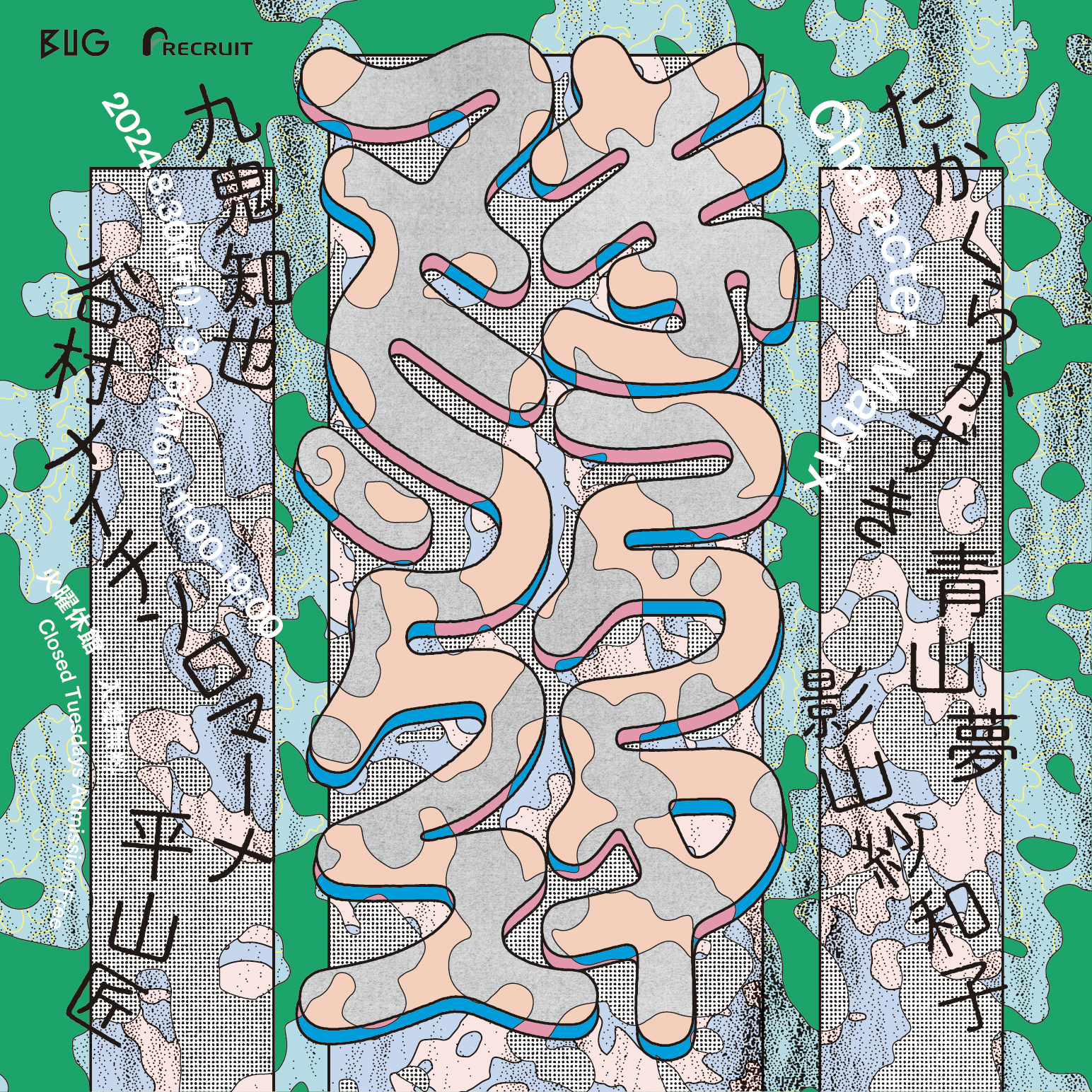

「キャラクター・マトリクス」は、まさにこの移行期を体験してきた1987年生まれのアーティストであるたかくらかずきがBUGとの共同企画として、自分より若い1990年代生まれの作家と共に築き上げたグループ展であった。そこには、彼らが出会ってきた無数のキャラクターが溶け合い、変形され、交換され、融合する神話的な基盤が浮き彫りにされている。興味深いことに、それは中世日本やアジアの神話的キャラクターと現代のアニメやゲームを思わせるキャラクターが同居する空間がデザインされている。あたかも大乗仏教の神仏と宇宙論を包摂する密教の曼荼羅世界のように、ここでは現代と過去を結ぶキャラクターの相関関係によってコンパクトな宇宙が構成されている。そこでまず確認すべきことは、それぞれの規格化された物語(文脈)を超えてキャラクター自身が一人歩きし、個々の作者の抱える歴史=物語を変形し、拡張する要素となっていることだ。

この状況は、昭和のアナログ環境から離脱しつつあった平成期のデジタル・ゲームとアニメ環境、あるいはその原作となる漫画やキャラクター玩具の世界を思わせる。展示会場は鑑賞者の回遊性を前提に設計され、九鬼知也による108体の陶製のフィギュアが妖怪や護法神のように会場を取り巻いている。影山紗和子のビデオ作品では平成期のインターネット・ミームを思わせる「にゃんテレ」が、テレビ画面からニュースや天気予報を繰り広げている。階段から上階の廊下にかけては青山夢のモコモコした立体画がデジタルとアナログの入り混じったハイブリッドな宇宙を丸ごと表現しているし、谷村メイチンロマーナの発泡ウレタン作品はあたかも縁日の景品や地方の玩具店の軒先のように包装用ビニールに包装された状態で吊るされている。平山匠のひび割れた粘土による大作《ハニラ》はスタジオジブリ作品や特撮映像の怪獣のようにキャラクターの跋扈するこの世界に屹立し、定期的に水を吹きかけられる乾湿のリズムによって粘土という土壌資源の物質性を露わにする。

平山の立体作品に顕著なように、この世界像は理念の次元に置かれているのではなく、常にケアし続けることの意味を鑑賞者に問い返す。本展の会場には、あたかも密教寺院の伽藍のように上階の舞台に展開された顕教的空間と地下部分に秘められた密教的空間の差異が埋め込まれている。鑑賞者はゲームのキャラクターのように、いくつかの異なる視界を横断しながら、知らず知らずのうちに上階の乾いた領域から内奥の湿った領域へ移行するだろう。鑑賞者はそこで、目に見えない文脈の「依代」としての作品群を覗き込むように、また通り過ぎる景色として至近距離で体験するのだが、同時に、巻物の図絵や曼荼羅のような望遠的・鳥瞰的な視点でこの世界の中を移動する自身の精神を意識することになるのだ。鑑賞者はこうして、それぞれの作品を通して作家たちの分身でもある遊戯的身体と出会いながら、いつの間にか男と女、聖と俗、生と死、現在と過去、物質と精神といった幾つもの二項対立的な境界を超えて、キャラクターが生まれる以前のマテリアル次元に出会い直す。

それぞれの作品世界は、展示会場からウェブ空間にも染み出している。作家たちは、PDF化された書き下ろしの漫画を通してネットワーク化されたキャラクター宇宙を生み出し、無意識的な記憶や物語を交換し合っている。この展覧会では、男性アーティストと女性アーティストの視点が深い次元でオブジェクトへの欲望とその可換性を共有していることも特筆に値するだろう。男女のジェンダー意識によって分化する以前のキャラクターへの関心や、親たちの家族関係を模倣するかのような子どもたちの「ごっこ遊び」が始まるより前の、多形的で怪物的な欲動のエネルギーが、この展示空間には充満しているのだ。そこには男性の思春期以後の性的欲望や異性へのまなざし、それを内面化した女性の性的アイデンティティー、あるいはそうした性意識からの逸脱をめぐる定型化した美学の枠組みに回収されないエネルギーが満ち溢れ、サブカルチャーを彩る凝り固まった規範や通念を塗り替えている。

***

もう一度、鑑賞体験に戻ってみよう。私はそこで、まるで液晶画面のゲームに参入するように、舞台装置となる回廊やスロープ、階段を歩き始めていた。そこでは明らかに平成初期のキャラクターの歴史を参照した作品群に出会い、さらに想像力の糸をたどりながら中世の密教的世界のような奈落の回廊で「胎内潜り」にも似た没入的体験に導かれる。この不思議な空間で、私は祭りの日の縁日や夕暮れの寺院の境内に迷い込んだ子どものように、会場をさまようことになった。こうした回遊性は、決められたルートや規範に従って主人公を成長させてゆくある種の教育的ゲームとは異なり、いつどのような出来事に出会い、危険に直面するかもわからない。そうした偶然性とともに、味方にも敵にも開かれた不確定な世界を旅する良質なゲームにも似た遊歩の体験を、本展は私にもたらしてくれたのだった。

階下の回廊部分に入るときに、私は明らかに体感が変化するのを感じた。たかくら自身の精密な《ネオ・ワヤン -Kala-》と《迦羅選曼荼羅》は、その最も奥深い部分に設置されている。だが、それはこの展示の構造がたかくらを不動の中心とする価値観のヒエラルキーによって固定されていることを意味しない。むしろ、この展覧会ではたかくらの作品が他の作家の生み出すキャラクターと見分けがつかなくなるほど、混在し、匿名化されている。

この重層的な顕密構造を通じて、それぞれのキャラクターの背景にある物語(文脈)はシームレスにつながり、他の作家の心的世界とたかくらのそれとが、まるで同じ一つの全体的な宇宙として構築されているように見える。世代と性差の壁を超えて、この展示空間には明らかな簡潔な全体性が見て取れるが、それはあるテーマやコンセプトのもとに構築されたドラマというより、むしろいくつものランダムな回路を通じて想像力が繊細に継ぎ接ぎされ、イメージ以前の不定形なエネルギーを可視化しているかのようだ。このエネルギーは特定の性別や年齢層に向けられた「キャラクター製品」の商品購入や消費を促す現代日本の産業システムを明らかに参照しながら、実はそれを駆動する資本に対して批評的な緊張関係をもって対峙し、神話化されたキャラクターのイメージを脱領土化する方向へ向けられている。

前世紀末から今世紀に至る日本の漫画やアニメ映画は、とりわけ重く/厚く/遅いアナログ世界のインフラを、もっと軽く/薄く/速い情報処理の構成力に転換しようとする時代の変遷を、鋭く映し出してきた媒体である。そして今、デジタル・ネイティブと言われる21世紀生まれの若い世代が、昭和から平成初期にかけてのアナログ文化の時代に生まれた想像力のルーツを辿り、アジアの宗教や神話に連なる深々としたキャラクターの鉱脈から、独自の世界制作の方法論をつかみ取ろうとしていることは興味深い。そして、多くの作家はドロドロ、ベトベトした泥やスライム、あるいはフワフワ、ザラザラした触覚的媒体を扱うことにより、ファンタジーとリアルの関係性をラディカルに問い直している。キャラクターはその記号的な文脈を超えて、固有のイメージの領域を物質的に拡張する。それは自身が生み出された物語の文脈を変形しながら、複数の物語の間を旅してゆく。その際、キャラクターを生み出す基盤(母胎)となるのは、自らの周囲にある物質的記号的な環境そのものであり、この展示ではキャラクター自身がその環境を喚起するように、粘菌的リアリズムとでも呼ぶべきマテリアルな触感性に立ち返ろうとしているかのようだ。

この触感性は、ツルツル、スベスベした21世紀型の情報環境(そこでは全てが滑らかに、合理的に進行する)に含まれた深刻なシステム・エラーやクラッシュの可能性とは異質な、どこか懐かしいノイズやバグの風景を思わせる。例えばナムジュン・パイクの作品が仏教的な瞑想の技術と情報メディアに引き込まれる意識状態をパラレルに扱ってきたように、「キャラクター・マトリクス」の世界にはアジアの宗教や神話が構築してきたある種の精神技術と共に、ある種の日常化したノイズやカオスの手触りが含まれている。それは、例えばある種の誤作動や障害、遅延を起こり得ないものとして排除するのではなく、むしろそうした迂回路を積極的に取り込みながら、アニミズムや東洋の叡智によって大資本の投入による速度や滑らかさに抗おうとするアナーキーな心的態度を思わせるものだ。それはハイテクノロジーによる精神の管理に対するローテクな遊びとAI技術などを結託させた新たな連帯による異議申し立てであり、滑らかな情報速度に対する粗い物質と遅さによる抵抗でもあるのだろう。

本展を通して明らかになるのは、登場する特権的なキャラクターを中心点として世界を把握し尽くそうとする一望監視的な物語の構造ではなく、むしろキャラクターをアナーキーで汎神論的な「依代」として活用することで物語の制度や構造を脱臼させ、滑らかなシステムを物質的に解体し、イメージを物質的ノイズに塗れた次元に差し戻そうとする野生の思考の発露である。行者の主観性を通して神仏のマトリクスに肉薄し、生きながらそのキャラクターの依代となるという意味で、密教世界における主体(行者や祈願者)のあり方は「キャラクター・マトリクス」の先達とみなすことができるだろう。さらにそのキャラクター(神仏)を解体し、自然界という大いなるマトリクス(胎蔵界)に帰還するという点で、本展の粘菌的性格は南方熊楠が体現していた多次元的な思想回路を思わせるものでもある。熊楠が彼の曼荼羅思想を通してマテリアルな次元を見たように、本展は個々の作品を通して現代の情報環境や玩具産業の背後に広がるプラスチック、ゴム、ガラス、シリコン、希少鉱物などのマテリアルな溶解と再成型の次元を鮮やかに描き出すのである。

プラトンは範型となる形相の次元に着目するだけでなく、それが成立するために先立って存在する場所のことを「コーラ(χώρα)」と呼んだ。キャラクターが生まれるのは、これと同じ次元である。キャラクターはいつも物質と精神、あるいは自然と文化の接する膜のような境界に現れ、遊戯や祈りの対象となる。そして、やがて壊れ、廃棄され、回収され、溶解され、再び資本主義のマーケットに輪廻しようとする。とすれば、ゲームやキャラクターの起源にザラザラ、ヌルヌル、ふわふわ、ドロドロしたマテリアルの次元を見ようとする本展は、地球環境への帰還を拒絶する資本主義的なリアリズムを批評し、私たちホモ・サピエンスの心という、原初のフィールドに私たち自身を引き戻そうとする稀有な試みであったのではないだろうか。「キャラクター・マトリクス」とはすなわち、私たちの心の故郷であり、「依代」の行き先にある《もう一つの自然》をしめすものでもあったのだろう。

1974年東京生まれ。シッキム、ダージリン、ネパール、東北日本等でのフィールド調査、環太平洋の比較神話学や複数種をめぐる芸術人類学の研究、アーティストとの協働制作・展覧会制作を行う。多摩美術大学芸術人類学研究所助手、明治大学野生の科学研究所研究員を経て現職。著書に『Lexicon 現代人類学』(奥野克巳との共著・以文社)、『野生めぐり 列島神話の源流に触れる12の旅』(田附勝との共著・淡交社)、『人と動物の人類学』(共著・春風社)、『タイ・レイ・タイ・リオ紬記』(高木正勝CD附属神話集・エピファニーワークス)、『モア・ザン・ヒューマン マルチスピーシーズ人類学と環境人文学』(以文社)など。国際芸術祭「あいち2025」のキュレトリアルアドバイザー(現代美術)をつとめる。主な展示・企画協力展覧会として「精神の<北>へ Spirit of “North”」(ロヴァニエミ美術館、2019年)、「表現の生態系」(アーツ前橋、2019-20年)、第58回ヴェネチア・ビエンナーレ国際芸術祭日本館展示「Cosmo-Eggs | 宇宙の卵」(2019年)、「Material, or」(21_21 DESIGN SIGHT、2023年)、「多摩川ジオントグラフィー」(尾花賢一との共作、調布市文化会館たづくり2024年)など。