展覧会の公式ステートメントによると、「同伴分動態」というタイトルは「同伴」「分動」「態」という3つの語を組み合わせた造語であり、「ある人たちが居合わせ、同伴しながら、それぞれが分かれて自由に動く、態(様子、ありさま)」を意味するという。國分功一郎の著書で一挙にポピュラリティを獲得した「中動態」の概念が直ちに想起されるが、ここではあえて「同伴分動態」を「同伴」「分」「動態」と区切り、その真ん中にある「分」の字に注目してみたい。

「分」の字には相反するふたつのニュアンスがある。たとえば「分かる」という言葉。辞書的には「意味や区別などがはっきりする」という「切り離し」の意味を持つ動詞だが、私たちはしばしば日常の会話で、未知の物事や他者に対する理解や共感の表現として「分かる」という言葉を使う。このときの「分かる」は一種の歩み寄りの合図であり、距離のあるもの同士をつなぐ架け橋のような作用を持つ。他方に「分ける」という言葉がある。ごく抽象的に捉えれば、この他動詞はひとつのものを切り離して複数化する行為を指す。しかしたとえば、「一晩の儲けをその場に居た全員で分けた」というふうに「分ける」の語を使えば、そこには複数化した要素が同等の利益として個々人に分配された(=全員がひとつの価値によって結びつけられた)という意味合いが生まれ、切断と統合の両義性をまとう。

切り離す/結びつける、ばらばらになる/皆と同じになる、遠ざかる/歩み寄る。「分」という語の面白さは、同化、離反、分割、共有といった様態がその時々の活用に応じてスイッチングを変えるところにある。そして、抽象的な運動のみならず、人間関係のあらゆる局面でも生じる「分」の様態を、「同伴分動態」は積極的に引き受けて多方面に応用しているように見えるのだ。

本展はアーティストのうらあやかとBUGの野瀬綾による共同キュレーションである。一人ではなく二人が舵を取るという前提からして、ここにまず「分」のアティテュードが窺える(ちなみに本人たちが用いているのは共同キュレーションではなく、「共に」を意味する“co-”という接頭辞を含んだコ・キュレーションという名称である)。参加アーティストは、うらに加え、小山友也、二木詩織、宮田明日鹿の計4名。忘れてはならないのは、彼・彼女らの作品に多くの協力者や共同制作者――すなわち展覧会制作の同伴者――が関わっており、その名がリーフレットにもきちんと記載されているという点だ。「4人の制作する主体とそれぞれの名に帰属する作品が展覧会を構成する」というアーティスト中心主義/作品中心主義的な区分けは、本展においては必ずしも有効ではない。確かに展覧会は4人の活動を中心として組織されており、制作する主体のアイデンティティ、責任、権利の範囲といったものはある程度まで維持されているが、その固有性がときに揺らぎ、誰かと分かたれ、予測不可能な運動を繰り広げるさまこそが、本展のもっともクリティカルなポイントとなっているのだ。

複数の人間が協働する姿は、たとえば宮田明日鹿の《「ちいさな庭で」落ち葉堆肥の切り替えし実技記録》(2024~)が主題とするものである。同作は、日頃から自宅の庭で野菜を育てている宮田が、「落ち葉堆肥」をつくるためのコンポスト学校に通い始めたことに端を発する映像作品であり、宮田が学校仲間と「より質の良い落ち葉堆肥」をつくる様子を淡々と記録するという内容だ。落ち葉に水を混ぜ、農具で均し、ぬかるみ状になった堆肥を素手で掴んで堆肥の質を探る参加者たち。熟練者と初心者の違いはありそうだが、ときに無言で、ときに声を掛け合いながら阿吽の呼吸で行われる作業からヒエラルキーらしきものは感じられない。ドロドロのアマルガム(混合物)になった落ち葉堆肥と同様、ひとつの目的に向けて作業に没頭する参加者たちは個々の輪郭をなかば溶け合わせ、一連の作業が終わるとそれぞれの領分に戻っていく。

宮田が共に過ごす「協働」の相手は人間だけではない。今回、宮田はスナップエンドウを植えた3台のプランターを準備し、会期中にそれらを育てて最終的に来場者と一緒に収穫するというプロジェクトを構想した。プランターには、手芸が得意な宮田自身が作った丈の長いネットが張られており、そのネットには憲法13条から引用した「生命、自由及び幸福追求に対する権利」という言葉が編み込まれている。人間の基本的人権が植物にも譲渡されたと見るべきか、あるいは、スナップエンドウが見事に成長してネットの文言を浸食したあかつきには、植物が人間のための法を凌駕したと見るべきだろうか。一見、穏健かと思われた園芸・手芸の領域に突如として政治が侵入する。ここでは法の言葉を蝶番として、人間と植物の関係が緊張感を維持しているのだ。

スナップエンドウの生長は天候やプランターの条件に左右されるため、宮田がまめに水やりなどのケアを行っても、無事に実るかどうかは分からない(ちなみに、筆者が最初に会場を訪れた4月5日の段階ではスナップエンドウの葉っぱは若干しおれ気味だった)。できればイベントの日に収穫したいという人間側の都合と、環境や人間の手当てに依存せざるを得ない植物側の条件が、一致するかどうか不明なままに未来へと投げ出されている。こうした確定不可能な未来へと開かれた動的要素は、「同伴分動態」においてはときにポジティブな価値へと変換される。予定調和を退け、目的達成に向けての淀みなき進行に宙吊りの時間を入れること。会場で、予定(planning)と実行(practice)にまつわる作品がいくつか散見されたのは偶然ではないだろう。

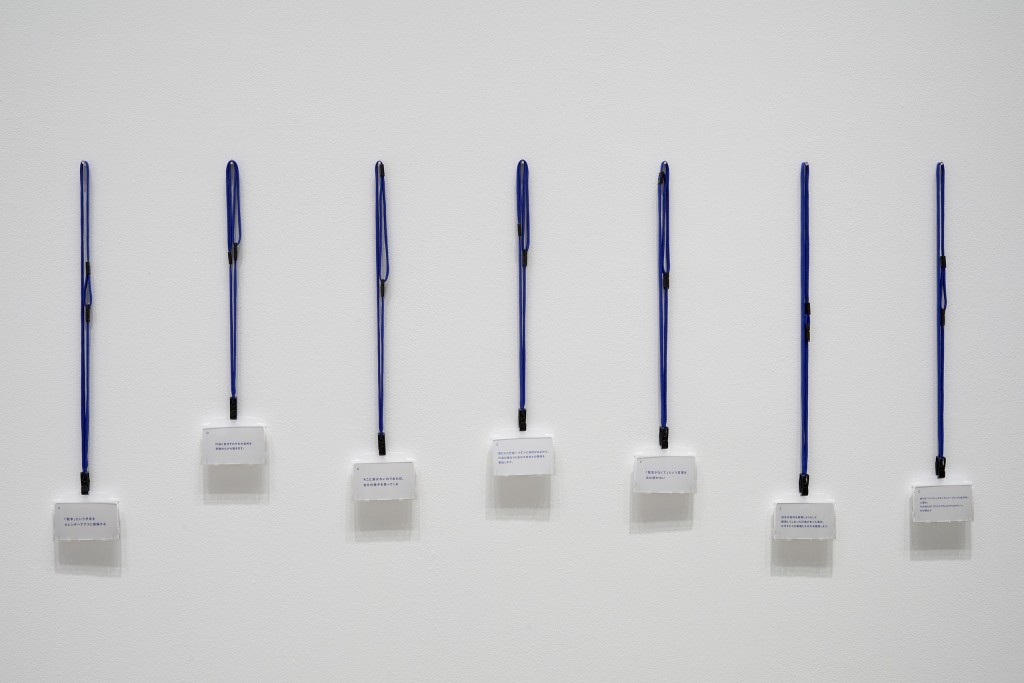

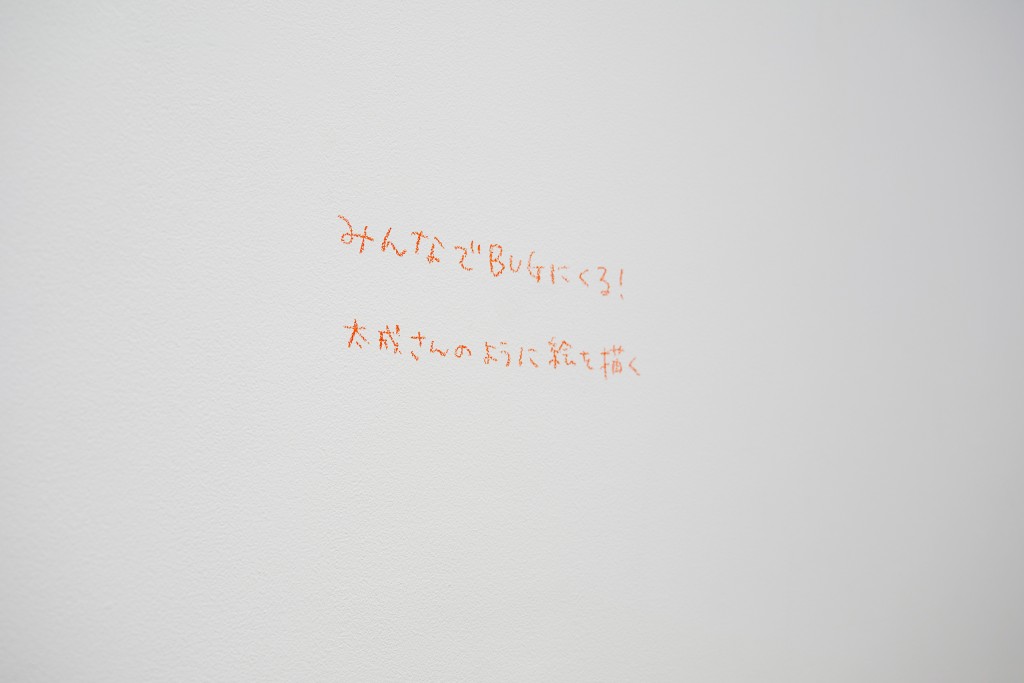

たとえば、小山と野瀬のコラボレーションによる《「生を行動で満たさずに、空白に向けて行為を再編成する」ためのPDCAサイクル》(2025)。壁面に掛けられた20個以上ものネームプレートに、小山と野瀬のやりとりのなかから生まれた文言が印字されている。PDCAサイクルとは、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)の頭文字をとったビジネス用語であり、効果的な業務改善を目指すための思考モデルのことだが、ネームプレートの文言はビジネスの現場における効率主義・生産主義とは真逆の行為や思索を促すものとなっている。そして、これらのネームプレートが並んだ先の壁面に、クレヨンやペンで「やりたいこと」を手描きした二木の《やりたいことリスト》(2025)が出現する。幾ばくかの義務感を伴う「やることリスト」とは異なって、「やりたいことリスト」は実現するか否かを問わずにひたすら無邪気な希望や欲望を表出する。4月5日の時点で書かれていた言葉は「みんなでBUGにくる!」というワンフレーズのみ。「みんな」というのは、二木が勤める介護事業所の利用者やスタッフたちのことを指すようだが、そうしたバックグラウンドを度外視すれば「みんな」が包摂する範囲は曖昧にして無限定となる。4月16日に会場を再訪すると、実際にBUGを訪れた彼・彼女らによる「やりたいこと」が追加で書かれていた。なかでも目を引いたのが、「シールはる」「はっぴょうまでぶんしょうかく」などの言葉に混じった「ずっと散歩する」という一言だった。終わらない散歩とは何だろうか。あてのないそぞろ歩きが延々に続くというのは、小山・野瀬作品のタイトルを借りるならば、まさに「空白に向けた行為」のひとつとも解釈できる。作品から作品への連なりが生まれるのも「分」の様態のひとつだ。

加えて今回、二木は介護事業所の利用者たちと屋外を散歩し、互いに撮り合う様子を映像作品《散歩の記録/それぞれのまま一緒に過ごす》(2024~2025)として発表した。手持ちカメラによる映像が散歩者目線の主観ショットに時折切り替わるのは、複数の撮影者=散歩者による素材を編集しているためだろうか。自撮りと他撮りが入り混じり、一人称の視点に定まらないカメラワークは、散歩者たちの気紛れな歩行やばらけた関心などを反映しつつも、複数人で目的なき目的を共有するという豊かな時間を虚飾なく記録していた。筆者は偶然、事業所の利用者が数名で連れ立ってBUGを訪れた時間帯に居合わせたが、それは映像のなかの散歩と現実のギャラリー空間の散歩が重なり合い、壁に描かれた「みんなでBUGにくる!」という願望が現在時制へと変化する幸運な瞬間だった。

「やりたいこと」は、一人でやるか大勢でやるかによって遂行までのプロセスや達成のハードルが大きく変動し、ルートも複雑に分岐する。「同伴分動態」の大きな特徴は、会期中、パフォーマンス、ワークショップ、トークセッションといったイベントが多数企画されていることだが、おそらく展覧会関係者のなかでもっともイベントに参加しているのがうらだろう。週末や休日に数人のアーティストを招いてパフォーマンスを実施するほか、毎週水曜日には「すべての水曜日はアマチュアでごく個人的なことのために」と題して表現と言論をめぐるワークショップを開催。「空白」とは対照的にイベントフルな状態をつくりだしているのだ。

一週目の土曜日、会場内で行われたパフォーマンスの様子を簡単に記述しておこう。メインパフォーマーはうらではなく二人の男性。片方が「何か私にしてほしいことはありますか?」と申し出て、片方が「ゆっくりラジオ体操してください」「適当な手相占いをしてください」といった緩い依頼を投げ返す。申し出た側は依頼通りの行為を実演し、一連の行為が終わると役割を交替する。「してほしいことはありますか?」という申し出はインストラクション(指示)の誘発として機能するが、へり下った表現のために強制力が弱く、また依頼する側もおずおずとした態度であるがゆえに、両者のどちらが主導権を握っているのかは曖昧だ。やがて二人は、展示室の隅に寝転ぶといった行為で弛緩した時間を共有しはじめる。この間、うらは二人の掛け合いを撮影するカメラマンとして、付かず離れずの距離感でパフォーマンスに「同伴」している。さらに演目の合間には、うらが二人のパフォーマーに指示出しするような場面も見受けられた。パフォーマンスの記録者でもあり調整役でもあり監督者でもあるといった立ち位置なのだろう。ともあれ、うらが二人のパフォーマンスのそもそもの仕掛け人=依頼者であることは間違いなさそうだ。つまり、二人のパフォーマーが交互に担う「依頼する/される」といった関係性は、元からしてうらの「依頼」が包摂するものであり、うらの「同伴」によってこの入れ子構造がパフォーマンスの現場で少しだけ露わになる、ということだ。パフォーマンスを二人の関係性で見るか、「二人+一人」の関係性で見るか、分割線の引き方はパフォーマンスごとの状況やその場に居合わせた観客によっても異なってくるはずだ。

小山の映像作品《制圧する看視員/されるアーティスト》(2025)もまた、ある関係性における固定した役割を揺るがせる試みだ。撮影場所は設営前のBUG。小山が不審者役(アーティスト)となり、会場にいるBUGのスタッフ(看視員)を背後などの死角から襲う。スタッフは護身術でこれに対応し、不審者の攻撃を封じて身動きが取れなくなるよう床に組み伏せる。映像はこの一連の動きをコマ撮りでスロウに引き伸ばして再生しているため、制圧する側が相手の手をねじ上げる過程、制圧される側が倒れる直前に受け身を取る咄嗟の反応などが 細かく観察できる。興味深いのは、細かな動きが見えるほど、二人の間に生じている関係性の機微が確認できることだ。二人が組み合う動きは互いの身体があたかも相互貫入して同じひとつの身体を共有したかのようであり、看視員が不審者を組み伏せる動きは倒れ込む不審者によってさりげなく助けられているようにも見える。同じ方向に足を踏み出すユニゾン的な動きはダンスの振り付けのように息が合い、関節をねじ上げた瞬間の「型」は絵として美しくすら映る。

指摘するまでもなく、同作における不審者とスタッフの敵対的にして協働的な関係性は、美術業界におけるアーティストと協働者の関係性を風刺するもの、もしくはその転覆を図るものである。ここでひとつ気になるのは、「監視」ではなく、「注意する」「見守る」といった意味をもつ「看視」という言葉が使われていることだ。固定した役割にはまっているような関係性を分解しうるのは、「注視と配慮の技術」(もしくは注視と配慮を促す設計)であることを、小山の作品は教えてくれるのだ。

さて、ここまで「分」の様態という観点から「同伴分動態」のいくつかの展示作品とパフォーマンスを振り返ってきたが、このレビューがBUGから「依頼」され、会期中に間に合うよう原稿をアップするという要請のもとに書かれていることを告白しておかなければならない。「試写」「予告」「内覧」といった意味をもつプレビュー(preview)とは異なって、本来であればレビュー(review)の役割は事後に批評すること、再検討すること、つまりは過去を振り返ることにある。この原稿を書いている4月第4週目の時点(そしてこの原稿を校正している5月第1週目の時点)で、展覧会はまだ終わっていない。伝え聞いたところによると、展示やイベントはまだいくらか更新・変化の可能性を含んでいるようである。したがって私は、「展覧会はこのように収束していくだろう」という大まかな見当のもと、レビューとプレビューのあいだを揺れ動く危うさのなかで、どうにかこの文章を会期中におさめる、というミッションをこなさなければならない(こなすよう仕向けられている、こなすという未来に向けて動いている)。デッドラインを守るべきか踏み越えるべきか、現在形と過去形が錯綜する日本語のテキストで、どこまでミッションに同調/抵抗するかの距離を探りながら――。自発と誘導、能動と受動の線引きが不分明になるのも「同伴分動態」ならではの事態と言えるだろう。

会場入り口の上方の壁面に、小山の《エンドロール》(2025)という映像作品が設置されている。映画のエンドロール風に、展覧会に参加したあらゆる関係者の名前が流れているのだが(参加アーティスト、設営者、撮影者、映像編集者、デザイナー、広報担当者、アドバイザー、レビュー執筆者、清掃会社etc.)、展覧会が終わっていないにも関わらず「エンド」を無限ループさせるというのは、時制が錯綜した奇異な動態である。これは一種の「未来の先取り」だろうか。それとも「現在に畳み込まれた未来」と見るべきだろうか。そして私は、《展覧会のエンドロール》を見て、私以外のもう一人のレビュアーが「同伴分動態」のレビューを書く予定であることを知ったのだった。レビューもまた二通りに分岐する。このレビューの外に複数のレビューが存在する、自分以外の他人がいるという事実が、展覧会の枠を越えて会場の外やBUGのサイト上にまだ見ぬ複数の同伴者を生み出す。

会場に居合わせた人々も、事後的に振り返るはずのレビュー執筆者も、そして未来の一部すらも取り込む「同伴分動態」は、いまこの瞬間も、関係を持ったあらゆる人、あらゆる事象と何かを分け合い、動き続けている。

1979年東京都生まれ。美術批評。雑誌やウェブに書評、展覧会レビューなどを寄稿。主なテキストに「鏡の国のモランディ――1950年代以降の作品を「反転」の操作から読む」(『引込線 2017』、引込線実行委員会、2017)、「前衛・政治・身体――未来派とイタリア・ファシズムのスポーツ戦略」(『政治の展覧会:世界大戦と前衛芸術』、EOS ART BOOKS、2020)、「無為を表象する――セーヌ川からジョルジュ・スーラへ流れる絵画の(非)政治学」(『美術手帖』2022年7月号)など。