アーティストは決して特別な存在ではない。アーティストもまた他の人々と同じように、さまざまなものを見聞きしたり育てたり食べたり人と話したり働いたり思い悩んだりしながら生活を送り制作を行っているのである。アートセンターBUGの「同伴分動態」展の会場には、4人の参加アーティストとコ・キュレーターの野瀬綾が2024年4月から2025年2月まで記した日記が、自由に手に取り読むことができるように冊子として置かれている。その日記には、まさにアーティストたちが社会のなかで生活している姿が飾ることなく綴られていた。アーティストが制作する作品も、こうした普段の生活から何らかの影響を受けていないはずはないし、それゆえ生活から完全に切り離すことはできないのだ。

普段の生活のなかでさまざまな野菜を育てている宮田明日鹿は、本展の会場でもスナップエンドウを栽培しており、それを採取し食するイベント「スナップエンドウを採って茹でる会」を開催している(ただし筆者が参加した回は、環境の違いからスナップエンドウの発育状態が思わしくなかったため、実際には宮田と参加者が対話する会となった)。また、宮田が制作したラグ(《「ちいさな庭で」植物と土のラグ》)は、ただ鑑賞するだけでなく、映像《「ちいさな庭で」落ち葉堆肥の切り替えしし実技記録》を見る際などに、観客がその上に座ることができるようにもなっていた。もしもそうしたスナップエンドウやラグ、さらにはスナップエンドウ栽培のために用いているネット(《「ちいさな庭で」スナップエンドウのためのネット》)を、普段使いの品から芸術作品へと「昇華」し、ただ鑑賞するためだけの作品として展示したならば、本来それらの物が持っていた意味や生活との結びつきが大きく失われてしまったであろう。しかし本展では、日常の生活と同様に、使用できるものとして、もしくは食べることが可能なものとして会場に置かれているのである。

二木詩織の《散歩の記録/それぞれのまま一緒に過ごす》は、二木が普段勤務している生活介護事業所の「お散歩」を撮影した1時間ほどの映像と写真から構成されていて、そこには、二木や利用者など事業所に関わる人々の日常の姿が捉えられている。映像には、撮影スタッフだけでなく利用者自身によって撮影されたものも多く含まれ、利用者の視点が大いに反映されている。筆者が会場を訪れた際には、偶然にも事業所利用者と支援員が何人か見学しに来ていて、会場中央の大きなテーブルを囲みながら、いつもと違った機会をむしろ楽しんでいる様子であった。この光景はまるで、映像のなかの人々がそのまま散歩を続けてBUGにまでやって来たかのようであり、普段の事業所と同じ日常の光景が会場でも実際に展開されているかのようであった。

小山友也は映像作品《制圧する看視員/されるアーティスト》において、アーティストだけでなく、アートセンターにおいて日常的な業務を担うスタッフを作品のなかに引き入れている。そこには、小山自身が演じるアーティストがスタッフの手をつかんだり、その身体に抱きついたりすると、スタッフはその力をうまく利用しつつアーティストを組み伏せる様子が映し出されている。しかし、映像はかなりゆっくりとしたコマ送りで再生されるため、二人の動作は、こうした説明から想像されるほどの暴力的な印象はないし、展覧会の「主役」として脚光を浴びるアーティストと、普段から地味な仕事とメンテナンス作業を行うスタッフの間にあるヒエラルキーを反転させるだけでなく、互いの行為が合わさって生まれた動きであるという意味において、双方による共同作業でもあると見ることができるだろう。小山の別の作品《展覧会のエンドロール》にも、アーティストの特別視を避け、アーティストとスタッフを共同作業者として等価に扱う姿勢がうかがえる。

本展の参加アーティストであるだけでなく野瀬とともにコ・キュレーターをも務めるうらあやかは、《こ.っ.か.て.ん.ぷ.く.のアイデア》というパフォーマンスを週末に数多く実施している。それは、そのタイトル(国家転覆)が想像させるほど大仰で荒々しいものではなく、数名のパフォーマーとともに、そして時には来場者も交え、「対話」を通して国家とは異なる生き方を探る試みであると言ったほうがよいだろう。とはいえ、その「対話」は、時として身体的なジェスチャーを介して行われることもあり、円滑な意思疎通を前提とする通常の討議とは異なってさまざまな齟齬に満ちている。だが、むしろそれを通じて、画一性を志向する国家とは違う共同性が予示的に立ち上がっているのである。

うらによるこのパフォーマンスからもわかるように、本展で提示されている生活や生き方といったものは、決して現在支配的となっている生き方(資本主義的、男性主義的、植民地主義的、エイブリズム的などさまざまな名をそれに与えることができるだろう)をたんに反映・反復し、それをそのままのかたちで展覧会に移入したものではない。むしろそうした生き方や生活から離脱した別の生を提示しようという試みのことなのである。このことは前述の宮田や二木、小山の作品においてすでに明らかであるが、小山と野瀬が共同で手がけた《「生を行動で満たさずに、空白に向けて行為を再編成する」ためのPDCAサイクル》には、現代を支配する生のあり方から離脱しようとする意思がさらに明確なかたちで表れている。

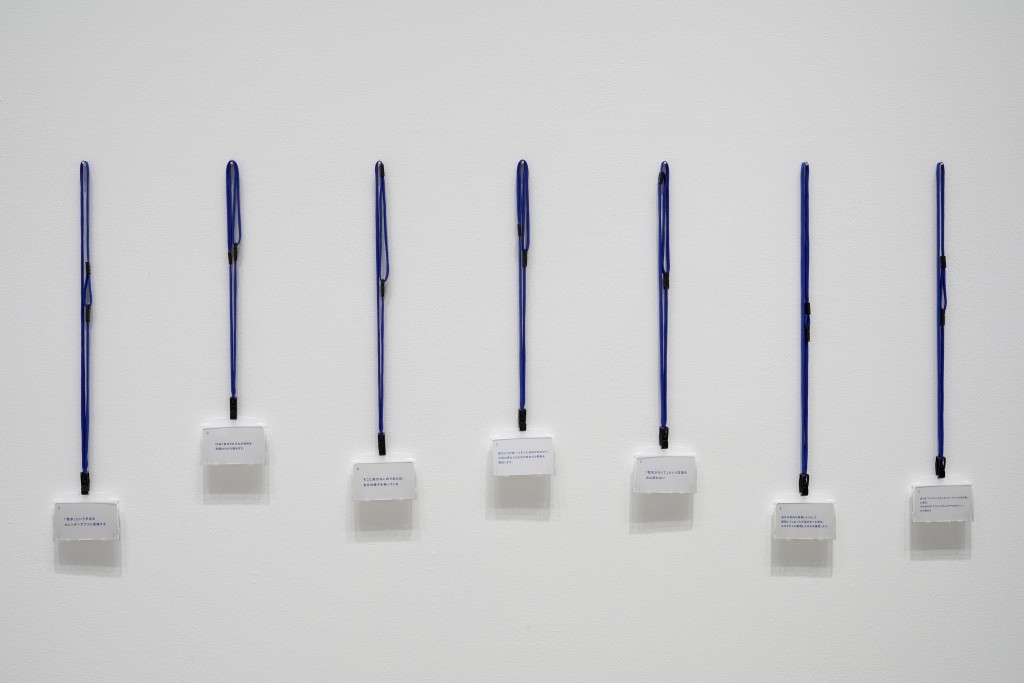

PDCAサイクルとは、品質管理をはじめとしてビジネスの世界で広く用いられている概念であり、「Plan(計画)」、「Do(実行)」、「Check(評価)」、「Action(改善)」の4段階からなる。ビジネスパーソンの多くは、このサイクルを止めることなく回し続けることで、螺旋を描くように業務の改善を継続的に図るよう求められている。《制圧する看視員/されるアーティスト》においてアートセンターのスタッフがアーティストの力を巧みに利用して制圧したのと同様に、小山と野瀬による本作は、PDCAサイクルやネームホルダーといったビジネス的な設定を逆手に取り、永遠に繰り返されるタイムループのようなサイクルから離脱し、別の生き方をするよう人々を誘う提案なのである。本作があえてビジネス的なボキャブラリーを採用しているのは、BUGが東京駅に隣接するオフィスビルの一階に位置し、本作に登場するのと同様のネームホルダーを首から提げて行き交うビジネスパーソンに向けて制作されているからでもあるだろう。

来場者は、展示を見終えてアンケートに答えると、小さな封筒を渡され、宮田が収集したさまざまな種類の種(ミズナやハクサイ、バジルなど)をその中に入れて持ち帰ることができる。それらの種を用いて、ゲリラガーデニングを行う人もいれば自宅の庭で育てる人もいるだろう。こうした種の配布によって来場者は、宮田や二木、そして展示スタッフが育てる植物を会場でただ見るだけに終わらず、自らの手で種を蒔き、その世話をするよう促されるのである。それは、野菜を既成の商品としてスーパーなどで購入するのではなく、自身で栽培して食するという別の生き方への誘いでもある。

ここで重要なのは、このように支配的な生から離脱した生き方や生活は、必ずしも孤独に生きることと同じではなく、むしろ他者とともに生きることによって可能になるということだ。一人ではなく他者とともに生きて分かち合うことによって支配的な生のあり方から離脱することができるのであり、また逆に、支配的な生から離脱することによって、他者とともに生きて分かち合うことができるのである。そして、ともに生きる他者には、人間だけではなく、スナップエンドウや観葉植物やジャガイモなど人間以外のものも含まれる。他者とともに生きることと離脱することは矛盾しない。本展はそうした別の生のあり方を、「昇華」された芸術作品としてではなく、生活と結びついたものとして提示するのである。

1974年生まれ。コンテンポラリー・アート、そしてアートと政治との関係を主な研究分野としている。主な論考に、「質問する」(ART iT)での田中功起との往復書簡、「タニア・ブルゲラ、あるいは、拡張された参加型アートの概念について」(ART RESEARCH ONLINE)、「リヒター、イデオロギー、政治––––ゲルハルト・リヒター再読」 (『ユリイカ』2022年6月号)がある。最近の論考には、「いかにして美術史を語るか、もしくは語らないか──3つの展覧会を中心にして:「TRIO」「シアスター・ゲイツ展」「異文化は共鳴するのか?」」(Tokyo Art Beat)や「同一化と非同一化の交錯──サンティアゴ・シエラの作品をめぐって」(『パンのパン 04下』)など。