時折じわじわと感じられてくるある種の不快感が、現代美術にはある。何かを押しつけてくるあの態度、これを教えましょうという説教の態度である。例えば、リサーチに基づき、歴史を紐解き、付箋でラベリングし、関連書籍を並べる展覧会。確かに、美術館には社会における教育機関としての役割もある。アートというツールで観客を教育することを目的としている展覧会もある。だが近年では、むしろ、作家の側から「教育」を強調する作品、プレゼンテーションも増えてきたように思う。民主的プロセスのワークショップで作られたPC(ポリティカル・コレクトネス)的作品がそうだし、文字どおりレクチャー形式で歴史の再構築を試みる作品などがそうである。もちろんそれは大事なことであるし、重要な作品もある。だが、「説教の態度」が不快感の原因になる場合も多い。観客を手なずけているように見えるからだ。結論が事前に決められ、自由が奪われている気がするのである。

アートセンターのBUGで*、インディペンデントキュレーター長谷川新による企画展、「陸路(スピルオーバー#1)」が開催中だ。「電波漏れ」を意味する本展のタイトル「スピルオーバー」は、展覧会を見る前から、予期せぬ方向へ漏れ出す、溢れ出る情報量を予想させた。しかし、以前BUGで見た他のグループ展と違って、この展覧会に出品されている作品は3点のみ。しかもそのうちのひとつは、会場の出入口で読むものだ。溢れ出る何かを期待して会場に入ったが、展示空間を満たす作品がたった2点であることにまず驚いた。カフェと共有している展示スペースから爆音が漏れ出ている。カフェにいるお客さんは会話ができないくらいだ。そして、漏れ出ている音は、展覧会鑑賞の後にわかったが、なんとレクチャーである。

会場の右側の壁には、林修平による映像作品《D.L.P. (animals)》のモニターが、高い位置に設置されている。デスメタルのミュージシャンよろしくコープス・ペイントの化粧を施した林が、デスヴォイスで何かを語っている(作編曲:宮崎竜成)。観客は最前列にいるかのように作品を見上げてその「語り」を「聴く」が、意味は一切わからない。「動物の「駆除」に端を発する言説に関して、デスヴォイスによるレクチャーパフォーマンス形式の作品」と展覧会配布資料にあることから、何らかの「レクチャー」を行っていることはわかるが、わかってもなお、その声がデスヴォイスのゆえに明瞭な意味を受け取れず、観客がまともにレクチャーされることはない。レクチャーになっていないレクチャー、つまり「レクチャー」がデスヴォイスに乗っ取られ、身振りだけが残されてしまう。単に観客は意味もわからず聴いているだけ、その場を立ち去ることもできず、そのレクチャーに一生懸命耳を傾けてしまう。実際、本作の前から不思議なことに立ち去ることができない。高い位置から本作を「浴びせられる」ことが、ある種の「崇高さ」を演出しているのかもしれない。観客は知らぬ間に「観客」を演じてしまっているのかもしれない。

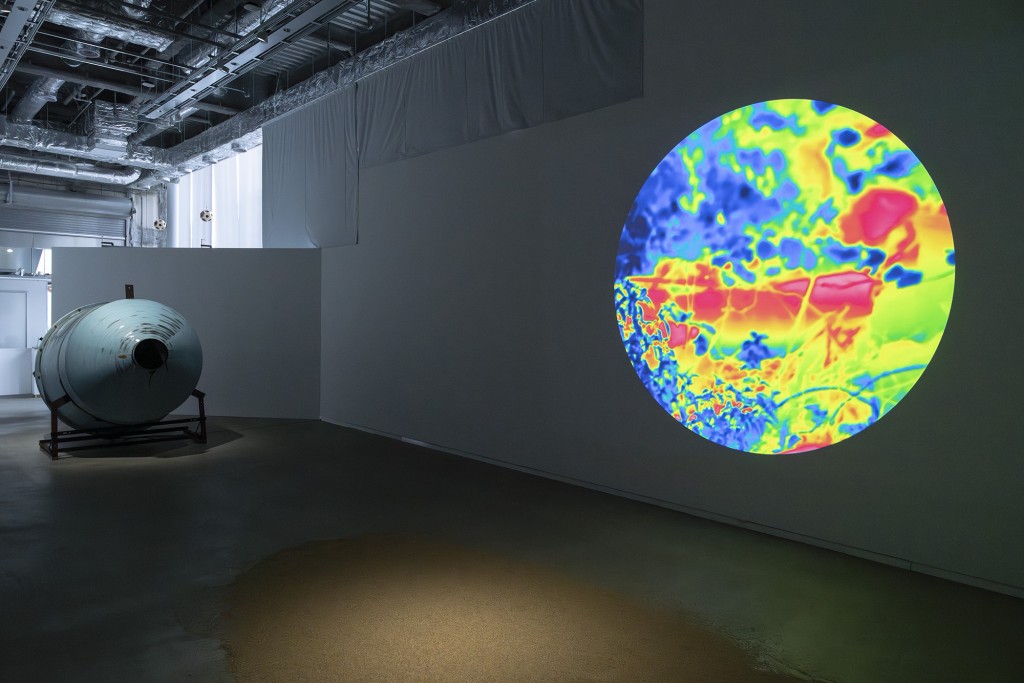

実は、会場に入るとまず目に入るのは、MESのラジオドラマ・インスタレーション、《サルベージ・クラブ》である。MESは、谷川果菜絵と新井健が2015年に結成し、東京を拠点に活動するアーティストデュオである。定期的に畜舎内に餌を放出するエサタンクが会場手前に、本来は縦に置かれるところを横倒しにされている。斜めに置かれ、廃棄された小型宇宙船のパーツのようにも見えるし、古びた大砲のようにも見える。会場正面の壁の、また高い位置(林の作品よりやや高い位置)に、タンクの巨大なフタがはめ込まれており、その開口部が会場の方を向いている。タンクとそのフタが向かい合い、間の床に妙な緊張状態が漂う。会場左側の壁には、サーマルカメラで撮影された豚の映像が円形にプロジェクションされている。2011年東日本大震災の宮城県で、倒れたタンクの中で餌を食べながら生き延びた豚の物語を語る谷川果菜絵の声と、世界人権宣言を読み上げる新井健の声がエサタンクの中から聞こえている。MESの2人によるラジオドラマ(レクチャー)である。豚の生還物語と人権宣言のレクチャー。切実でもありながらどこか滑稽さもにじむ。その滑稽さ、ユーモラスさは、壁のフタから豚の餌であるもみ殻が祝砲の紙吹雪のごとく放出されることで確実なものとなる。なぜなら、その放出音は、「ハクション、畜生」というくしゃみのように聞こえるからだ。チクショウ、とは、動物に対してのその下等性を強調する言葉でもあるが、悔しい、残念だ、という極めて個人的な悔恨の感情の発露でもある。自分ではどうにもならない自然(地震)に対しての、あるいは、巨大な権力機構(原発)に対しての、もみ殻によるアレルギー反応でも引き起こすように、「畜生」というくしゃみが「呪詛返し」** として鳴り響く。

林修平とMESの両者ともに、「レクチャー」作品である。デスヴォイスの林は「レクチャー」と資料にはっきり書いているし、もみ殻吹雪のMESは、震災による家畜の悲劇を語り、その物語に人権宣言の朗読をミックスさせることで、あの時何が起こっていてそれが今、どんな意味を持つのか、観客に訴えている。そう聞くことができる。つまり彼らのラジオ・ドラマを、レクチャーとみなすことができるが、そこに「不快さ」が宿ることはない。なぜなら、それは「聞かせる」のではなく浴びせているからだ。「説教」はどこにも見当たらない。作品を「鑑賞」しに来た来場者に向かってこの2つの作品は、デスヴォイスを上から浴びせ、もみ殻を物理的に浴びせる。滑稽さを手放さない。多くのレクチャーパフォーマンス、もしくはリサーチ系のアートが「不快」なのは、それが持つ教育的な正しさ、政治的な正しさを、ユーモアなく、単に生真面目に伝えてくるからだ。伝わるとおもっているからだ。2組の作家はそう思っていないだろう。メッセージは伝わるはずがない、いや、メッセージは常に漏れ出るものである(スピルオーバー)。全身で浴びるしかないものである。その意味でこれら2作品はレクチャーパフォーマンスというジャンルそれ自体の皮肉でもある。壊れたレクチャーとでも言えるかもしれない。しかし、正常に働いているからこそ、壊れているのである。

以上の2作品が、本展の出品作のように思えるが、本当は違う。もう1作品あり、それは、壁で区切られていて、カフェスペースに隣接する場所に置かれているZINE(ジャーナル)である。2021年に小宮りさ麻吏奈と谷川果菜絵の交換日記から始まったFAQ?は、本展で初めてジャーナルを制作した。『FAQ? exchange journal 交換日記 Vol.1性、生、そして抵抗』と題されているが、もっとも興味深かったのは、「交換日記」という形式を選択していることだ。信頼できるあなたにだけは読んでもらいたい話、レクチャーでは語り得ない話をストレートに書き留めていることである。ある意味で、レクチャーよりも多くのことを観客にささやく場になっているのだ。パブリックな「大声」とは異なる小さな声による「抵抗」が、林とMESの空間からスピルオーバーしたような、会場の外へ漏れ出るかのような場所に置かれて、手に取れるのを待っていた。

本展は、「電波漏れ」を意味するそのタイトルに相応しく、会場から外へと向けて、観客の背中を押すように終わる。漏れを生じさせる圧力、そのエネルギーに満ちている展覧会であったと思う。

* BUGのホームページより。「展覧会事業だけでなく、アーティストの活動をサポートし、アートを通じてさまざまな人が出会い、互いに影響を与え合う場所という意味を持ちます」。https://bug.art/about/

** MESによる配布資料より。

国立新美術館特定研究員。国立国際美術館(2015-19 年)、芦屋市立美術博物館(2020-21 年)を経て現職。「遠距離現在 Universal / Remote」展(2023-24 年、熊本市現代美術館、国立新美術館、広島市現代美術館)を企画。携わった展覧会に、「国立新美術館開館 15 周年記念 李禹煥」(2022 年、国立新美術館)、「芦屋の時間 大コレクション展」(2020 年、芦屋市立美術博物館)、「クリスチャン・ボルタンスキー – Lifetime」(2019 年、国立国際美術館)など。