展覧会概要

矢野憩啓の個展「フルーツバスケット」は、BUG Art Awardでのグランプリ受賞作「see-through」からの展開である。ギャラリーとカフェの様々な場所に30の絵画が配置されている。大きなカーテン、低いスロープ、人工植物を用いた生垣と簡単な休憩所が配置されている。生垣には58の単語が記載された単語帳が掛けてあり、任意で手にすることができる。30の絵画はこの展示施設の内部で、さまざまな高さに設置されており、我々は鑑賞のために首や身体を動かし続けることになる。スロープに座る、見上げる、Cafeの椅子に座る、生垣に近づく。そして、中央に設置された少し半透明のカーテンは行き止まりになっており、我々は家に帰るために、来た道を折り返す。

迷宮と地図

このテキストは、矢野がアートセンターBUGに仕掛けたこの展覧会という1つの迷宮をいくつかの地図を頼りに記述する試みである。スペクタクルやテクノロジーが日常を覆い尽くし、速やかな決断と切断を余儀なくされる我々現代人にとって、この迷宮は遅延と迷いを受け止めるためのレッスンのための空間である。

表現の自由

この展覧会は、単語帳を持ち鑑賞することで、58の単語と30の絵画を関連付けする自由が鑑賞者に与えられる。無論、単語帳を持たない自由もあり、そのままでも絵画は鑑賞できる。束ねられた単語は明確に伏線を張られているわけではなく、最終的な創造的理解は鑑賞者に委ねられる。このように、迷宮の中で接続や編集を試みる。この単語たちは展覧会と鑑賞者との境界を彷徨うようになっている。この単語帳を境界に佇むとされる地獄の番犬ケルベロスに置き換える。このケルベロスは58の頭を持つ。

傘連判状としての単語帳

傘連判状とは江戸時代の一揆で使用されていた円形の連判状。連判状とは一揆参加者の団結を示す参加のサイン。この円環構造は一揆の参加者全員が平等であることを示しつつ、刑を受ける可能性のある首謀者を隠すためでもある。この展覧会にセットされた単語帳もリングで留められており、はじまりと終わりがない。よって、作家が選んだ言葉自体の順序もなくなる。そしてこの傘連判状としての単語帳は持ち帰れない。唯一、株式会社 REFLECTAが作成した展覧会のチラシには、単語帳がデザインに取り入れられており、さらに切り取り線が用意されており、単語帳から3つの単語だけ持ち帰ることができる。この3つで最低限の円環構造と外に開かれた鑑賞が確保されるともいえる。

展覧会

展覧会とは、美術品、歴史的資料、芸術作品などを博物館や美術館、アートセンターといった会場で一般公開する催しを指す。展覧会にも様々なスタイルがあるが、本展の特徴は、鑑賞者が作品を「見る」そして具体的な説明キャプションがあるのではなく、解釈は鑑賞者に委ねられている。このように展覧会と作品自体によって鑑賞者の行動や視線を促される構造を持つと言える。矢野が提示する絵画と言葉は、無関係なようでいて作家自身という地下茎で繋がっているが、それはブラックボックス的な感性でしかなく、我々がこの展覧会に足を踏み入れた瞬間、意味と無意味の網に絡め取られる。結果的にそれは受動的な鑑賞を許さない、一種の迷宮の罠として機能する。

ケルベロスの逡巡

一般的にはケルベロスは1つの身体と3つの頭を持つ想像上の獣。頭の数が50や100の場合もあるようだが基本的にイメージするのは3の頭である。あの世とこの世の境界にいる地獄の番人とされている。複数の頭はそれぞれ調和することなく、対立している。ある見方をすると同じ領土を持つ共同体のジレンマとも言えるだろうか。鑑賞者はこの展覧会で散らばる絵画に描かれたモチーフや単語の境界で、言葉とイメージ、現実と虚構の間にたたずむ58頭のケルベロスに出会う。この野生的解決不能な緊張状態こそが本展の核である。そして目の前のケルベロスは鳴くことなく黙り込んでいる。

民主主義

民主主義は、主権者である国民が国というバースを共有する共同体の行く末を決める政治を行う体制。国民全員が直接議論し決定する「直接民主制」に対し、選挙で選んだ代表者が議会で決めるのが「間接民主制」。現在の日本は、後者の間接民主制(議会制民主主義)を採用している。私たちは選挙を通じて間接的に国の運営に関わるが、憲法改正の国民投票や最高裁裁判官の国民審査など、一部に直接的な仕組みも併用されているハイブリッドな体制となっている。

スペクタクルの切断

フランスのアンテルナシオナル・シチュアシオニスト (IS) の創立メンバーであるギー・ドゥボールの代表著作「スペクタクルの社会」(1973)において、スペクタクル化された社会では、さまざまなイメージは消費されるだけの資本主義の記号や商品となる。矢野の絵画が持つポップさは、一見スペクタクルだ。しかし、そこに介入するケルベロスとしての単語帳が、その完成された絵画へのスペクタクルに切り込みをいれ、絵画とそれがもたらす経験を超現実に引き戻す。この細やかな切断と多現実マルチバース化によって、作品が単なる消費財へと回収されることを防ぐ。

フルーツバスケットの転用

幼少期におこなわれていた無邪気なゲームは、社会では意味のタグ付けという社会的属性を巡る残酷なゲームへと変貌する。何者かであることを強いる今日の社会に対し、矢野は「他人に知らせなくて良い」というルールを設けることで、フルーツバスケットを転用とカスタマイズを施し、各個人の内面にアジールを確保した。そうして、作家自身の一方的な暴力性のゲームを自身によって緩和した。

アフォーダンスと漂流

アフォーダンスとはアメリカの知覚心理学者ジェームズ・J・ギブソンによる造語。この展覧会のスロープの段差を見て「座ることができる」という意味が、スロープから鑑賞者に与えられるということがアフォーダンス。BUGというホワイトキューブに対し、矢野はカーテンやスロープを用いて展覧会の設えへ介入する。これはギブソン的なアフォーダンスの提示であると同時に、シチュアシオニスト的なサイコジオグラフィ(心理地理学)の実践だ。鑑賞者の身体は、管理された経験や動線から逸脱し、空間内を漂流するように独自の経験をおこなうように促される。

状況の構築

展覧会会場を単なる一方通行路ではなく、鑑賞者自体の漂流をミキサー装置とするかのような展示の仕方は、内と外を撹拌する作用をもたらす。この会場の物理的な改変は、既存の都市空間や展示空間、さらには仮想現実(メタバース)に対する眼差しともいえる。我々は与えられた地図を受動的に受け入れるのではなく、自らの身体的経験を通じて、再構成しつづけ、その場所の意味と環境を書き換える構築の共犯者となる。

口は災いの元

口は災いの元とは不用意な発言は災難を招く原因になるので、言葉は慎むべきだということわざであり、そもそも、口は食事と発話の双方を担う器官であり、常に我々の生活や活動の重要な境界線となる。口は社会との接点でもあり、社会の窓とも言えるだろう。矢野は単語帳において、言葉を「魔法」と呼びつつも、その不完全さを同時に露呈させる。絵画という咀嚼しきれない生活の異物を前に、我々の口は言葉を失うか、あるいは災いを招くような誤読を強いられる。単語帳には答えは記されておらず、いま一度作者の伏線を回収するために絵画を直視する。その円環構造を抜け出すためには、単語帳を捨てる必要がある。言葉を発する口と、欲望を隠蔽や露出する口という境界で、人間の社会性は揺れ動いている。

活動としての絵画

矢野にとって絵画は、キャンバス上の出来事だけでは完結しない。モチーフや言葉との出会い、収集、単語帳の作成、そして展示空間の構築。これら全ての活動プロセスが等価に扱われる。絵画は一つの完成品ではなく、思考の運動を継続させるための燃料あるいはトリガーとして存在する。矢野の絵画もまた、一見すると個人的な記憶や日常の断片を切り取った閉じた心象風景または仮想空間のように見える。しかし、彼の関心はそこに止まることなく外へと向かう。単語帳にある男性性やホモソーシャルといった言葉や、自身のシスヘテロという属性への言及等、日常空間では不可視化されがちな、現実社会における身体や政治への関心を意識的に本展に反映していることを示している。彼の内省は、非身体的な状況に逃避するのではなく開かれた社会へ向かう。

超越の窓

初期ルネサンス期の建築家レオン・バッティスタ・アルベルティは「絵画論」(1435)で絵画と遠近法について論じた。絵画を三次元に見えるように描くことで、当時の絵画技術を超えようとし、数々のイノベーションを生み出す方針をたちあげ、それ以来、絵画は「世界を覗く窓」とされてきた。しかし矢野が描く窓としての絵画は、単に理想郷を見せるのではなく、鑑賞者自身の態度や、社会の歪みを映し出す鏡として機能する。それは単なる超越的な美への窓ではなく、現実の複雑さを意識させるための社会の窓となる。

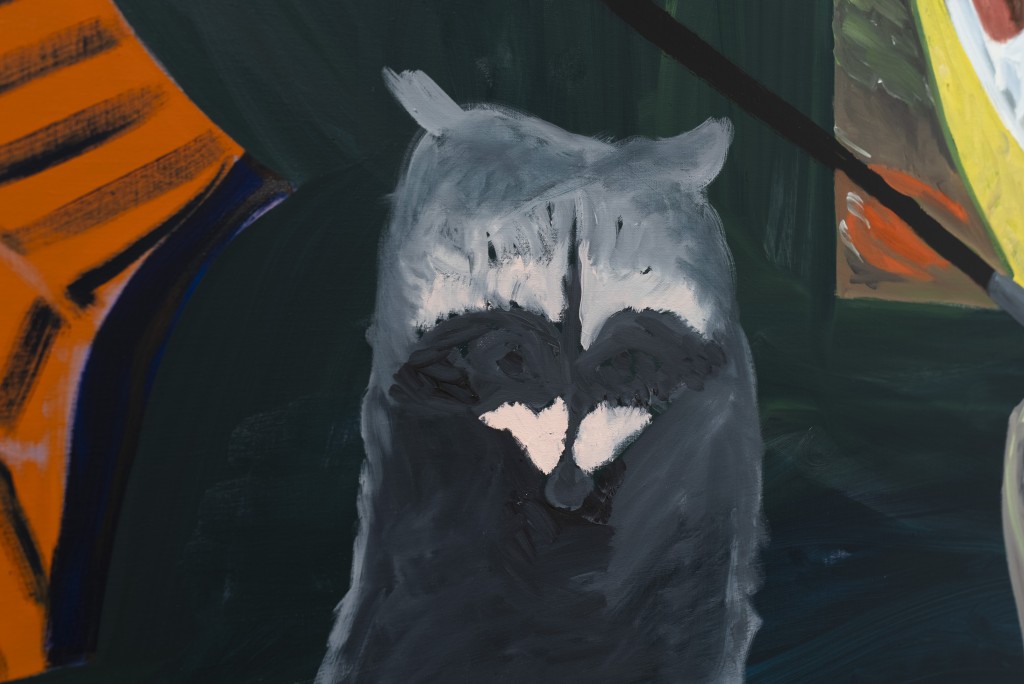

アライグマのアバター

矢野が自己投影するアライグマは、日本では特定外来種というエイリアンであり、人間には無いペニスボーンを持つ動物だ。自己投影はこれまでの作品からも見られる表現への意識だ。アライグマというトリックスターをアバターとすることは、デジタルな平滑さに対抗し、骨と肉、そして社会的な「厄介者」としての実存を提示する。アバターによる身体性の希薄化に対する、立体的で強烈なカウンター意識となる。これまで矢野はヘッドマウントディスプレイを持ち、ヴァーチャルな視点を鑑賞者に与える作品を制作している。

メタバース

メタバースは「いまでない、ここではない」非現実かつデジタル上での場所を指す。物理的身体やタグ付けからの解放を謳うメタバースという空間とサービスは、アジールのようでいて実のところ、現実の欲望をデータ化し再生産する市場、そしてこの現実の地続きの大地に過ぎない。矢野のアライグマへの自己投影や、展覧会での無重力下のように設置された30の絵画や簡素な舞台装置は、単なる心象風景や仮想空間への逃避ではなく、むしろ現実の息苦しさや、不可視化されがちな属性の葛藤へと我々を引き戻す。

覗き見の共犯者

「スザンナの水浴」や「生垣」というモチーフを通じて、矢野は作家自らの持つ見る特権(Male Gaze)を自覚的に暴き出す。その構造が共有されることで鑑賞者は覗き見の共犯者となることを提案される。その視線は対象や境界に佇むケルベロスを貫通できずにこの展覧会内に停滞する。この居心地の悪さ、視線の滞留こそが、作家が仕掛けた他者の倫理への窓となる。

社会の窓

社会の窓とは通常、スラックスやデニムパンツのジッパーのことを指す。1948年から1954年度に放送されていたNHKラジオインフォメーション・アワー『社会の窓』に由来するという。「社会のさまざまな問題の裏側を探る」というテーマの番組から転じて、パンツのファスナーが開いている状態を「社会の窓が開いている」と呼ぶようになったと言われている。この文脈での社会の窓は、公共から隠すべき性器という身体と社会を繋ぐインターフェースだ。

翻訳の不可能性

言葉とイメージは、決して完全には重なり合わない。矢野はこの翻訳の不可能性を隠蔽、断言せず、むしろその不可能性を展示空間に増幅させることで円環構造を生み出す。鑑賞者はスイカを丸ごとのみ込めないように、作品を完全に理解することはできない。その不可能な消化不良状態こそが、他者を他者そして共犯者として尊重する態度の基盤となる。

状況の再編集

完成された作品を受動的に消費させるのではなく、自らの思考と身体をありのまま使って、この分断された世界の中でいかに生きるための道具としてこの「フルーツバスケット」は提案された。この場では誰も決して即答はしない。しかし、この豊かな迷宮の中で我々は彷徨い思考できる。矢野は絵画、舞台装置、単語帳を用いながら、各々がこの場を再編集することを期待するのだろう。それは思考を止めないための極めてコンヴィヴィアルな生に向けたレッスンとなる。

富山県生まれ。展覧会のキュレーション、ディレクション、コンサルティングや執筆等の活動を行う。

主なプロジェクトに『インストールメンツ』投函形式、住所不定(2020)、『「芸術競技」+「オープニングセレモニー」』FL田SH、東京(2020)、『のけもの』アーツ千代田3331、東京(2021)、『The eyes of the wind/風の目たち』トビリシ、ジョージア; obscura、東京(2022)、『MALOU A-F』Block House、東京(2022)など。