キャリア支援を活動方針の一つに掲げるBUGが「企画者」向けに展開しているプロジェクト「CRAWL」。2025年3月14日(金)から、2025年度の参加者募集も始まった同プロジェクトが目指すものは何なのか。あまり耳慣れない「企画者」とは誰のことで、どのような支援が受けられるのか。

本稿は、前回のCRAWLにおいてレクチャーの講師を務めた若林朋子を招いて、CRAWLの設計・運営を担う檜山真有との対談を行ったものをまとめたものだ。昨年の内容を振り返りながら、日本の文化芸術をとりまく現状にも触れつつ、CRAWLの展望についても述べる。展覧会や舞台作品を制作してみたいと思いつつも、何から始めたらいいか分からないという人にはぜひ一読してほしい。

最初の一歩を踏み出す実践の場

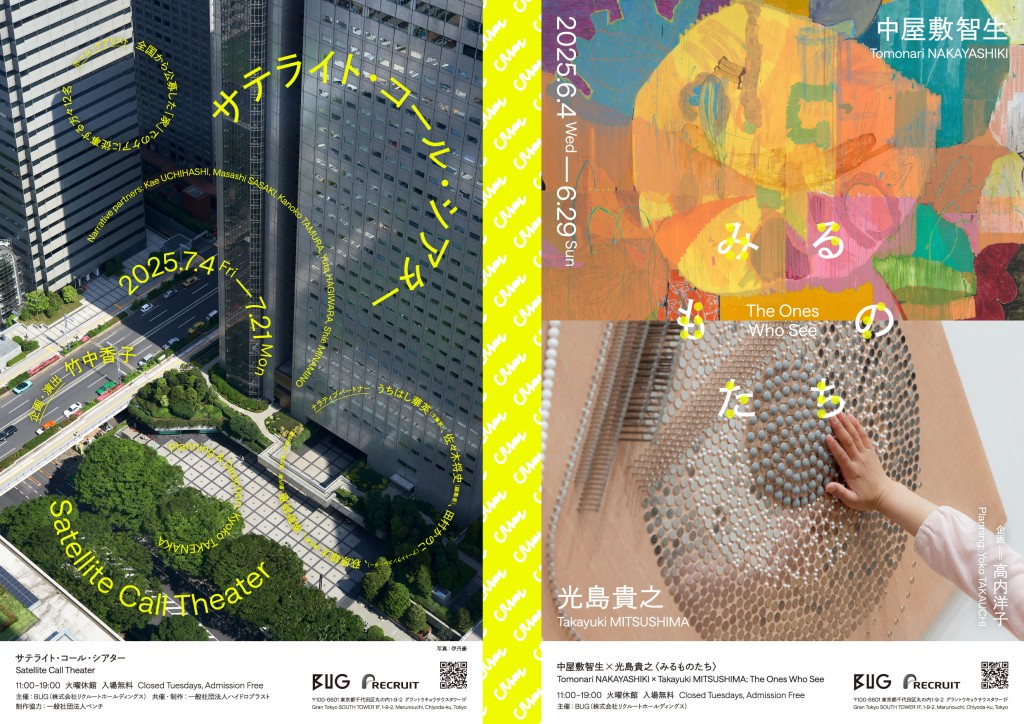

43名が参加し、2024年6月15日(日)〜9月29日(日)の日程で開催された昨年の内容については、レポートにもまとめられているので適宜そちらも参照してほしい。4ヶ月弱の期間内に、オンライン上でのレクチャーやメンターとのオフィスアワーを通して、参加者一人ひとりが自らの企画書をブラッシュアップさせていく。最終的に、完成した企画書に対して投票が行われ、上位2案の企画が翌年にBUGを会場に実現されるのだが、初回は高内洋子「中屋敷智生×光島貴之〈みるものたち〉」と竹中香子「サテライト・コール・シアター」が選出された。

すべての参加者が自分の企画について実際に手を動かすという「実践」を重視したプロジェクトとした理由として、自身もキュレーターとして活動する檜山は「最初の一歩を踏み出す実践の場」にしたかったと話す。

檜山「私がキュレーションを学んだ大学では、座学が中心でした。アートマネジメントを学ぶゼミでは、いきなり進行中の現場を体験することも多いのですが、一方で自分で企画を立てるキュレーターにとっては、独り立ちするための最初の一歩を踏み出すことがすごく難しいと感じていました。いざ踏み出してみたら、周りに迷惑をかけることもありましたが、うまく回りだしたという実感がありました。その手応えを多くの人に感じてもらいたくて、自分が本当にやりたいことを企画書に落とし込んでもらうということをプロジェクトの軸に据えました」

単に展覧会や舞台作品の制作方法を学ぶということではなく、自分が思いついたアイデアをどうしたら実現できるかという能動的な姿勢の後押しをしたいということだろう。また、どのようなジャンルであっても、助成金申請などのために企画書を書く必要があるのは芸術分野では一般的であることも理由の一つのようだ。文化政策や助成制度について詳しい若林も、企画における主体性の重要さについて同意する。

若林「企画を立てる、ということはまさに主体性が問われますよね。私は助成制度の設計に関わることも多いのですが、応募書類を申請書と呼ぶところが多いなか、ある財団は企画書というんです。『申請とは許可を求めること。対して、企画は主体が誰なのかはっきりしている』とその財団のプログラムオフィサーに教えていただきました。企画というのは極めて主体的な行為で、責任も伴いますし、自由に企画できる状況は民主的であるということ。その意味でCRAWLが企画にフォーカスしたことは、今の時代にとって大事なことだなと感じます」

「責任」というとネガティブなイメージで捉えられがちだが、自分が行ったことに対して責任を持てる状況が、むしろ「楽しい」と檜山は言う。「展覧会であればアーティストが必要ですし、企画は一人ではできない」からこそ、アーティストをはじめとした協力者や来場者、会場などに対して責任を持って決断し、企画を実現させていくことの満足感もあるだろう。また、実現されたものについて、なぜそのようになっているかを企画意図や予算状況などから説明するアカウンタビリティという責任も含まれるかもしれない。

アイデアではなく企画書の質を評価

企画をともに成功に導く協力者に対して、そのような意図や予算を正確に伝えるのが企画書だ。CRAWLでは、そのため企画書を重要なコミュニケーションツールとして位置づけている。

檜山「企画そのものよりも、企画書は書き手にとっても読み手にとっても客観的に見ることができます。『これをやりたい』という気持ちを否定されると辛いですが、企画書であれば『ここが分かりづらい』『この情報が足りない』などと評価しやすい。アイデアが良くても企画書次第で魅力が伝わらない場合もあるので、書面に落とし込むということにこだわっている理由です」

2024年時には、参加者1名ごとにメンター2名によるオフィスアワーを設けていたCRAWLだが、2025年はオフィスアワーを担当するメンターはどちらか1名となり、かわりに参加者同士が4人一組となり、互いに企画書を評価し合う「ピアレビュー」を充実させるという。ピアレビューは、学術やシステム開発など第三者からの客観的な評価が有効な分野でしばしば取り入れられる手法だ。企業が主に文化支援などで社会貢献を行う企業メセナの評価方法として、若林が所属していた企業メセナ協議会でも推進してきた経緯がある。

若林「企業のメセナ担当者は社内評価をどう考えるかということに頭を悩ませてきました。直接的な売上につながるというよりも間接的なリターンを積み上げる部門なので、分かりやすい量的な評価が難しいわけです。企業メセナ協議会では様々な評価手法を研究してきましたが、ピアレビューはメセナ担当者の交流を通じて手ごたえを感じた手法です。担当者同士が知見を交換し合うなど協力関係になれるのです。ビジネスでは競合他社でも、文化支援においては仲間になれる。そういう光景を何度も見てきました」

BUGも民間企業であるため「来場者数を結構シビアに見る」と話す檜山は、多くの人に観てもらえることも大事だが、少数の人であっても企画の意図が伝わったときに、より喜びを感じるという。量的な評価と質的な評価は「両輪」だと若林もうなずく。一方で、企画書をしっかりと作り込むことで、企画意図が社内で共有されていれば、質的評価の手法であっても、よりはっきりと目標を設定することも可能かもしれない。

拡張していく「企画」の射程

CRAWLに応募できる企画は、BUGで開催することを想定するものに限られるが、現代アートに代表されるように、アウトプットの形式はますます多様化が進んでいる。東京駅直結のBUGという立地条件の魅力に触れる一方で、文化に関連する仕事に従事する人口の少ない地方における状況にも檜山は関心を寄せる。

檜山「東京のような大都市では個人が行うような文化芸術のイベントなどはたくさんありますが、地方ではその都市の規模が小さくなればなるほど、個人が行う文化芸術のイベントは少なくなりますし、ハードルも高くなる。文化芸術の制度が浸透していない場所にこそ、企画を自分で考えて実行に移せる人の存在が大事だと気づきました」

自身も以前から活動していた大阪を離れ、東京の企業に就職した理由に地方都市の仕事の少なさを挙げる檜山は、だからこそ昨年のCRAWLをオンライン開催にこだわった。今年は、前回参加者の希望にも応えるかたちで、BUGでのリアルなイベントを行う「CRAWL WEEKS」も含むAプログラムと、定員40名を対象とするオンライン上でのBプログラムの2種類のプログラムを設定しており、前回のCRAWLでの内容にあたるのがBプログラムとなる。

完全にオンラインでの開催としたことで、前回も首都圏のほか、関西圏や仙台、福岡からも参加があったという。企画が選出された1人の竹中香子は、フランスと日本を拠点に活躍する俳優だ。フランス国公立劇場の舞台を踏んだ経験も多数ある竹中だが、自分自身で演劇作品を作ろうと思い立った際に、演出経験を持たないことが多くの助成金申請の条件を満たさなかったそうだ。「そのようなことは想定していませんでしたが、はからずも竹中さんのようなキャリアの人をカバーできたのは良かったです」と檜山は振り返る。

若林「『企画者』という言葉が秀逸だと思います。キュレーター向け講座だと『自分はキュレーターではない』と尻込みしそうですが、企画となると断然間口が広がりますよね。今期受講生の取り組みを見ても、アートにおける企画にはこんなにもバリエーションがあって、でも共通して大事なことも見えてきます。BUGが『企画とはこういうもの』と一方的に定義するのではなく、参加者の声を拾い上げながら一緒に作っている感じがいいですね。『企画』という漢字2文字が『キカク』に拡張しているイメージを想像しました」

閉鎖的なコミュニティではないネットワーキング

まさに昨年の参加者の声として上がっていたのが、ネットワーキングの充実化だ。要望を受けて、今年はBUGでのイベントも開催するほか、Discordのコミュニティも開設した。「全然アクティブでなくても良いし、ゆるくつながれたら良いな」と檜山は話す。閉鎖的なコミュニティにはしたくないという。

檜山「私自身アルコールは飲めないのですが、飲みの場は好きなんです。この業界はお酒の場で仕事が決まることも多かれ少なかれありますが、アンフェアな参入のあり方ですし、仕事が仕事を呼ぶようにならないとクオリティも下がります。また、プライベートとの境目があまりない文化芸術の世界で、特にアルコールが入ることでハラスメントが起こりやすくなることもあります。CRAWLの話だけではなくて、私自身そういう場を次の世代に残していきたくないなと考えています」

閉鎖的なコミュニティ内で仕事がオファーされるという環境について、そもそも「スタート地点が公正でない」と若林も指摘する。アートマネジメント総合情報サイト「ネットTAM」の立ち上げにも携わった若林が、同サイトに求人情報掲示板「キャリアバンク」を開設したのも同じ問題意識からだ。

また、CRAWLではプログラムの性質上、参加者同士のやり取りも活発に行われることが期待される。そういうなかで、いかに安全かつ円滑なコミュニケーションを担保するかというのはBUGにとっても課題となるだろう。BUGはあらかじめガイドラインを用意しており、参加者は同意を求められる。やはり活動方針の一つとして「適切なパートナーシップ」を訴えるBUGにとって重要な要素だ。「ネットワーキングというとコミュニティも大事ですが、もう少し労働問題のことなどに対応できるユニオンのようなことも大事だと考えている」と檜山。今年のレクチャーでは、労働研究者の登壇も予定しているそうだ。

若林「今年はピアレビューも充実するとのことで、お互い相手のことをより知りたくなるというか、知らざるを得なくなるので、去年よりも濃密な関係性が生まれるのではと思います。CRAWLは、人材を養成する講座であると同時に、業界を底上げするプロジェクトでもあると感じました。そういうプログラムでは、権威のある人が一方的に教えるのではなく、一緒に作っていくことが大事。それがこれからの講座のあり方だと思います」

同プロジェクトをCRAWLと名付けた経緯を説明するnoteに檜山は「トップダウンではなく、水平に、波打つように混ざり合うことでつくりかたまで変わっていくことを目指して、クロールは自由形、どれだけ足掻いたとしても自由に泳いだことになるから、CRAWLと名付けた」と記している。今はまだ一人でも、たとえ白地図のような企画書しか持っていなくても、行きたい方角が見えているなら、自由に泳ぎ始めるための一歩を、まずは踏み出してみてほしい。

誰かがとても話を聞きたがっている人や、世間に対して何か言うべきことがありそうな人のところへお話を聞きに行って、文章にまとめることで収入を得ることが多いですが、人が書いた文章を読んで、どのようなかたちで人々に読んでもらうのがいいかを考える側に回ることもあります。また、自身のウェブサイトを持つ必要性を感じつつもどうしていいか分からないという人に、インターネットの仕組みを説明しながらウェブサイトの開設や更新を手伝うことで謝礼を得ることもあります。舞台作品を作る人の考えていることを聞いて、何か演出のヒントになるかもしれない話(それはたとえば、過去の美術作品の例だったり、思想家の考えだったり、歴史や伝承、あるいは自然科学上の知見だったりします)を紹介することが、仕事として依頼されたことも何度かありました。仕事用のメールアドレスはshimizu@karihonoiho.linkです。

デザイン会社勤務を経て、英国で文化政策とアートマネジメントを学ぶ。1999~2013年公益社団法人企業メセナ協議会に勤務。プログラム・オフィサーとして企業が行う文化活動の推進と芸術支援の環境整備に従事。2013年よりフリーランス。「調整する人」の必要を感じてきた経験から、相談者が思い描く「こうだったらいいな」を一緒に形にするお手伝いをすべく、各種事業の企画立案、コーディネート、リサーチに取り組む。2016年より夜間と週末は社会人大学院教員。経験豊富な社会人院生と多彩な分野の教員に刺激をもらい、望ましい社会のありようをアートの視点で考える日々。