隠れていた物語が伝える新たな演劇の手触り

a. 俳優が自分の言葉を語り出したこと

竹中香子が俳優であることが重要だと思うのです。俳優は、主に演出家からの依頼を受けて、脚本を読み演じ、演出家の願いを叶える仕事です。そのヒエラルキカルな関係を受け容れた上で、己の自由を獲得しようとする人です。私は、市原佐都子(Q主宰)の幾つかの作品を通して、役柄であることを忘れてしまうくらいリアルで、生き生きと自由な俳優としての竹中を見てきました。

その竹中が、昨年(太田信吾とハイドロブラストとして)『ケアと演技』という作品を上演しました。見て、最初に心に浮かんだのは「俳優が自分の言葉を語り出した」ということでした。誰か(ある役柄)を演じるなかでしか知ることのなかった竹中香子が、本人の言葉で本人のことを話している、ロボットがプログラムにはない動作をしている!くらいの驚きでした。竹中の体験した実際の出来事を中心に編まれた脚本であった点は大きいでしょう。しかも、二年前に亡くなった父のこと、その父と介護職員たちのケアされる/する関係を語るのです。

ところで、私は以前から観劇とは、舞台上の物語だけではなく、それに刺激されて展開される観客の心の中の出来事(物語?)をも楽しむものだと考えてきました。良い舞台を見ていると、行き詰まっていた仕事の解決法が浮かんできたり、古い過去の記憶が蘇ってきたり、メロディーや詩の断片が聞こえてきたりします。それらは目の前の舞台での出来事とは直接関係ないのですが、私の心の中が慌ただしく活性化され、あれこれと想念が飛び出してくるのです。『ケアと演技』は、観客のそうした部分にアクセスしてきて、竹中の家族のことばかりでなく私個人の家族のことまでも思いが刺激され、不思議な気持ちで会場を後にした記憶があります。手には、竹中の父が愛飲していたというブレンディのスティックを一本渡されていました。

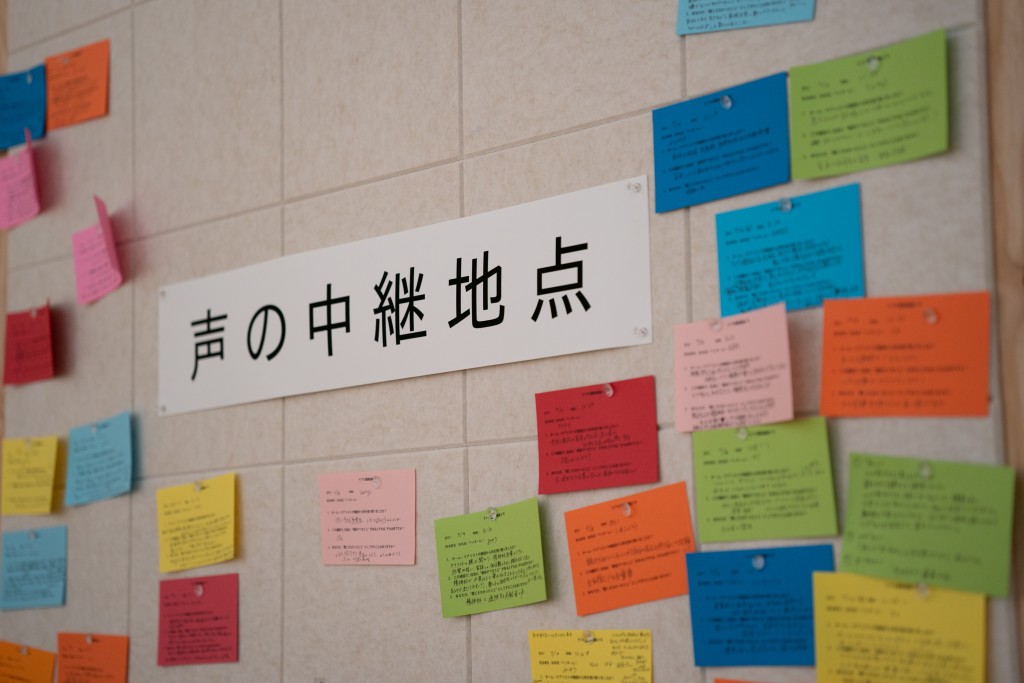

『ケアと演技』は今年の三月、東松山の介護施設で、施設のスタッフさんたちを観客に迎えて上演されるという機会がありました。竹中は以前この施設にレジデンスしており、脚本にはそのときの体験も内容に含まれていました。印象に残っているのは、上演後の感想を聞く時間に、上演に誘発されるように、スタッフさんたちがこの施設での介護の日々や自分の親への介護体験について、とても丁寧に、ときに涙を流しながら話してくれたことです。それは舞台の時間に負けないくらい心に残る時間でした。まるでお一人おひとりの『ケアと演技』が上演されているかのようでした。黙々と働くその体には隠れた物語が語られずに詰まっているのだ、と知らされる出来事でした。

b. コール・センターに擬態する演劇

『サテライト・コール・シアター』を鑑賞して、最初に心に浮かんだのは「『ケアと演技』の竹中と同じことを俳優たちがしている」ということでした。正確には俳優はここで「ホームケアリスト」と呼ばれています。本作では、『ケアと演技』で竹中が行ったように、公募で集まった十二人のホームケアリストが、本人のケアの経験を本人が脚本化し、それを本人が演じます。

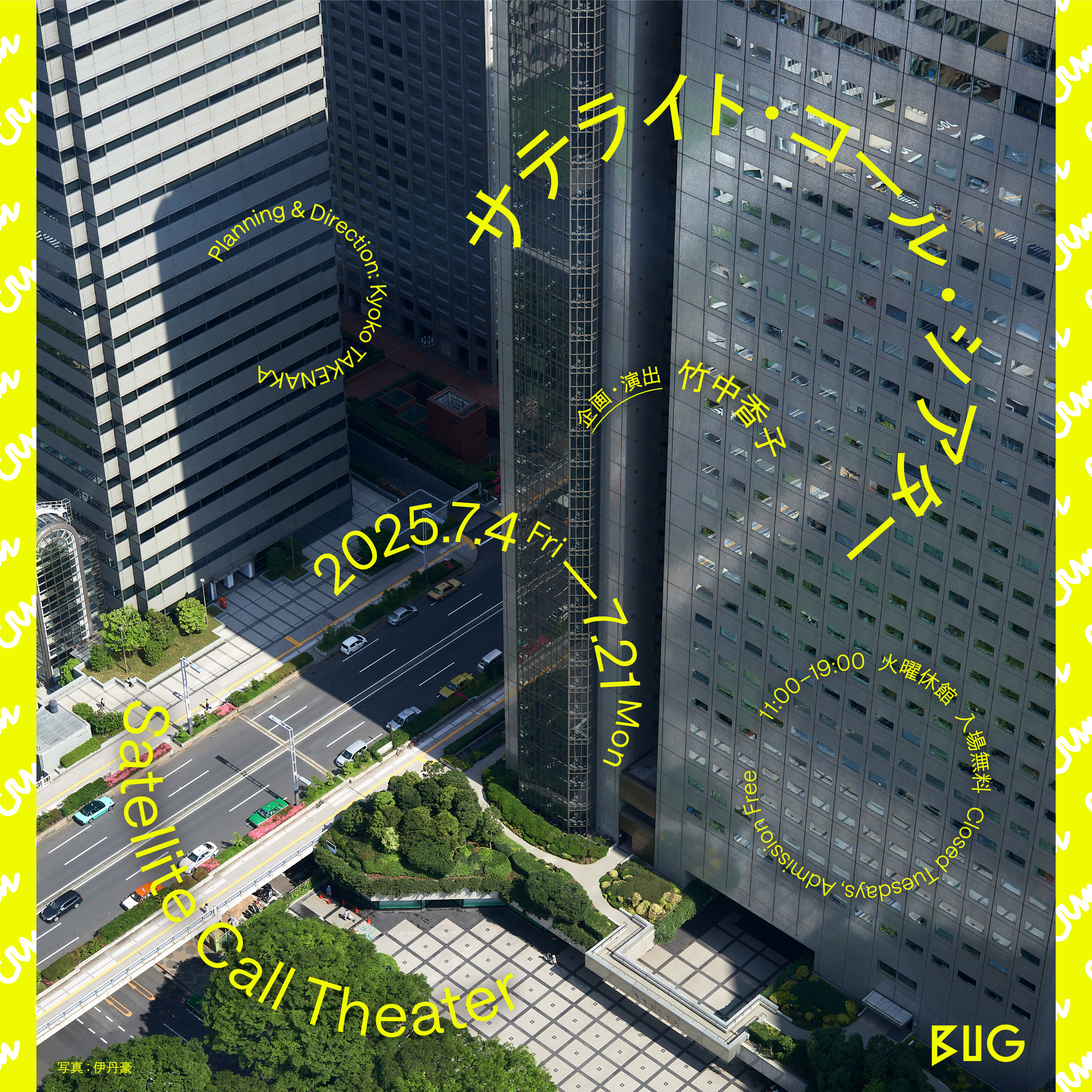

タイトルには「シアター」とありますが、本作は「コール・センター」の体裁を借りており、既存の演劇とはあらゆるものが微妙にずれています。会場は、東京・八重洲のカフェスペース脇に設けられたギャラリー空間です。そこに、緩いS字状の机が伸びていて、観客はそこに「コール・センター」の従業員のように座り、電話が鳴るのを待ちます。十二人分の、それぞれが十分程度の「物語」は、ランダムに掛かってくる電話を観客が受けるという手続きを経て、聴くことになります。しかも、観客には「臨時職員」という役割が設けられてもいて「ケアの業務連絡メモ」という名の用紙に物語から受け取ったものを〈フォーム〉* に答え報告するよう促されています。ここでは、劇場における脚本家・俳優と観客との関係がコール・センターにおける電話の話者(ホームケアリスト)と聴き手(臨時職員)との関係に擬態しているわけです。

この擬態がもたらすものは一体何なのでしょう。

演劇を痛烈に批判した哲学者に、ジャン・ジャック・ルソーがいます。俳優は、自分とは異なるキャラクターに成りすます悪しき存在だ。自分が感じているのとは別の感情を演じ、果ては「他人の地位を占めることによって自分自身の地位を忘れる」という技術を広め、人間をおかしな方向へと導くのが俳優という輩なのだから、とルソーは懸念します。俳優もそしておそらく観客も自分を忘れることに専心してしまうのが既存の演劇であるとすれば、『ケアと演技』でもすでにその兆候はありましたが、本作ではより明確に、ルソーが懸念する演劇性からはっきり縁を切った演劇が展開されます。つまり、自分が感じていたことを脚本に書き、自分の地位を忘れることなく、自分を演じるという演劇です。コール・センターに擬態したこのシアターで、観客は、その言葉をヘッドフォン越しにじっくりと聴き、心に留めてゆきます。そこにあったのは、既存の演劇に隠されていた市井の人間たちの声や言葉や存在でした、またそれに触れるという体験でした。

*〈フォーム〉には次ように書かれています。「1. ホーム・ケアリストの物語から何を受け取りましたか?」「2. この通話で、社会に”報告すべきこと”があるとすれば、それは何ですか?」「3. あなたが、”聞こえなかったこと”にしてきたことはありますか?」

c. 演劇とケア

このシアターにあるのは、市井の人間の自分語りです。観客は、誰だか顔も知らないケアリストによるケアにまつわる物語を聴くことになります。認知症が進んで文字が書けなくなった父が、デイケア施設で習字に取り組む際に、模範を半紙に重ねてズルして書いていること、などです。プロの脚本家が拵え上げた架空の登場人物にはないリアリティがそこにはあります。

あるホームケアリストの物語を聴きながら、気まぐれに立ち上がり、カフェスペースの客やガラス越しに見える道ゆく人々を目にしたときのことです。私の内に不意に、誰だか顔も知らないホームケアリストたちがカフェに座るあの女性かもしれない、あるいはあそこの急ぎ足の男性かもしれないとの想像が湧いてきました。チェルフィッチュの劇などで、一人の役柄を複数の俳優が交替で演じることがありますが、この声の主はあの人かもと、勝手にあてがって遊んでみたのです。すると、誰もが自分と家族との物語を抱えていて、ケアしたりされたりしているけど隠して生きている、そのことに気づくのです。

演劇も人生も、私たちは大事なことを隠して、あるいは忘却して生きています。しかし、そのベクトルを反転させて、隠さず忘れずをすると、これまで体験したことのないリアリティに、遭遇することになるのです。

「自分という役を〔誰かに〕演じてもらうことには、ケアの要素がある」とは『ケアと演技』のセリフです。『ケアと演技』の前半、竹中役を男性の太田信吾が演じました。太田の演技から受け取った気持ちを、竹中がこう口にしたわけです。自分を他人に演じてもらう経験は私にはありませんが、自分のなかに侵入されるみたいな、気持ち悪さもあるでしょう。でも、ケアされる気持ちにもなる、不思議です。本作で、ホームケアリストたちの語りを聞いていると、聞くことでケアを施しているようでもあり、ケアを受けているようでもあります。未知の、隠された次元に触れた気がするからでしょう。演劇はケアそのものとは異なるでしょうし、ケアが演劇そのものというわけでもないでしょう。でも、両者を接近させて、試みに重ね合わせてみるときに、新たなリアリティが生まれ、誰か他人や自分のことをこれまでと異なる繊細な手つきや眼差しで「触れる」ことができるようになるなら、そこに「ケア」という言葉を置くことは、あながちおかしなこととは言えない、むしろ人生をまた演劇を一歩前に推し進める試みであると思うのです。

美学者。ダンス批評。日本女子大学国際文化学部教授。主な専門分野は、近代美学、ダンス研究、笑いの哲学。主な著作は、『未来のダンスを開発する フィジカル・アート・セオリー入門』(メディア総合研究所)、『笑いの哲学』(講談社)。2014年より「ダンスを作るためのプラットフォーム」であるBONUSを主宰、多数のアーティストたちとダンスをめぐる創作を重ねてきた。