水平につながるホーム・ケアリストたち

「サテライト・コール・シアター」に登場するのは、十二人の「ホーム・ケアリスト(home carelist)」たちだ。ホーム・ケアリストとは企画・演出の竹中香子さんの造語で、「家」でのケア労働――育児、介護、看病など――に従事する人たちを意味するらしい。金銭の授受が発生しない家庭内のケア実践を担う人たちに最大限の敬意を払い、その専門性と重要性を改めて再評価する意図がある。ホーム・ケアリストたちのケア実践は社会の中で尊重されるべき、確固とした仕事であることを示すために選んだ言葉であるように思う。たとえば、「ケアリスト」は「ケアラー」と同じ意味でありながら、言葉の響きとしては「ピアニスト」「アーティスト」「スタイリスト」といった専門性を持つ職業を想起させる。そこには家事や子育てや介護が「尊重されるべき仕事」であり、もっと可視化されなくてはならないという熱い気持ちも込められている。

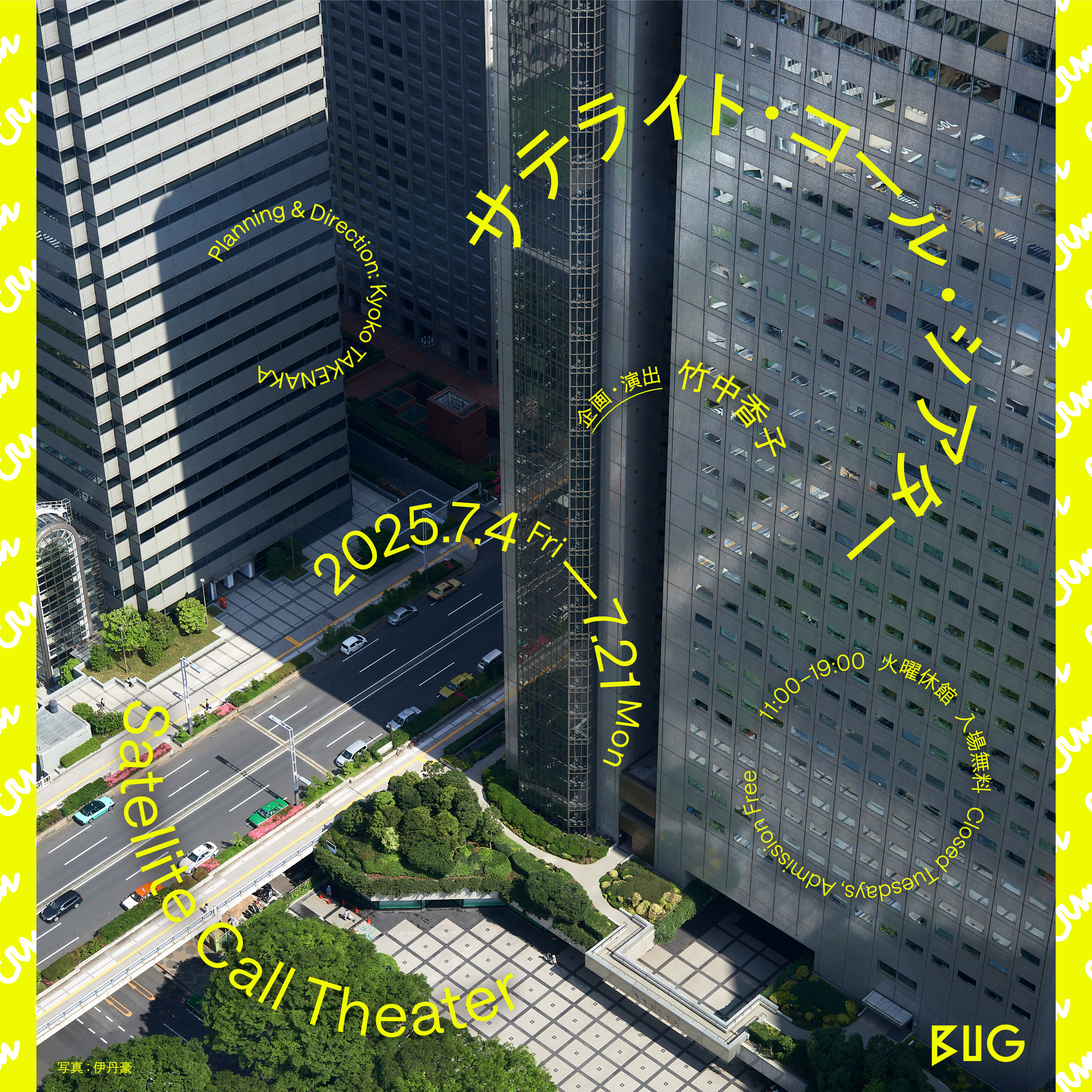

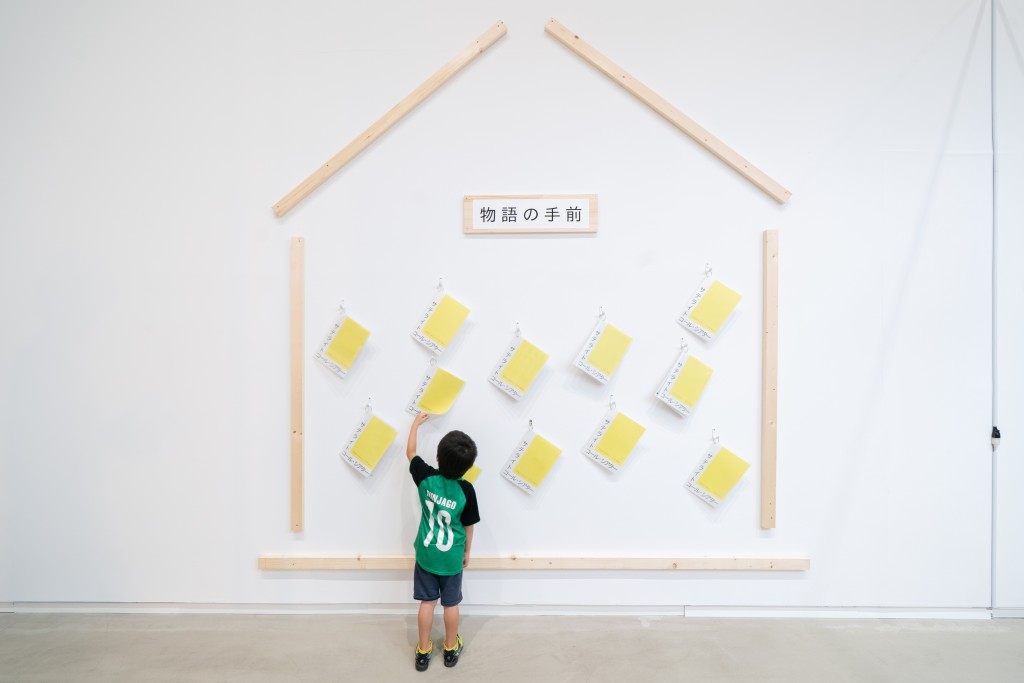

サテライト・コール・シアターは、文字どおり、別の場所から電話がかかってくる特殊な“想像劇場”とも言える。子育て、介護、看護などに携わるホーム・ケアリストたちが電話口で自分のケア実践について物語ることで、それを遠く離れた会場で聴いている観客にとっては“声”を介した舞台となり、物語をリアルタイムで“聴く”ことができるという仕組みだ。驚くべきことに、これは録音などではなく、毎回、ホーム・ケアリストが会場に電話をかけてくるのだ。彼らはみな自分たちの物語を語る主体である。そして、会期中に会場に足を運ぶ観客たちもまた「コールセンターの臨時職員」という役割を演じることになる。

なぜこんな手の込んだ“劇場”を用意する必要があったのだろうか。現代社会ではケアは個人化され、それぞれの物語は「家」の中に閉じ込められている。だから、ケアというものが人をどのように“つないでいる”かが可視化されづらい。他人の家庭内で起きていることを知るなんて到底できないからだ。「サテライト・コール・シアター」の設定は、会場にやってきた観客たちが、電話口で十二人のホーム・ケアリストたちが紡ぎだす個別具体的な「物語」に耳を傾け、その情景を想像することで成立する。都会の中で見えなくされているホーム・ケアリストたちの日常が、こうして観客の脳内に浮かび上がるのだ。

竹中さんはなぜわざわざケアの物語を「コール・シアター」という公的な場に引っ張り出さなければと考えたのか。それは、近代社会では多くの場合、家庭におけるケア労働が貶められてきたからだ。近代以降の「個人像」というものは、おそらく自分の生き方を自分で決められる上、その生き方が誰かに邪魔されることはない、そういう自立/孤立した経済人である。「人間(man)」とは長らく成人男性を意味し、このカテゴリーから女性や子どもや障害者は排除されてきた。それだけではない。稼ぎ手を支える多くの女性たちのケア実践に価値が与えられてこなかったのだ。落合恵美子によれば、このようなケアの「女性化」が起きたのは、二◯世紀初頭である。

ケアの女性化が起きたのは、親族の絆から切り離された近代家族が誕生し、夫は勤め人、妻は主婦という近代的性別分業が成立した二◯世紀初頭のことである。家事使用人も減少して、 ケアはもっぱら家族の女性がするものになった。(ⅰ)

ヴァージニア・ウルフというイギリスのモダニズム作家が『ダロウェイ夫人』や『灯台へ』という小説で女性にケア責任が集中してしまう家族の非対称の関係性を描き始めたのもこの時代である。ところが、ここには矛盾も生じている。女性がケアを担う役割を強いられながらも、ときにケアする側とケアされる側が序列的ではなく、水平に“つながりうる”ことも言祝いでもいる。

家父長制的な社会構造が、健常者(強者)と横臥者(弱者)の非対称性を生んでしまう問題に特別な関心を寄せたのもウルフであった。一九二五年にスペイン風邪に罹患した直後のウルフは「病気になるということ」(On Being Ill, 1926)というエッセイを書いた。このエッセイで、ウルフは「病気とは誰でもかかりうるものである。魂にもたらされる変化はとてつもない」と弱さの普遍性について綴っている。(ⅱ) もし人間とは脆弱性を孕んだ存在なのだとすれば、たまたま健常者である、権力がある、という理由で自分より身体能力や生産性が劣る誰かを上から目線で同情することは批判されるべきものだ。ウルフが重視したのは横臥者が備えている繊細な感受性と匂い立つ想像力である。想像力こそが、序列関係を解体する鍵だとウルフは考えていた。(ⅲ)

自立/孤立しているかに見える男性であっても、ケアを受けてきただけでなく、いつか子育てや介護を担うこともある。晩年、高い確率で誰かに依存することも避けられない。それでも直立する健常者は「誰かをケアする」「誰かに頼る」ことに慣れていない。このような近代の自己像をチャールズ・テイラーは「緩衝材に覆われた自己」(buffered self)(ⅳ) と呼んだ。介護する親が家にいれば、夜中に起こされて睡眠を邪魔されることもあるだろう。病院に連れて行くたびに仕事の時間が削られる。 しかしウルフも考えていたように、テイラーもまた自分を他者に開いていくことさえできればその関係性は慈愛に満ちたものへと発展すると考えた。彼はこの他者との間に回路が通じている自己を、「多孔的な自己」(porous self)と呼んだ。より通気性のあるスピリチュアルな自己像で、ときに死者の世界にも開かれている。他者から閉ざされてしまった近代的な自己とはまるで対照的である。

重田拓成さんというホーム・ケアリストが、すでに他界した母親に話しかけている設定の一人劇はまさに多孔的であった。ここには近代人然とした「緩衝材に覆われた自己」はいない。電話口の「観客」は、親しみを込めて関西弁で「おかん…」と声をかけてくる「俺」の物語に没入することができ、「多孔的」になることが促される。頻尿の「おかん」は寝ているときもトイレに行くため、「俺」は「プールサイド」においてある「折り畳みベットみたいなやつ」を彼女の部屋の前に置いて寝ていたと懐古する。この横臥者と目線を合わせる姿勢はまさにケアに満ちている。「おかんがトイレ行こって部屋出たらベッドにぶつかって、ほんで俺が起きておかんをトイレに連れて行く」という「作戦」である。「おかん」に「あんた声だけはめちゃくちゃええなぁ」と褒められた「俺」は「「だけは」は余計やねん」とツッコミを入れる。最後に「ありがとうな。良い声に産んでくれて」という言葉に涙を流さない観客はいただろうか。

ホーム・ケアリストの愉美さんの父親は画家だった。介護を始めてあっという間に「歩けなくなって排泄も自力では行けなくな」る。ついに「絵を描くことも難しくなり、要介護5になってしま」ったという。父親をケアした経験だけでなく、他界した後も父が残した絵画の作品を慈しむ様子が語られている。愉美さんは、「お父さんの作品たち」を「どんどん外に連れ出して(中略)会ってもらおう」とする。彼女は父の魂が宿った絵たちに語りかけている。「あなたのことを全く知らない“新しい人”に会ってもらって、その人なりの自由や、新鮮な何か、気高い品位を、ためらわずに開いてもらえたら」と。

ウルフからインスピレーションを得たキャロル・ギリガンは、『もうひとつの声で』という著書で〈ケアの倫理〉という考え方を提唱し、個が自立し切り離されるのではなく、水平に“つながる”倫理、すなわち相互依存の価値を擁護している。ケアとは弱さをもつ人をサポートすることであるが、同時に、その弱い人を支配し、傷つけてしまう可能性を孕んでいる。だから、観客たちはホーム・ケアリスト人たちがどのように弱い人を傷つけずに済むのか創意工夫するさまに立ち会う。物理的に舞台に上がって演じる役者の“身体的”な演技ではなく、“声”の演技によって、彼ら、彼女らの労苦、孤独、悲しみ、歓びを聴き手は想像することができるのだ。そこには、ホーム・ケアリストたちの水平の目線があり、観客たちはその水平性の力に圧倒される。これこそが「サテライト・コール・シアター」の鍵である。ケアする側もケアされる側も辛い。そんなときどのような語りが水平につながることを可能にするのだろうか。杉浦一基さんは「みんなの地獄を無かったことにしないでみんなが語るにはどうすればいいんですかね」という問いを投げ、考え続けている。ジャッジしない。考え続ける。共に苦しむという共苦の思想がここにはある。

(ⅰ) 落合恵美子「高齢者のケアと家族: アジア的コンテクストで考える」学術の動向2013年1月号、特集 2 ◆高齢社会論の最前線

(ⅱ) ヴァージニア・ウルフ「病気になるということ」①(早川書房、片山亜紀訳、2020年) https://www.hayakawabooks.com/n/nc4c01534f6

(ⅲ) ヴァージニア・ウルフ「病気になるということ」②(早川書房、片山亜紀訳、2020年) https://www.hayakawabooks.com/n/n775c24379791

(ⅳ)小川公代「世界文学をケアで読み解く 第二回(弱者の視点から見る――暴力と共生の物語)」『小説トリッパー』二○二二年春号(二○二二年、朝日新聞出版社)、四○八頁。

上智大学外国語学部英語学科 教授

18世紀医学史・英文学研究者(他の関心:ジェンダー・クィア研究)。近刊『ゆっくり歩く』(医学書院)、『別冊100分de名著 ドラキュラ』(共著、NHK出版)、『ケアの物語 フランケンシュタインからはじめる』(岩波書店)。そのほかに『世界文学をケアで読み解く』(朝日新聞出版社)、『ケアする惑星』(講談社)、『ケアの倫理とエンパワメント』(講談社)など。群像やケアマネジャーなどで連載中。