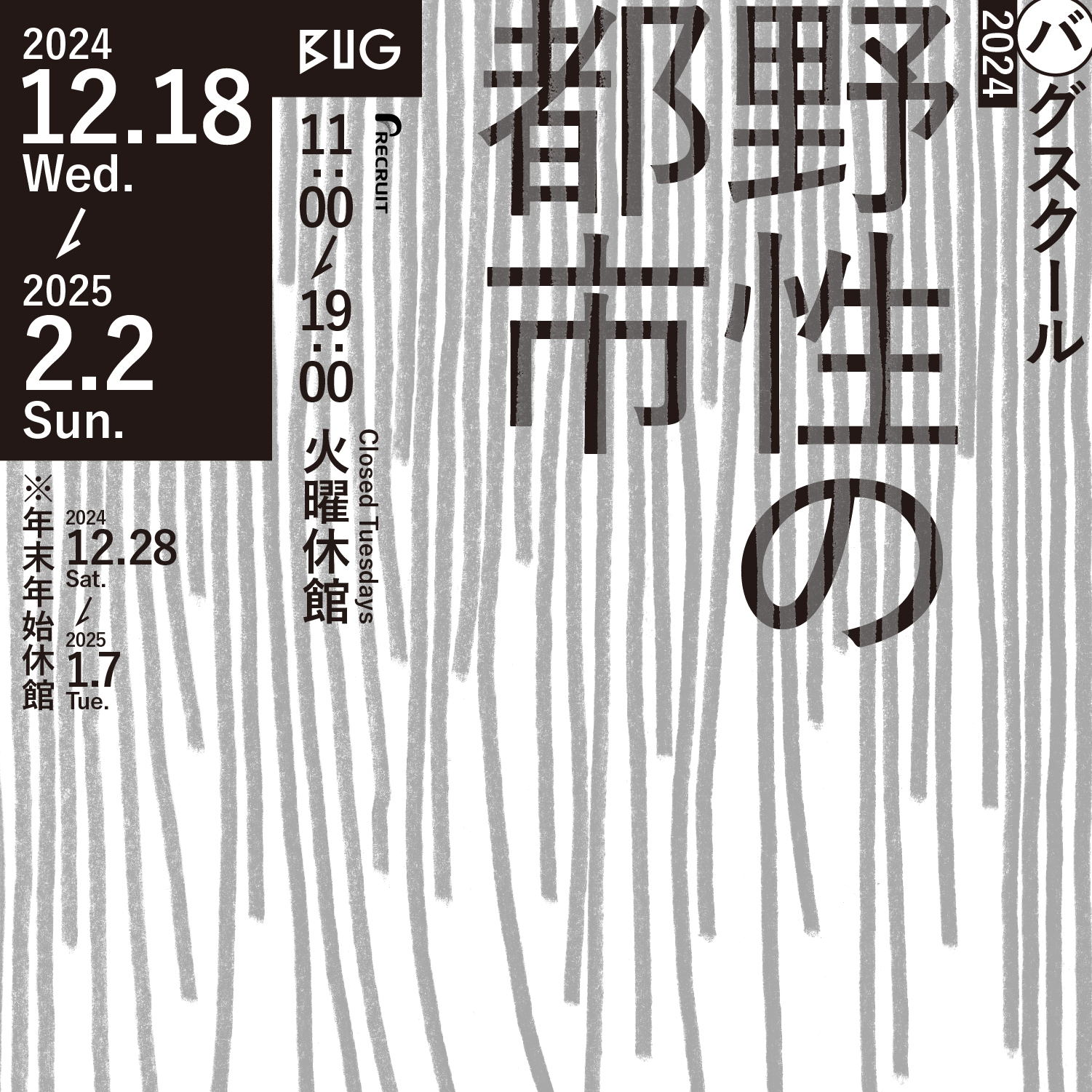

東京駅の八重洲口からほど近く、大通りに面したビルの1階にある、カフェを併設したギャラリー空間BUG。そのプログラムの1つである「バグスクール2024:野性の都市」は、現代アートのエコシステムを構想し、実践するプログラムである。エコシステムとは、作品といったものや展覧会のような場のみならず、アーティストやキュレーター、鑑賞者といった人、さらにはアートに関する知識や知恵、それらすべての環境と循環である。この短いテキストでは、その目的や構成、内容だけではなく、まだみぬ発展の可能性についても検討してみたい。

現代アートの実験的プラットフォーム

プログラムの目的は、これから美術館や国際展などのより大きな舞台で活動してゆくアーティストの支援である。運営母体であるリクルートホールディングスとキュレーターを務める池田佳穂が話し合って決めたプログラムの構成は、展覧会をはじめ、作品や活動の背景をより深く知るためのトークやワークショップといった参加型のプログラム、そして作品の販売といった複合的なものである。またBUGの特徴から、そこでは、アーティストやキュレーターだけではなく、作品を見にくる人、参加型プログラムにやってくる人、作品を買う人、併設されたカフェで時間を過ごす人、また通りすがりの人が行き交い、作品や展覧会との関わりをむすぶ。そしてそのことによって、場はたえず動いている。アーティストやキュレーターは作った作品を展示しておしまいではなく、その先にある生々しい人間の関係、つまりそれによって編まれている社会に出会うわけである。

アートをめぐる人とモノと場の絡まり合い

「野性の都市」は、アーティストがそれぞれの視点や経験によって読み解いた都市を、この再開発が進む地区にある空間で表現するものだ。キュレーターの池田は、プログラムをはじめる手前で、展示空間への介入として単管パイプを組み上げて二層構造を作り、仮構の展示空間を基本設定とし、外部の街との空間的な接続あるいはテーマの共振を目論んだ。そして、アーティストにその各所を託し、展示を組んでいった。社会空間を静的なものでなく、資本の流れや使い手の情動、またイメージの関わり合いによってたえず生まれ変わる動的なものとしてとらえたのは社会学者のアンリ・ルフェーヴルであった。また同じ時代に活動した著述家のギー・ドゥボールは、パリの地図を切り刻んで組み替え、独自の視点によるパリを再構成するなど、すでに何者かによって与えられているイメージやそれにもとづく地理や身体感覚を疑いながら都市を取り戻そうとした。今回のプログラムに参加した7名のアーティストは、みずからの作品づくりに対して心を配るだけでなく、展示をめぐるキュレーターの考えや展示方法を理解し、空間の使い方を学び、刻々と変化する社会空間についてめぐらせた思考や試行した実践を表現に展開して不特定多数の人々に問いかけていた。

形のさだまらないものへ

一つ一つの作品を見てゆくと、都市を背景に感じとることのできる自然現象や社会の欲望、またそこに暮らす人々のあいだにおこる力関係、さらには直接目にできずまた形の定まらない蠢きのようなものに対するアーティストの関心が明らかになってくる。

まず、目に入ってきたのは黒川岳のパフォーマンス作品の一つである。大きなうちわを仰ぎながら、彼自身がBUGのあるビル内にささやかな風をおこし、それをエレベーターを使って上階へと運んでゆくパフォーマンスがモニターに映し出されている。みずからが動くことによって、風の通り道を指し示す行為といってもいい。ちぇんしげは、街に打ち捨てられてくしゃくしゃになっているチラシ、またチラシの文字の造形的な抽象性に関心を寄せ、映像とドローイング、オブジェの作品を出品した。平松可南子は油絵と彫刻、造形物で、水や鳥といったはっきりとその輪郭をつかみ難い対象をとらえようとする。中二階に設えられた小部屋には、時吉あきなのインスタレーションが広がっている。重力、質量、遠近感が歪められたという設定の空間は、動植物や家具のイメージをプリント出力し、強制的に立体化した作品や、それらをさらに組み合わせて再び平面化した作品によって満たされている。宇田川直寛は、小さなセラミックのオブジェを組み合わせてそれぞれを矩形に仕切られた壁の枠に展示し、彼自身と子どものやりとりや関係性を表した。そして、その隣には中田愛美里のいくつかの小ぶりなセラミックのオブジェと、それらをスキャンして3DCGモデルとして再構築したアニメーション映像が壁に映し出されている。プロのバレリーナを目指していたみずからの経験を、なかが空洞になっているセラミックに重ね合わせ、オブジェに役を与えて演じさせることで、ひとつの物語に仕立てていた。最後に、トモトシは、時には公共のサービスやシステムを使いながら、街のシャドウスペースで着替えをするパフォーマンスの映像と、その構想のためのドローイングを展示した。参加型のプログラムは、そうしたアーティストの創作やキュレーターのしごとを紐解きそれを来場者と分かち合うものになっていた。

形のさだまらないものと形式のあわいで、作品をもう一度考える

ここで、このプログラムに足りていないと思われることを想像して補いながら、そのさらなる可能性を考えてみたい。それは、作品とは絵画や彫刻のような制度によって形式化されたもので、それが売買にも適した必要十分なものであるという考えを疑うことからはじまるのかもしれない。

黒川岳の作品を見たとき、私は、美術館に風の抜け道を設えたライアン・ガンダーの作品《I need Some Meaning I Can Memorise[The Invisible Pull]》を思い起こしていた。また平松可南子は透明なアクリルのシートで覆った立方体を天井から吊るしてその上面に溜まる湿気を見せていたが、これは元永定正の《水》をはじめとした水や水蒸気をモチーフにした数多の作品に想いが至る。ちぇんしげの広告を足でくしゃくしゃにしてゆく映像は、やはり街頭の広告を素材にしたジャック・ヴィルグレの作品につなげて考えることができる。トモトシの試みは、台湾の都市をドリルのようなみずからの身体行為をとおして読み解こうとするツェ・グァンユーの映像と重なる。いずれの作品もアーティストの創意や行為とそれによるまわりの反応による場や状況に焦点が当たっており、その結果として現れる形ははっきりと見えなかったり時の移り変わりによって変わっていったりする。そうした表現は、ゆらゆらと揺れていて定まらず、なかなか他人へと伝えることは叶わないかもしれないけれども、アーティストたちが感覚を開いてとらえようとした世界の姿あるいはその質のようなものである。ところが、それらは、売り買いに適したものを想定して形あるものに仕向けようとした途端に動きを止めはじめ、やがて息をしなくなってしまう。それでは、作品とはいったい何であろうか。または、こう問うこともできるだろう。売ることを先立つ目的として作られた作品は、アーティストの、この世界を読み解こうとする思考や態度、またそれにもとづく試行や実験から生まれる世界の質を十分に表すのだろうか。あるいは、それが果たされず、その手前で断念した地点を示すものなのだろうか。さらには、それを十分に表しつつ取引できる作品を構想するとなると、それはどのような素材やスケール、時の経過などによって成されるのだろうか。いずれにしても重要なのは、取引のための作品化を急ぐことで抜け落ちてしまうかもしれない部分を意識することであり、どうしたらそれをより十分に作品にのせて伝えることができるのかを議論して伸ばしてゆくことであろう。

ひとえにアートといっても、それに関わる人によってそのとらえかたは多様である。しかしながら、都市という動的な運動体をテーマにそれを読み解こうとするアーティストたちの営みを踏まえると、美術館での展示や収蔵、またマーケットでの取引に親和性の高い形式へと過度に適合させるという前提は、作品が投げかける思想や問いの奥行き、世界の質やスケールの矮小化につながるおそれがある。このプログラムは、さまざまな人やアートの知識や知恵が関わり合いながらそれらすべてが動的に変化してゆくことで現代アートのエコシステムを作ってゆくことが魅力である。その特徴を十分に活かしながら、まだ見ぬ可能性をさぐってほしい。

1971年まれ。一般社団法人アートト代表理事で、インディペンデント・キュレーター。2017年に一般社団法人アートトを設立。これまでに「十和田奥入瀬芸術祭SURVIVE この惑星の時間旅行へ」や「六本木クロッシング2016展 僕の身体、あなたの声」(森美術館)など数々の展覧会や芸術祭にてキュレーターを務めている。現在、アーティスト・イン・レジデンス事業アーカス・プロジェクトのエグゼクティブディレクター、法政大学兼任講師を兼務している。