展示室に入ると、言葉を発した時だけライトが光る装置に向かって何かを語る男性の姿が目に入る。この《134万人の口へ》(2022年)という短い映像作品で、小林はすべての在外邦人(1,344,900人)に向けた詩を作り、それを朗読している。

「在外邦人」。日本に暮らしていた時には思いもよらなかったことだが、海外で暮らす日本国籍保持者は、その瞬間から「在外邦人」と呼ばれる。「邦」という言葉も、「洋画」に対する「邦画」、「洋楽」に対する「邦楽」と、「洋」に対する対義的なニュアンスでしか使われない気がする。ていうか「洋画」ってボリウッド映画や台湾映画は含まれるのか?「洋楽」には中東やアフリカや南米の音楽は含まれるのか?そんなざっくりした「洋」と「邦」しか存在しない認識体系で規定された「在外邦人」には、「洋」の世界認識に沿った注意喚起のメッセージが、外務省や大使館からしばしば届く。(ちゃんと在外邦人として登録していればね。)いわく、ラマダン明けだから暴動に気をつけろ、クジラ漁に対する反対デモが予定されているから日本大使館に近寄るな、など。筆者も小林と同時期に、小林が滞在していたドイツのお隣の国で在外邦人として暮らしていた。この在外邦人たちに強いショックを与えたのは、2021年12月の帰国制限であった。それまで感染拡大予防のために里帰りしないということが日本国内でも当然だった時期なので、いたしかたないと言えるかもしれない。しかし日本に保護される存在であるべき在外邦人としては、「棄民された」という感覚を持った人も多かったであろうと思う。

その時の言い知れぬ不安感や、「在外邦人」とカテゴライズされることに対する反発、または世界中さまざまな国にいる在外邦人たちへの連帯の気持ちが、詩に込められているのだろう。「白菜のような何かを食べて ドイツ語のような何かをしゃべって 原文に触れられない 私たちの現実の輪郭は ひどく崩れているよ 叫んであげるよ 私たちの本当の言語で 私たちの本音を ありったけ」。「〇〇のような」というのは、小林が日常において様々なものを認識する際によく使用している方法であることが、ベルリン滞在中に日本語でマイクに向かってひとりごとのようにその時に感じていることを吐露する作品《dailylog》(2020-2022年)の中でも語られている。「今、きゅうりみたいな食べ物を食ってるな」とか、ベルリンの風景が「あー、多摩川みたいだな」とか。確かに白菜に対応するドイツ語で呼ばれる野菜はあるが、それは日本で食べる白菜とはちょっと違う。ドイツ語を流暢に操る人もいるだろうが、母語話者ではないので、ニュースや政府広報を見ても、ざっくりとしかつかめない歯がゆさが残ることも多いだろう。翻訳のはざまに落ちていく感覚。ドイツに暮らしていてもドイツの人になりきれない、「〇〇のような」存在である移民であることに向き合わざるを得ない。

そして、その本音を「叫んであげるよ」と詩に表されているが、映像の中の小林は叫ばない。マスクのような装置の中で淡々とささやくのだ。まるで誰にも聞かせないために装置の中に言葉を閉じ込めているかのように。この装置に名前はあるの?と問うた時、小林は「そういえば、名前はないですね」と答えた。「ただ、幻灯機をイメージしていました。」

なるほど、ファンタスマゴリアのようなもの。言葉が発された時、話者の口が装置の外にプロジェクションされる。まるで言葉が光であるかのように。話者の口が延々と映し出される映像から筆者が思いだしたのは、サミュエル・ベケットの戯曲『わたしじゃない(Not I)』(初演1972年)である。この演劇では、舞台上に浮かび上がる口(その他の身体部分は隠されている)が、支離滅裂な言葉を早口でまくしたてる。『わたしじゃない』の口は女性で、小林颯は男性でむしろゆっくりと噛みしめるように話す。しかし、この場にその身体があることが否定されている(想定されていない)点、そしてその発話がその場で聞いている人に理解されることを求めていない点で共通している。ここで行われているのは、話し手(小林/口)と聞き手(観客/舞台上の聴き手)との間に約束や理解を互いに取り結ぶ対話ではない。誰にむけて発されているのか、あてどのない発話行為によって、話し手と聞き手の二項対立は無効化していく。

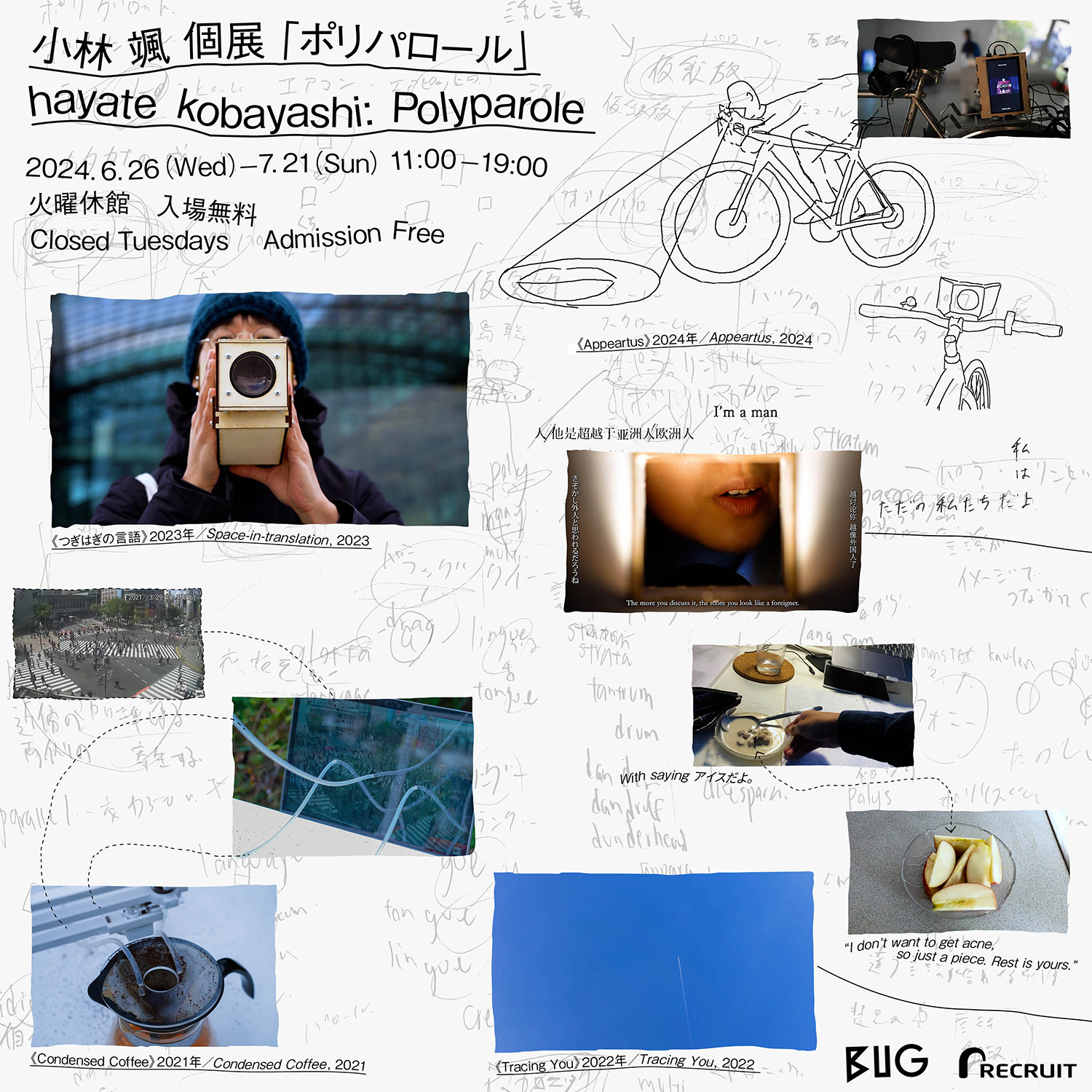

暗幕の奥に展示されていた《Appeartus》(2024年)にも、《つぎはぎの言語》(2023年)にも同じマスクのような装置が登場する。東京の街を自転車で疾走しながら、何かを喋り続けながらマスクのような装置を光らせ、地面に口を投影させる《Appeartus》では、韓国系移民の男性と電話で話した会話の録音を聞きながら、それに答える形で英語で応答している。丁寧に編まれた詩を朗読する《134万人の口へ》やヴァージニア・ウルフの文章を朗読する《Exophonifesto #1》(2023年)が、時々じっと考えるような間を挟みながらの発話であり、《dailylog》では自分の発言のフローに乗って言葉を紡いでいく心地よさがあるのに比べ、自転車を運転しながらの《Appeartus》は、意識を発話だけに注力できないためか、相手の言葉尻をとらえてその場のノリで返事をしているようであり(しかしアジア系移民であるということについての重要な話をしている)、その返事は録音している通話の相手に伝わることはなく、虚しく口を投影させるだけで消えていく。あちこち移動しながらぼんやりとぎこちなく像を結び続けるという点では、小林が2020年にメディア芸術祭アート部門新人賞を受賞した《灯すための装置》とも共通しているのかもしれない。しかしそれが小林の肉体を介して出た声を媒体としていることで、言葉が明確な像を結び相手に伝わることがないという批評性が際立ってくる。

《つぎはぎの言語》は、亡命を14回企て15回目でようやくベルリンに亡命したという中国四川省出身の詩人・廖亦武氏との対話から編み出されていく作品だ。COVID-19について書いた氏のドキュメンタリー・ノベル『武漢病毒襲来』(2021年)おけるフィクションとノンフィクションの交わり方について話をしたのだという。中国語の通訳を介しての会話を、映像編集ソフトで文字おこしし、それを自動翻訳ソフトで英語に翻訳し、そこで得られた文章を並べ替え詩作、さらにそれを中国雲南省出身の友人と議論し、アジア系移民の痛みを捉える詩へと昇華させた。最終的に作られた映像作品では、マスクのような装置に向かって、小林と雲南省出身の友人がその詩を朗読する。英語と中国語と日本語の字幕が画面右・下・左についていて、そしてそれはどうも互いに同じ意味ではないので、何語の文字を辿って物語を辿ればいいのか混乱してしまう。機械翻訳ではとらえきれなかった言葉、不自然な翻訳、翻訳しなくても伝わる声、翻訳を超えて意味を捉えていこうとして新しく生まれる表現が奔流となって押し寄せる。「原文に触れられない 私たちの現実の輪郭は ひどく崩れているよ」という《134万人の口へ》にも通じる、移民、在外邦人、母語を離れた人(エクソフォニー)としての言葉との付き合い方の、鋭い痛みを直接的に伝えてくる。

小林は今回の展覧会のタイトルを、複数性を意味する接頭辞「poly-」と、個人が特定の場で行う発話行為をあらわす「パロール」をあわせた造語「ポリパロール」とした。展覧会場では、観客を取り囲むように設置された複数のモニターから、小林の声が重なり合って聞こえてくる。ベルリンで様々な背景を持つ人々に触れているはずなのに、コロナ禍という時代もあり、小林の作品の中に登場してくるのは、シャイな小林本人ばかりである。特に《dailylog》や《Tracing You》(2022年)におけるパロールは、相手に投げかけて自他の距離を測ったり、自分の輪郭を形作るための言葉ではなく、発話者であることから緩やかに逃れて「〇〇のようなもの」になろうとする試みであるように感じた。

最新作のポッドキャスト《Süß》*(2024年)では、ようやく小林は楽しそうに複数の人とおしゃべりをしている。BUGカフェで提供される「ポ」の形のクッキーののったフラッペ「ポリパロッペ」について、ちょっとした甘いもので喉を潤しながらラジオを聴くような親しみのあるパロールである。そういえばこの展示室に入ってから、耳と目しか使っていなかった。ポリパロッペを飲んで、口としての自分に立ち戻ることで、再び《134万人の口へ》の一つであった自分を思い起こしたい。

*ドイツ語で「甘い」の意

東京都庭園美術館にて展覧会企画と教育普及プログラムに従事。ラーニングのためのスペース「ウェルカムルーム」や「さわる小さな庭園美術館」、小さなこどものためのプログラム「あーととあそぶにわ」、障害のある人との協働プログラムなどを企画。2018年より現職。2020年から2022年までオランダで暮らした経験から、2023年「あ、共感とかじゃなくて。」展、2024年「翻訳できない わたしの言葉」など、脱植民地主義・脱周縁化の実践としての展覧会を企画。感覚障害・感覚特性のある人や異文化にルーツを持つ人の情報保障および対話のファシリテーションに関心を持つ。