(2025年6月25日公開)

応募状況・審査の選考経緯レポート

このレポートは、BUG Art Awardの審査が公正に運営されていることをオープンにするためのものです。審査員は、応募者に対して議論を尽くした上で、投票を重ね、セミファイナリストやファイナリストを選出しました。BUGはABOUTページに記載の通り、適切なパートナーシップや協働者との信頼関係を大切にしながら、応募者みなさんのキャリアを支援していきたいと考えています。

応募期間 2025年1月22日(水)10:00~2月26日(水)17:00

応募総数 418件

個人の応募が92.8%、グループ応募は7.2%であった。応募回数は初回が86.1%、2回目が11.2%、3回目が2.6%である。応募者の現住所は、東京が42.6%、次いで神奈川が12.4%、埼玉が5.5%、京都が5.3%と続く。その他の道府県はいずれも5%以下であった。第3回は37都道府県から応募が集まり、1都3県外からの応募は35.9%と過去最多であった。

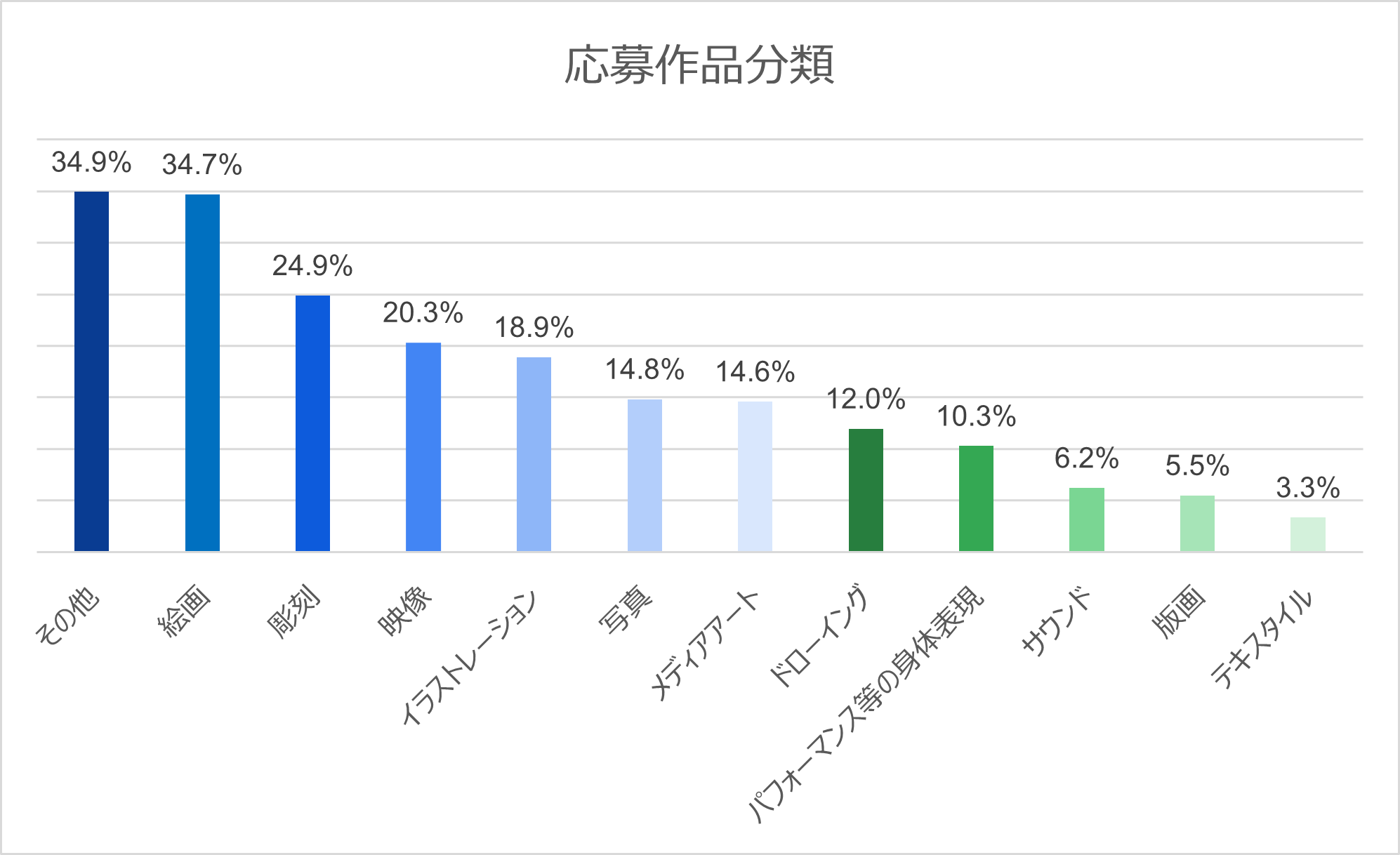

応募作品の分類(応募者自身が応募時に最大3つまで選択*)内訳は、“その他”が34.9%と最も多かった。“その他”の中身としては、インスタレーションが半数を占めた**。次に絵画が34.7%。以降は、彫刻24.9%、映像20.3%、イラストレーション18.9%、写真14.8%、メディアアート14.6%、ドローイング12.0%、パフォーマンス等の身体表現10.3%と続く。これ以外のジャンルは全て10%以下であった。

* 作品分類は複数選択可としているため、選択肢ごとの回答割合を算出。

** 応募作品分類の選択肢にインスタレーションの項目はなし。インスタレーションを構成する個々の表現手法やジャンルを把握するため項目から除外した

(1)事務局による応募資料の事前チェック

・全ての応募書類(PDF)を事務局がチェック。

・応募総数418件のうち、応募基準を満たしていない16件を除いた402件を審査。

(2)審査員各自による個別評価

先入観やバイアスをなくすため、審査員はアーティスト名の記載がない書類で審査を行った。

・審査員は2025年3月10日(月)〜4月6日(日)の期間、各自で全ての応募書類に目を通し、評価を実施。

・評価方法は “二次審査に選出したい10名(組)”に○を、“次点で気になる応募者最大2名(組)”に△を付けるというもの。

(3)審査員5名によるディスカッション(対面)

4月19日(日)10:00〜17:00にディスカッションを対面で行い、二次審査に進むセミファイナリスト20名(組)を選出。

ディスカッションの概要

審査員の各評価を事務局で集計し、○、△がともに0の応募者はディスカッション対象外とした。その上で、審査員全員の評価を集約した表を配布。表には、○か△が1つでも付いた応募者全員を掲載し、応募者ID***の昇順に配列した。今回は○が1つ以上付いた応募者が41名(組)、○は0で△が1つ以上付いている応募者は4名であった。まず、△の中から議論の俎上に載せたい応募者を審査員が推薦し、○41名と△1名、合計42名についてディスカッションすることが決定した。

それぞれの応募者に対して、○か△を付けた審査員が評価ポイントを3分程度で説明し、それを受けて他の審査員が質疑を投げかけながら議論を進めた。全員について意見を出し終えたあと、再度、“二次審査に選出したい15名(組)”に○を付け、投票を実施。集計の結果、○が0の12名はディスカッション対象外とした。審査員全員から◯5つを獲得した3名、◯4つの4名については異論が出なかったため決定とした。

続いて◯3つの7名について議論を再開。評価や懸念を出し合った上で、強い反対意見がなく、対面審査で深掘りしたいポイントが明確であることから、二次審査への進出を決定した。

残りの16名(◯1つの9名、◯2つの7名)については、各審査員が推したい応募者を挙げる形で議論した。最終的には「過去作品も含めた発想の新奇性や面白さ」「洗練されていない部分がありつつも、テーマの選び方に独自性や熱意があり、会って話を聞きたい」といった観点より、6名が決定した。

ディスカッション時に評価ポイントとして出た意見は、「既存のジャンルや文脈に対して、独自のテーマや制作プロセスを積極的に持ち込んでいる点が興味深い。」「過去作品から一貫した問題意識が感じられる」「新たな素材や技法への挑戦を評価したい。試行錯誤の最中であることが窺えるが、そこからの飛躍に賭けたい」「どの分野にも当てはまらない新しさがあり、他にはない切り口が魅力」などであった。

一方、評価されにくいものについては、「クオリティは高いが、手法の斬新さや予測不可能さに欠ける」「AIを利用して書いたと思われるステートメントが散見されたが、定型文では固有性や想いが伝わらず選びにくい」「過去作品は魅力的だが、ファイナリスト展の出展作品と乖離があるため評価しにくい」という意見が上がった。

***応募者がオンラインシステムで応募した際に、ランダムで付与される数字9桁のID。

(1)セミファイナリストと審査員が対面で審査(グラントウキョウサウスタワー会議室にて開催)

5月18日(日)10:00〜18:00、セミファイナリスト20名が審査員5名全員と一対一で話す対面審査を実施(セミファイナリストが手持ちできる範囲での作品や資料の持ち込みは可とした)。1人あたり15分間で、セミファイナリストによる展示プランについてのプレゼンテーション、および、審査員からの質疑を行った。二次審査では、ファイナリスト展のプランと作品が評価対象である。セミファイナリスト全員との対面審査終了後、審査員各々で “ディスカッションに挙げたい応募者” 3名に○、3名に△を付け、この日は終了。

(2)審査員5名によるディスカッション(グラントウキョウサウスタワー会議室にて開催)

5月19日(月)10:00~16:00に審査員全員でディスカッションを行い、ファイナリスト6名を選出。

ディスカッションの概要

審査員には、前日に各々が付けた○、△を反映した表を配布。この時点で、◯4つ、◯3つが各1名、◯2つが2名、◯1つが4名、△が付いた応募者が4名であった。◯と△いずれも0の8名はディスカッション対象外とした。また、◯3つ以上を獲得した2名はファイナリスト決定とした。

残りの10名に関して、各審査員が前日の面談を踏まえた評価ポイントや疑問点を出し合った。

ここでは「二次の対面審査によって、作品やアーティスト本人に対する魅力が増したか」「コンセプトの独自性や今後の発展性が感じられるか」などの観点も交えて議論が展開された。

一通り意見が交わされた後、改めて各審査員が“ファイナリストに選出したい3名”に投票。◯4つの2名はファイナリストへの進出を決定。◯が0の3名を除き、投票で1票以上を獲得した5名について引き続き意見を交わした。その後再度投票を行い、残り2名を決定した。

ディスカッション時に評価ポイントとして出た意見は、「個人的な体験を自己言及の域に留めず、多角的に捉え直す手法が秀逸。社会的な文脈と上手く結びつけている」「素材や技法の選定に明確な意図と必然性が感じられ、作品全体の説得力につながっている」などの内容であった。

落選者に対する期待としては、「コンセプト自体に魅力はあるが、作品との結びつきが弱い。表現方法にはもう一歩飛躍がほしい」「過去作の同様の展示方法を踏襲している。新たな見せ方を模索することで作品の展開に広がりが生まれそうだ」「アーティストの思考やアイデアに対して、受け手の解釈に委ねる部分が多い。形式や構成にもう少し明確なロジックを持たせることで、作品としての強度がより高まるのではないか」といった意見が述べられた。

また、二次の場の活かし方として「対面で話す場でしか得られない情報がある。応募者自身の関心や思考にも触れることで、作品理解がいっそう深まった」「よどみなく、流暢なプレゼンテーションを行うことが重要なのではなく、自分の言葉で目の前の相手と対話しながら、作品の核や悩んでいる点を率直に伝えることが重要」という意見も出た。