言葉は文字(エクリチュール)として記されるものだけでなく、声(パロール)として発せられるものでもある。今日、わたしたちは常に携帯しているスマホ越しに膨大な量の文字を読み、また動画やポッドキャストを通してたくさんの他者の声を聴きながら過ごしている。コロナ禍において、ラジオやポッドキャストなどの音声メディアが多くの人に(ふたたび)聴かれはじめたことは興味深い。それは、音声メディアが「ながら作業」に適しているという利便性の側面以上に、遠くにいる誰かの気配を感じていたいという欲求を反映していたのではないか。特定の書体によって画一化され、編集を通して固定化された活字よりも、発話者の固有の身体を露わにする音声はずっと動的で、生き生きとしている。

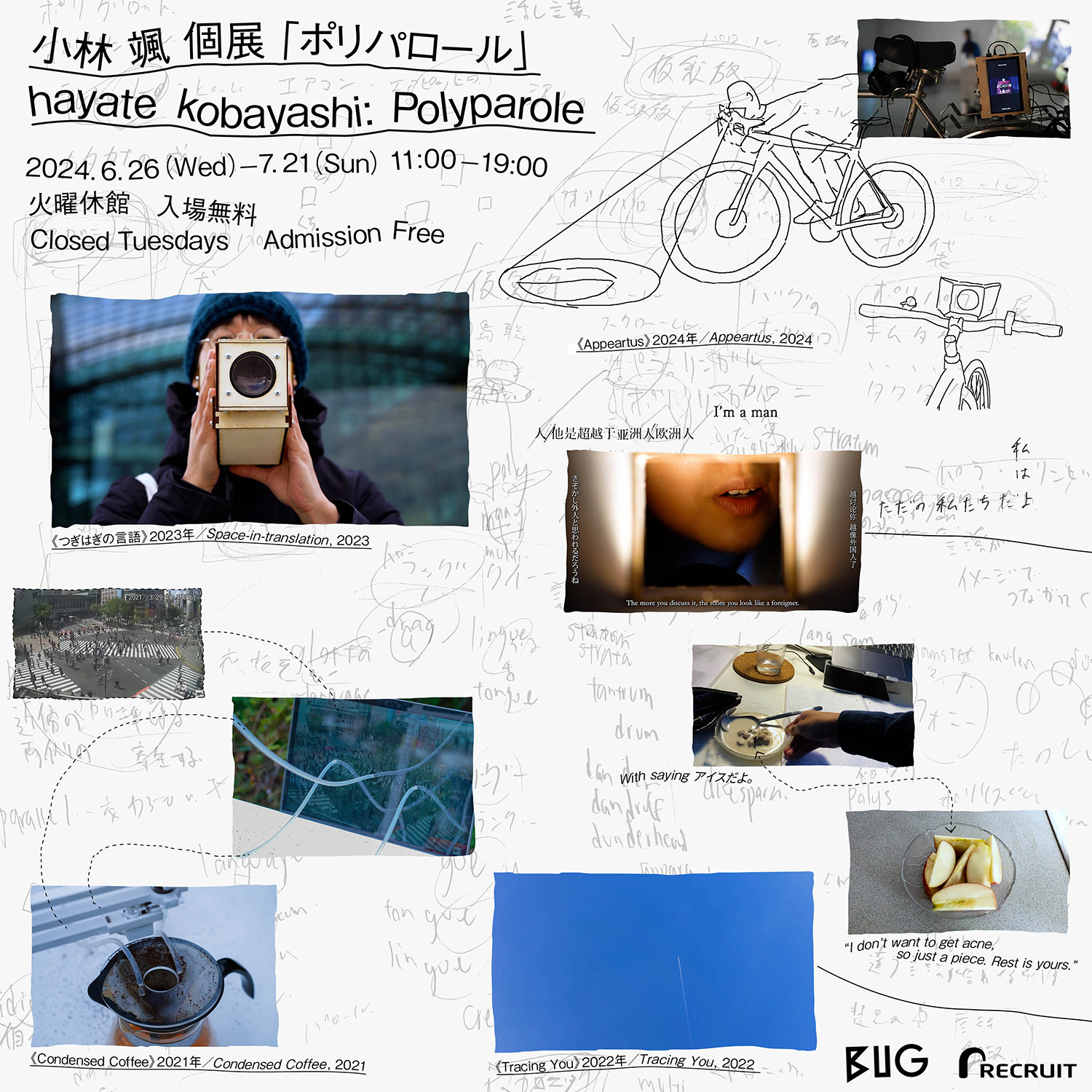

小林颯の個展「ポリパロール」は、そんな「声」を多角的に用いながら、日本人アーティストがドイツで経験した言語生活を当事者として探求した過程を表現している。本展はドイツ滞在の記録が中心であるにもかかわらず、ドイツ人やドイツ語が登場しないことは特筆すべきだ。あくまで母国語の外にいる作者と、周りのアジア系移民や留学生(そして日本に住む日本人)に焦点が当てられており、「外にいる状態の人」が浮き彫りにされている。

異国に身をおく自分自身と、現地で出会った亡命者や外国人をつなぐ言葉が「エクソフォニー」だ。文学においては、母語ではない言語で創作する実践を指しているが、日本では多和田葉子の同名の著書が知られており、そこでは「母語の外に出た状態」と拡張的に意味づけられている。ギリシャ語のphonosは「声」や「音」を意味し、文章執筆よりも発話に適した言葉であることから、多和田の拡張は適切に思える。それは本展の題名「ポリパロール」(たくさんのしゃべり声)とも通じている。

小林は、ドイツという異国での生活自体を母語の外に出た状態として捉え、複数の作品を制作している。また、本展では母語を話す日本社会においても、その社会規範に容易に帰属できない感覚を描く作品(『Tracing You』)や、英語作家が書いた(日本語に翻訳された)言葉を読み上げる際に生じる摩擦を喚起する映像作品(『Exophonifesto #1』)もあった。エクソフォニーについて考えると、その反対である「母語の内部にいる状態」とは何か、という問いが首をもたげてくるが、それは決して「母語を使って生活している場合」という単純な答えに着地するものではない。わたしたちは母語を話す場所でも、外国人として生きることがあるのだから。

語源の言葉遊びをしてみると、「外」を意味する接頭辞exoの対義語は接頭辞endoであり、phonosと組み合わせるとendophonyという言葉ができる。わたしも知らなかったが、この語句を調べると、少ない検索結果の中で「内声」という意味で使われることがあるとわかった。物理的に空気を震わせないため他者には聴かれないが、自分の意識のなかでは確かに「声」として聞こえる内声。それは「母語を話す国」などという曖昧な概念よりも、さらに自分自身の生々しい、未分化状態の核心に近い声だといえるだろう。

そういう意味でいえば、本展を構成する数々の「おしゃべり」は、小林自身や、彼が取材する他者たちの内声を聴かせてもらっているようにも感じられてくる。いや、小林がそれぞれの内声に肉迫しようとする試みを見せられていると言った方が正確かもしれない。見知らぬ家庭のホームビデオに映る輪郭をなぞる、ヴァージニア・ウルフの本をさまざまな場所で読み上げる姿を撮影する、といった行為は、表現作品というより、自身に与える影響と、そこから思いがけず生じる自分の反応を自ら観察している仕草にも見える。規範から逸脱することで、抑圧されている内声を引き出すかのように。

しかし、今回の展示の中心的な位置を占める作品『つぎはぎの言語』では、逆に他者の異言語を翻訳過程で濾過し、それを自身の詩作の材料にしている。ドイツに亡命した詩人、廖亦武の中国語によるインタビューを機械的に文字に起こし、さらに英語に機械翻訳して、別の中国人の友人と英語で議論しながら多言語詩をつくる。はじめから「正確な翻訳」という考えは捨てられ、その代わりに作家自身による受容と解釈が意図された翻訳行為は、母語の外側にある言葉を自身の内側にある言葉と接続させようとする試みだったのではないだろうか。

何より興味深いのは、小林はこの一連の言語体験の中で、さまざまな道具を制作していることだ。発話するときだけ光を発し、口元が映し出されるマスク型の装置は、複数の作品に異なるかたちで登場する。『134万人の口へ』では、マスクの内側から光る口元を映し出す使い方と、話している口元の映像が空間に投影される使い方が見られる。前者では、発される音声が主であるとすれば、話す口元は音声と同期した映像によって強調される。後者では、地面や樹木や壁など、体の外にある物質に口元が映る刹那、まるで音声がその場所に乗り移るかのような不思議な印象を残す。そして、発話することで口元から伸びるライトが点灯される自転車に乗りながらしゃべり続ける『Appeartus』は、発話行為というものが文字通り「自転車操業」であることを想起させる。わたしたちは喋るとき、決して計画をもとに言葉を並べているわけではない。先の見えない暗闇の中で、自分が発した言葉が放つ淡い光を頼りに、次の言葉を体の中から掻き出すように発しているに過ぎない。

この新奇な装置は、作品を構成する一部であるが、それ以上に使う人間と相互作用を起こすものであり、その使用は一体どのような感覚を話者に与えるのだろうか。新しい道具とは常に日常を多かれ少なかれ異化する媒介であり、それを作るということには意図や期待が込められる。小林がどうしてコロナ禍の外国でこのような道具を作ったのか、その合理的な理由はわたしには言語化できない。しかし、一般的に思われていることと反して、新しい道具を作ることはそもそも非合理的な行為である。自分を取り囲む世界に対する違和を起点にし、規範や定型に抗い、新たな感覚や知覚を生み出し、それを持続させることは、優れて美学的な行為だ。わたしは、小林が(おそらくは)必要に迫られて作り出した道具たちが、それを作る過程において、そしてそれを使用する過程において、かれに与えたフィードバックについてもっと知りたいと思った。

このように、「ポリパロール」は完結した作品群というよりも、エクソフォニーを経験する作家が生き、応答したプロセスの痕跡として、鑑賞者の言語生活に様々な気づきを与えるものだと感じる。わたし自身、日仏英のポリグロットとして幼少期から母語が一意に定まらないエクソフォニーの感覚と共に生きてきたので、母語がひとつだと感じている人とはだいぶ異なる印象を受けているのかもしれない。それでも、母語でさえもクィアできる可能性を、より多くの人に感じ取ってもらえればという祈りにも似た感情を抱いた。

NTT InterCommunication Center[ICC]研究員, 株式会社ディヴィデュアル共同創業者を経て、現在は早稲田大学文学学術院教授。学際的研究チームFerment Media Researchを主宰し、人と微生物が会話できるぬか床ロボット『Nukabot』を研究開発しながら、テクノロジーと人間、そして自然存在の関係性を研究している。著書に『未来をつくる言葉―わかりあえなさをつなぐために』(新潮社)、など多数。