(2024年11月25日公開)

第2回BUG Art Awardの最終審査を、2024年10月8日(火)15:00~20:00に実施しました。審査の様子はオンラインで生配信しました。

このレポートでは、当日の様子を要約してお届けします。

第2回BUG Art Award 最終審査の流れ

(1)ファイナリストによるプレゼンテーションとそれに対する審査員からの質疑

(2)審査員によるディスカッション

(3)審査員投票(審査員1名につき2票)

(4)投票理由の説明、ディスカッション

(5)再投票(審査員1名につき1票)

(6)グランプリの決定

新井毬子

岩瀬海

志村翔太

城間雄一

宮林妃奈子

矢野憩啓

※プレゼンテーション順・敬称略

内海潤也(石橋財団アーティゾン美術館学芸員)

菊地敦己(アートディレクター/グラフィックデザイナー)

たかくらかずき(アーティスト)

中川千恵子(十和田市現代美術館キュレーター)

横山由季子(東京国立近代美術館研究員)

※五十音順・敬称略

新井毬子 「Scapegoat」

機械やテクノロジーに宿る新たな妖怪を設定した。そして、映画「グレムリン」からイメージを抜き取り、AI画像生成で類似キャラクターを生成した。ぬいぐるみはそれぞれが会話し、議論している。内容は、異なる意見や思想を持つ二者(三者)にそれぞれのグループの特性に添う話をしてもらった。例えば、どちらがよりグレムリンに似ているか議論しているなどである。それぞれが関係のない議論に見えるが、白黒つけるわけでもない曖昧な状態を提示することでひとつに繋がっている。

個展では、「神輿を担ぐ」=他人をおだてる、「神輿を上げる」=重い腰を上げる、という意味の異なる慣用句を皮切りに、コミュニティの悪い点とされることや良い点とされることを捉え直して、多くの人と協働して展示の流れをひとつの祭りとして行いたい。過去に地方で張子の4m達磨を制作し、ひとつの作品の終わりを見届けるためにお焚き上げしたことがきっかけになっている。

Q.審査員「二次審査時に説明してもらったAIのテーマは今回の作品にどう落とし込まれましたか?」

A.新井「二次審査時に予定していた、AIをテーマにした対話は今回の作品では外しました。当初は、AIと実際の人間との差異を浮き彫りにするために、機械や人形に人間らしさを与えてみようかと思っていました。しかし今回の作品では、投影している人形の顔の動画生成のみにAIを使用することにしました。対話の中身ではなく手段として用いることで、機械やAIの発展がよりリアルなものを生み出すという幻想を、浮き彫りにできると考えました。」

Q.審査員「二次審査で拝見したのは、台座の上にぬいぐるみを設置する展示プランでした。棚に変えた理由は?」

A.新井「この棚は自宅にある食器棚と同じ形にしています。機材の設置などの構造的な理由に加え、何かをカテゴライズするという意味で仕切りのある棚の形式を選びました。ジェンダーの決めつけに関する話題など、センシティブな内容を話すぬいぐるみは棚の裏に設置しています。」

岩瀬海 「SRSシリーズ」

常々考えているのは、ジェンダーやセクシュアリティを強制する制度やシステム、環境の暴力性についてだ。本作のSRSシリーズは、性別適合手術を出発点に、国が個人の身体に介入する暴力性と、それでも手術に臨む当事者の、一見、矛盾した状況を表現できないかと考え、制作した。フレームに納められた2つの作品は、風で揺らめいたり、真ん中の生皮が湿度で縮小したりしている。柱のような彫刻は議論を象徴しており、「これから当事者たちが議論していきたいことは何なのだろう」と考えながら作った。今回はそれに加え、鑑賞者の目線も意識して展示を構成した。個展でも、引き続きジェンダーやセクシュアリティをテーマに彫刻作品を制作したい。一部だけでも鑑賞者が作品に触れられるようにし、作品と鑑賞者の距離を近づけられたらと考えている。

Q.審査員「柱の上部に麻紐をつけた理由を教えてください。物理的な構造上必要だったのでしょうか?」

A.岩瀬「見た目や作品が持つ意味合いから、麻紐のある方がよかったからです。当事者たちの議論はまだ未完成で、今後も完成形はないと思っています。麻紐は彫刻作家がよく制作途中に使うものであり、神社などで使われる神聖なものでもあります。そういったイメージを重ねて、使用しました。」

Q.審査員「フレームの存在が大きいですね。中央の生皮の作品に視線を集中させる目的もあると思いますが、それ以外にフレームを繰り返し使う意図は?」

A.岩瀬「もちろん視線を集中させる意図もあります。また四角い形は、平面的な書類や文書などともリンクしていると考えています。それはとても強固な力を持ち、私たちの身体にも影響してくる。それを表現する必要性を感じているため、普段から四角いモチーフを使っています。」

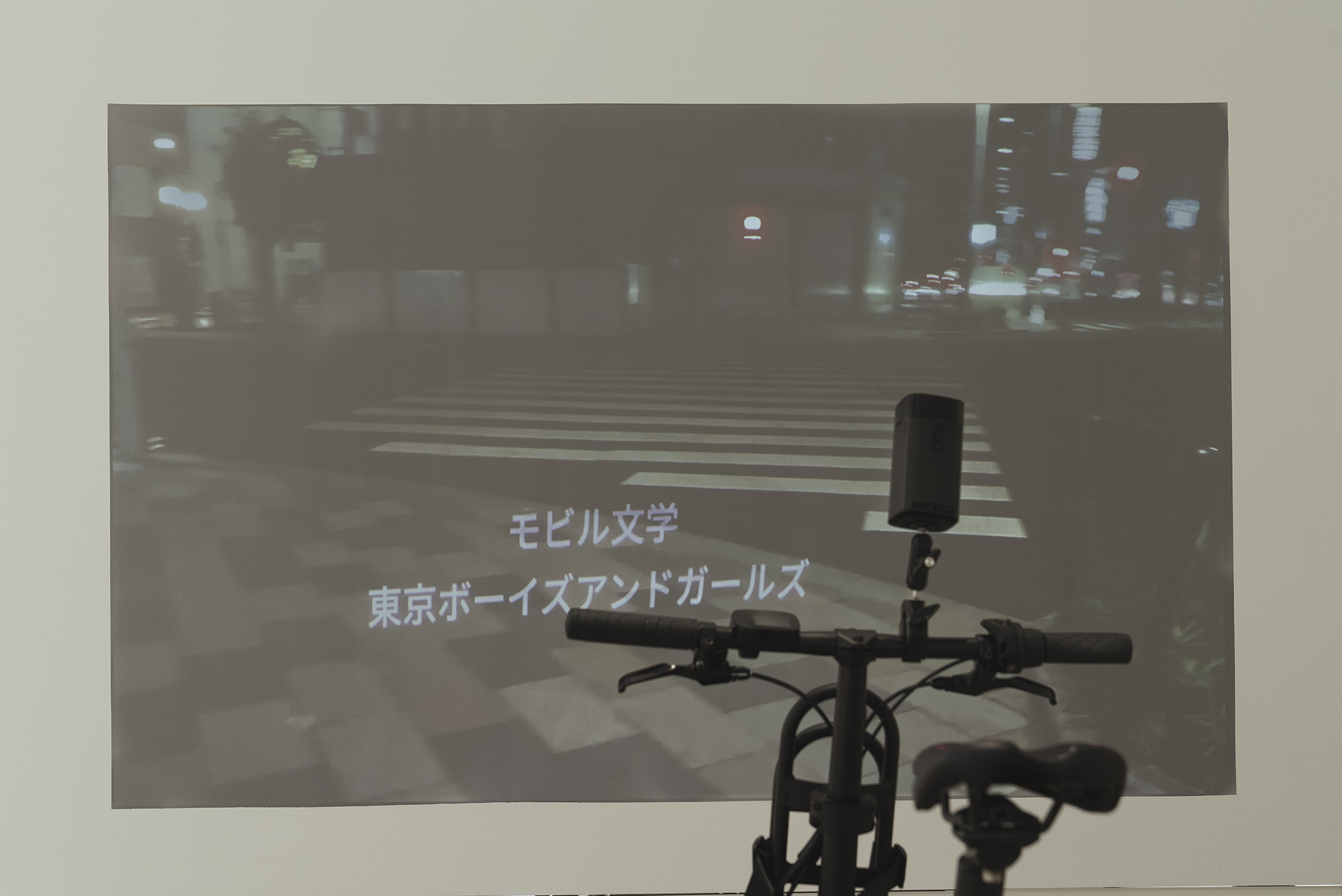

志村翔太 「モビル文学 東京ボーイズアンドガールズ」

人類が作ったことのないものを作りたいという思いから、自転車に乗りつつ小説を書いている。「モビル文学」は、展示施設の周辺地を舞台に小説を執筆し、その内容を街に投影して映像化したもの。今回は、その映像を自転車に搭載したプロジェクターで投影した。紙や電子媒体には収まらないもっと大きな小説をつくりたくて、始めた。今回はBUG周辺の銀座、有楽町、日本橋を舞台にした小説を執筆した。内容は私小説ではあるが、自分の感情に嘘偽りなく書くことで鑑賞者の感情も揺さぶることができるのではないかと考えている。自転車を使う理由は、プロジェクターを搭載できる機能性とひとりで乗る孤独さが小説の内容にリンクする点、自身が幼少期から慣れ親しんできたことにある。個展では、東京から京都までを旅しながら宿場町で制作する《東海道五十三次》のモビル文学版と、東海道新幹線の各駅で下車して撮影した映像を展示したい。

Q.審査員「この私小説は本という形式にしても読めると思いますが、小説というものをどのように拡張したいと考えていますか?」

A.志村「ポール・オースターの『ガラスの街』というニューヨークをさまよう小説があります。それを初めて読んだ時に、自分もニューヨークをさまよいながらこの小説を読めたらいいのに、と思いました。そのような体験を生み出すために、この作品を制作しました。」

Q.審査員「展示されている自転車に鑑賞者が乗って走ることができるのかどうか、という点は重要だと思います。もし走行しながら読む場合、文字の流れる速さなどは映像で見る様子と異なりますか?」

A.志村「自分がこの作品を制作する際は、安全性の面から文字を読まずに走行しました。ただ安全が担保された場所では、実際に走行しながら小説を読むことは可能です。今回は映像作品として展示するために、鑑賞者が文字を読みやすい速度を重視して走行しましたが、乗り手自身が読みやすい速度調整も可能です。」

城間雄一 「ある座」

絵を描くたび、コンセプトや目的、モチーフが変化していく。変わらずあるのは、「面白い作品をつくりたい」という思いだけ。僕が「面白い」と考える絵には大きく分けてふたつあり、ひとつは今の自分にとっても、絵画に面白みを感じられなかった過去の自分にとっても、面白いと思える絵。もうひとつは、自分以外の鑑賞者にとっても面白いと思える絵であること。絵画的な空間や構造を使いながら、アニメや漫画のような造形言語を取り入れて制作する理由もここにある。個展では、絵画に対する知識がない人にも開かれた空間をつくり、誰にとっても面白いと思える作品を展示したい。

Q.審査員「絵の具のさまざまな使い方から、絵の具に対するフェティッシュを感じます。これは意識的にやっていることですか?」

A.城間「はい。自分のフェティシズムと深く関係していて、かなり意識的にやっています。絵の具を薄く塗ったり、黒い絵の具を太く載せることで形を浮き立たせたりするなど、なるべく複数の技法を用いて絵全体を面白く見せようとしています。」

Q.審査員「城間さんの作品には物語のようなものがありますか?」

A.城間「アニメや漫画から影響を受けつつも、描いた絵が自分の作品だと言い切れるようになるために、自分自身で作った物語やナラティブといったものを使っていました。」

Q.審査員「ポートフォリオで見た他の作品には、複数の作品に登場するキャラクターがいたのでそのキャラクターの物語や特性を想像できましたが、今作は1点なので、描かれているキャラクターがどういった背景やナラティブをもっているのか読み取りづらいです。描かれたシーンについてなにか説明できることがあればお願いします。」

A.城間「抽象的な話になりますが、僕は危機的な状況や残酷な状況を描写する際、キャラクターを笑顔にすることがあります。それは、一方の特異点に別の特異点をぶつけることで、その中間を表出させようとするためです。例えば、自分が『70』面白いと感じた映画を、友人は『90』面白いと感じている場合、自分は『20』の差を埋める立ち位置で話すことになります。この感覚が僕にとって物語をつくる時のリアリティであり、まず『90』を描いた中で、『70』を出すための描写を入れています。」

宮林妃奈子 「あいだの手」

私の制作は、描かれるものを選ぶところから始まる。薄い綿布、粗いジュート、触れると破れそうなほどの紙など、それらの素材は、こちらに働きかける力を持っていて、私はそれらを見落とさないよう丁寧に対話を始める。今回は、絵画や素材といった言葉の枠組みを超えて「飛んでいる」絵を作りたいと思った。これは、昨年ドイツで発表した作品(《Flying painting》)の続編でもある。大部分は袋状になった麻布でできていて、イギリスのマン島からやってきたもの。ここに来るまでに形や用途を変えながらも、いま目の前にある、強くて粗い大きな存在としてある麻布と向き合うことで、絵を描くのではなく絵の広さをつくりたいと考えた。個展では、空間を大きく使い、1日を通して変化する光、空気や人の動きなど、さまざまなものに目を向け、絵と場を大切にした展示を行いたい。

Q.審査員「作品の質感を感じられるように素材を渡してくれたことからも、触覚的な要素が重要な作品だと思います。一方、鑑賞者は作品に直接触ることはできず、視覚でしか見ることができない展示になっています。表現したかったことが十全に伝わる展示になっていると思いますか?」

A.宮林「あまり触覚的な作品であるとは考えていません。鑑賞者にどのくらい伝わっているのかはわかりませんが、絵を描くこと、見ることは、触れるということでもあり、その感覚や感触が変わる瞬間を展示できたらと思っています。」

Q.審査員「作品のサイズが大きくなればなるほど、制作の計画を立てる必要があります。一度に描きあげるのではなく数日にわたって描いた今作の場合、小さなサイズの作品を制作する際とは異なるような意識、例えば一拍ずつ置いて絵を描く意識はありましたか?」

A.宮林「しっかりとした計画はなく、今日はここからここまでやろう、というように1日の始まりに小さな計画だけ立てています。それをひとつひとつ確かめてやっていくだけなので、普段キャンバスに描いている絵と向き合い方はあまり変わりませんでした。」

矢野憩啓 「see-through」

日常で出会ったものと、それに出会った自分をモチーフに絵を描く。その過程で出てくるさまざまな単語を集めて意味を考えることで、その単語自体やそれが指し示すモチーフ、属性の枠組みについてアプローチしている。そして絵と単語を展示するために空間を作る。今回も作品の設置を始めてからわかることが多く、パンツを描いた大きな絵は手前に設置する予定だったが、圧力を感じたので奥に配置し、布を開いて外から見える構成に変更した。それによって鑑賞の順路もできあがったため、そこに合わせて単語帳の配置も決定した。個展ではもっと大きな規模で展示をし、カフェスペースも広げてみたい。それに加えて絵を見るだけでなく、例えば男性性についてや絵画について話をするスポット、イベントができるスペースを作っても面白そうだと考えている。

Q.審査員「描かれているモチーフは身近なもので構成されているように見えます。それ以外のモチーフを描くこともありますか?」

A.矢野「今は週5で働いていることもあり、どうしても身近なものやセルフポートレートを描くことになります。今回の展示は1〜2年前に描いた作品も含めて構成しました。」

Q.審査員「英語のテキストだけが描かれた絵があります。テキストの意味を教えて下さい。また、テキストだけの絵を含めたことにはどのような意図がありますか?」

A.矢野「そこには『Why should it be unique?』、つまり『なんで面白くないといけないの?』という言葉を描いています。あるとき、面白くなきゃいけない、と考えながら制作してしまう自身のふるまいに違和感を感じたことがあり、制作しました。」

Q.審査員「単語帳は想定通りに機能していると思いますか?絵と単語帳の体験が十分に結びついていない印象も受けました。」

A.矢野「機能はしていると思いますが、もう少し良い方法があったのではないかと思っています。単語の数を絞った方が良かったのか、はたまた増やした方が良かったのか。絵と単語が割れてしまっているかもしれないですが、自身で単語帳を持って会場を回った際は面白さを感じられました。」

審査員間でディスカッションを行った。プレゼンテーションとは逆順で各ファイナリストを議論した。

矢野憩啓 「see-through」について

「『単語帳はなしで絵だけの方がよかったのでは?』という意見も出たが、体験として絵か単語帳のどちらかが過多になっているとは感じなかった。現場でいる/いらないを判断できるセンスもあるし、やりたいことがしっかりと見えているように思う。当たり前だが、ポートフォリオで見たものよりも実際の絵には奥行きがあり、空間性を感じたことも印象に残っている。」

「造形のアイデア、実際の手作業、社会的な提案に対する視座に加えて美術のありかたへの提案もあり、バランスが良いと感じた。矢野さんが言っていた『男性性』というのは単純にジェンダーの話だけではなく、美術の鑑賞方法を含んだ制度や社会で認識されている物事の質感の話としても捉えられる。」

「自立した木の壁を建てることでプライベートとパブリックの境界はあるものの、外に開こうとする意思があるので風通しが良い。空間の中で作品がどう見えるのかを考えて作られている。しかし、矢野さん自身の内的なものが強く表現されているようには思えず、突出したものは感じられなかった。」

宮林妃奈子「あいだの手」について

「この作品の存在により、会場の壁全体が軽やかに感じられる。ポートフォリオで見たベルリンでの修了制作の作品との繫がりを感じる。」

「抽象的な作品で、よくわからないけれどすごそう、と思わせる。サイズが大きいことや手間がかかっていることは伝わるが、全く無知な鑑賞者に対してどんな風にみてほしいのか?こういった作品を見慣れていない人に対しても伝えるための技術が必要かもしれない。」

「作品は一見すると抽象的だが、宮林さんが話してくれた素材との対話や会場の光や人の動きを取り込む話を踏まえると、本人にとっては具体的でそのものが持つアウラが重要なのかもしれない。それがわかるかどうかは、見る人にかかっている。ただわからないからといって、この作品の力が伝わらないわけではない。」

城間雄一「ある座」について

「プレゼンも絵も面白いが、記号的にキュビズムを用いている部分が作品の邪魔をしている印象を受けた。見る側としては、それをどう扱えばいいのかわからず戸惑いを覚えてしまう。」

「アニメやゲームをモチーフにしている作家の多くは過剰に日本的なイメージを引用している。しかし、この作品はアニメ以降のCG特撮から影響を受け、もう一度、西洋絵画に逆再生している。こういう作り方の作品はあまり見たことがなかったので面白い。ただ、展示空間の考え方として割と絵を置くだけになっている点は気になる。」

「何回みても飽きないよさがある。キャンバスに描かれた油絵は、紙作品に比べて温湿度の変化に強く、同じ強さの光でもより長く当てることができるので、作品の保護を前提とした美術館でも長期間展示できる。素材としての耐久性と、何度みても飽きのこない作品の強度とが上手く重なっている。」

志村翔太「モビル文学 東京ボーイズアンドガールズ」について

「これまでに、著名な詩人から影響を受け、そこに自身の物語や風景を織り込んだ作品は見たことがある。しかし、自身で書いた小説を映像にした上で「文学」として発表している作家はみたことがなかった。」

「この作品の面白さは、書くことと読むことの欲望が同時にあること。読むシチュエーションを書くレイヤーに被せている。ただ、小説と映像どっちつかずの表現になっていることが気になる。途中で挟まれる画像や映画のようなタイトル表示などは不要だと感じた。」

「細かなつくり込みや精度を上げてきていることがよく伝わる。ただし、映像作品として見たときに、あまり新しさは感じられない。この作品を作品たらしめる根拠はどこにあるのだろうか。例えば自分でAIプログラムを作り、自転車で走ると物語が自動生成されて、路上に投影される作品にしてもいいのかもしれない。」

岩瀬海「SRSシリーズ」について

「手作業がすごく丁寧で、空間構成もうまい。柱の作品は、これから当事者たちが行っていく議論を表しているということで、ポジティブな意味合いが含まれている点も良い。その反面、アウトプット方法はどこかで見たことがあるように感じるので、それを超える何かがあるといいのかもしれない。」

「3つの作品の自立方法を変えることで、関わり合いを作ろうとしているところが面白い。ただ柱の作品は、少し軽く見える点が気になる。彫刻作品として見たときに、もっと質量的な説得力が感じられるとよかった。」

「フェミニズムやクィアの文脈で語られる、ラテックスや柔らかい素材を使った60年代から続く彫刻作品の国際的な系譜は、日本国外の国際展や欧米での展覧会ではしばしば見ることができる。しかし、日本では触れる機会も少なく、展覧会で大々的に紹介されたケースは限られている。そういった状況を踏まえて、岩瀬さんの取り組みと本作が現在のBUGで紹介できていることは誇らしく思う。」

新井毬子「Scapegoat」について

「二次審査の段階では、ぶっ飛んでいるプランだと感じていた。しかし、展示作品は全方位から矛盾がないように整備した結果、ブレーキを踏んだ印象を受ける。また、食器棚の存在感が大きすぎることも気になっている。この棚は生活空間を演出するものであるにもかかわらず、実際に並んでいるのは展示空間寄りの作品だけ。素材も合板のようなものを使用し、演出を控えめにしたことで、メッセージが曖昧になっている。映像をぬいぐるみに投射せず、すべて映像作品として発表してもよかったんじゃないか、と思わせてしまう。」

「拾ってきた記号を単純に並べただけの印象を受けた。記号が多すぎてどこに焦点を合わせたいのかが分かりにくい。映像が投影されて対話するぬいぐるみという形式に、どのようなナラティブを乗せたいのか? 3つのペアがそれぞれ対話しているが、音声も映っている顔も類似性が強く、異なる内容を話していること自体がテキストなしでは頭に入ってこなかった。なので、インスタレーション作品の形式である必要性を感じなかった。」

「AIによる生成映像の投射という発想と会話の内容は、それぞれ面白い。一方で、話をしっかりと拾おうとすると、ぬいぐるみの話す音声を聞くよりも、置かれていたハンドアウトの方を読んでしまう。話している内容とグレムリンをぬいぐるみに投射するという手法がやや乖離してしまっているように感じてもったいなかった。」

◼︎1回目の投票結果

内海:矢野、岩瀬

菊地:矢野、城間

たかくら:矢野、城間

中川:岩瀬、城間

横山:岩瀬、城間

→岩瀬3票、城間4票、矢野3票

岩瀬海への投票理由

「表現したいテーマと作品の繋げ方を考え抜いて、展示方法も工夫している点を評価したい。」

「人としての尊厳や、当事者たちの痛みが説明を受けずとも伝わってくる。作品ひとつひとつのパーツについて質問した際の回答から、その背景もしっかりと考えられている印象を受けた。個展では、一層飛躍した姿を見ることができそうだと期待している。」

「社会の不平等な圧力がもたらす個に生じる痛みを軸にしつつも、さまざまな方向に広がりをもつ作品を造った作家の力量を評価したい。」

城間雄一への投票理由

「作品制作の過程でどのような表現技法を使用するべきか、ご自身の経験の蓄積と思考から理由づけられていることへの強さを感じた。」

「個展のプランは今のところ未知数ではあるが、絵の魅力が大きかった。これだけの絵を描ける人なので、個展にも期待できる。」

矢野憩啓への投票理由

「本展示作品のクオリティを評価している。この作品の空間に初めて入ったときに感じた呼吸のしやすさが忘れられない。」

「制作の過程に疑問を持ちながら作品をつくっている。初めに決定したフレームのままではなく、現場で考えながら制作を進められている。制作者としての説得力を感じた。」

「展示と作品の関係、社会と個人的なテーマのバランスがとても良い。個人があって、社会があって、世界がある。それを全て考え、うまく繋げている点を評価したい。」

◼︎2回目の投票結果

1回目の投票で票が入った3名の中から1名を選出し、再投票。

内海:矢野

菊地:矢野

たかくら:矢野

中川:城間

横山:城間

→城間2票、矢野3票

票が割れたため、矢野に票を入れた3名の審査員が改めて選出理由を説明。

他3 名もその理由に納得し、最終的に矢野憩啓が第2回BUG Art Award グランプリに決定した。

グランプリ個展は、約1年後にBUGで開催予定。

矢野憩啓さん(第2回BUG Art Award グランプリ受賞)

「最後まで票が割れたこと、その内訳について色々と考えてしまう結果となった。最近は仕事もあり、あまり制作できていない。1年後の個展に向け、たくさん制作をしつつ、軽薄な作品に見えないように努力していきたい。そして、絵画がインスタレーション状になっているわけでなく、インスタレーションの一部に絵画があるわけでもない状態で、絵画、単語帳、空間構成それぞれが評価され、幅広い方に観ていただけるような個展にしたいと思う。」

新井毬子さん

「応募してから最終審査に至るまで、トークショーがあったり、他の作家との交流があったり、さまざまなイベントを経験する事ができ、とても貴重な機会となった。今は悔しい思いが強いが、今後この経験は間違いなく自分の糧になるだろう。具体的なアドバイスをいくつももらえたので、今後の作家活動に活かしていきたい。」

岩瀬海さん

「手作業のこだわりや執念みたいなものは自分でもこだわりを持っていたので、そこを評価してもらえて嬉しかった。反面、自分が予想もしていなかった部分も突かれ、面白いと感じた。私には作品を届けたいコミュニティや人物が明確にあるため、そこに届けられるように、これからも展示を重ねながら、他の作家と協力もしつつ、作家としてステップアップしていきたい。」

志村翔太さん

「4年前まで全くアートに興味がなく、展示プランの図面さえも描けなかった自分。そんな自分に対して、作品の面白さを評価してファイナリストに選んでくれた審査員の方々に感謝している。来月からヨーロッパに1ヶ月行くので、まずはヨーロッパでモビル文学作品を制作していく予定だ。」

城間雄一さん

「自分の作品に興味を持ってくれ、一生懸命に講評してくれて、とても良い機会になったし、楽しく審査の様子を見守ることができた。書類を書くのが苦手なので応募等当初は不安だったが、そんな僕でもここまで来る事ができた。もし書類を書くのが苦手でも、作品を色々な方に見てもらいたい方は勇気を出してチャレンジしてもらえたら。」

宮林妃奈子さん

「BUG Art Awardは一般的なコンペティションと異なり、隠されがちな部分がしっかりと見えて、そこが面白い。今後もできればまたヨーロッパに滞在し、その土地の言語を話し、その土地で暮らし、作家活動を続けていきたいと考えている。」