(2025年11月16日公開)

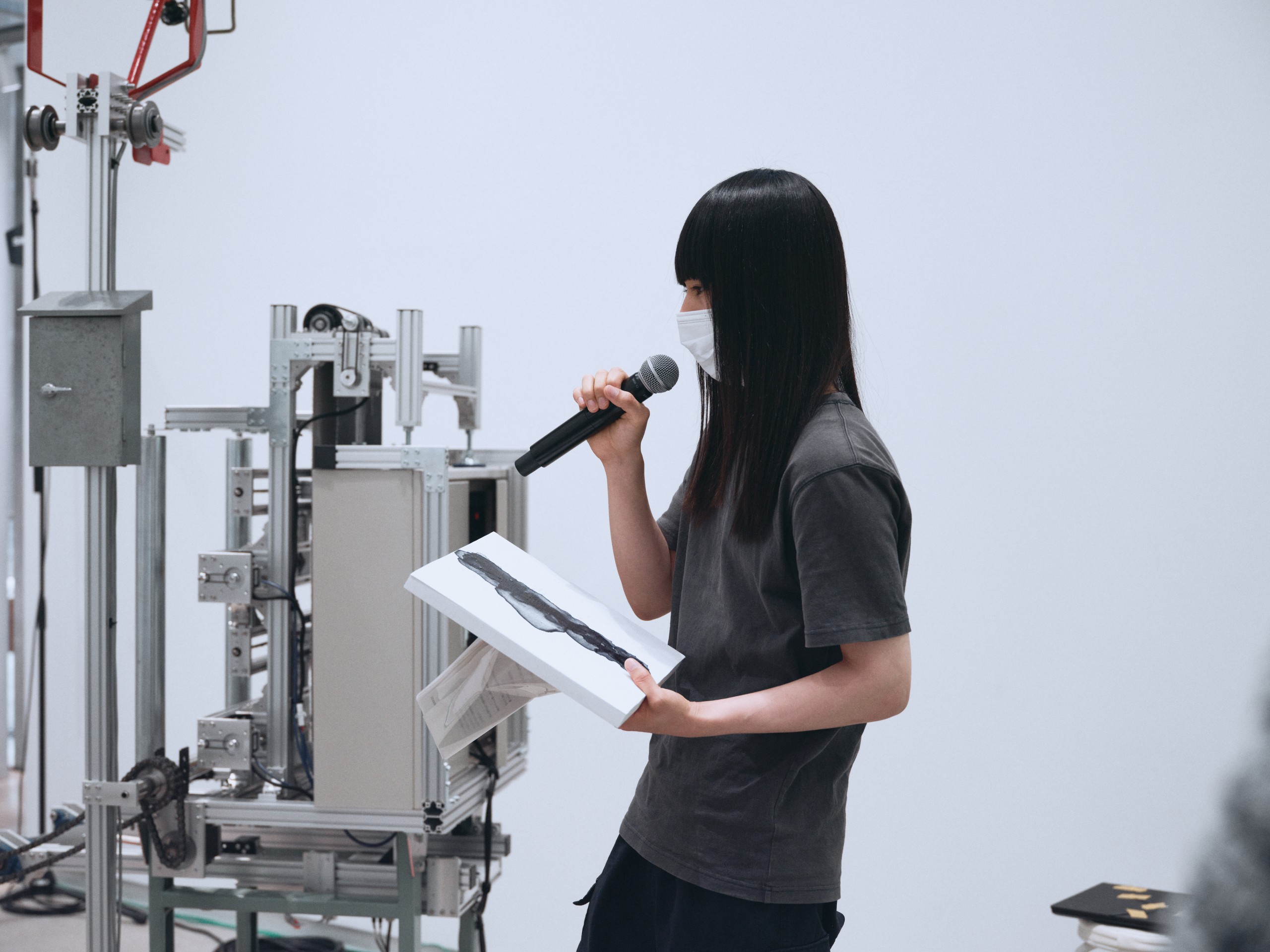

第3回BUG Art Awardの最終審査を、2025年9月30日(火)15:00~19:30に実施しました。審査の様子はオンラインで生配信しました。

このレポートでは、当日の様子を要約してお届けします。

第3回BUG Art Award 最終審査の流れ

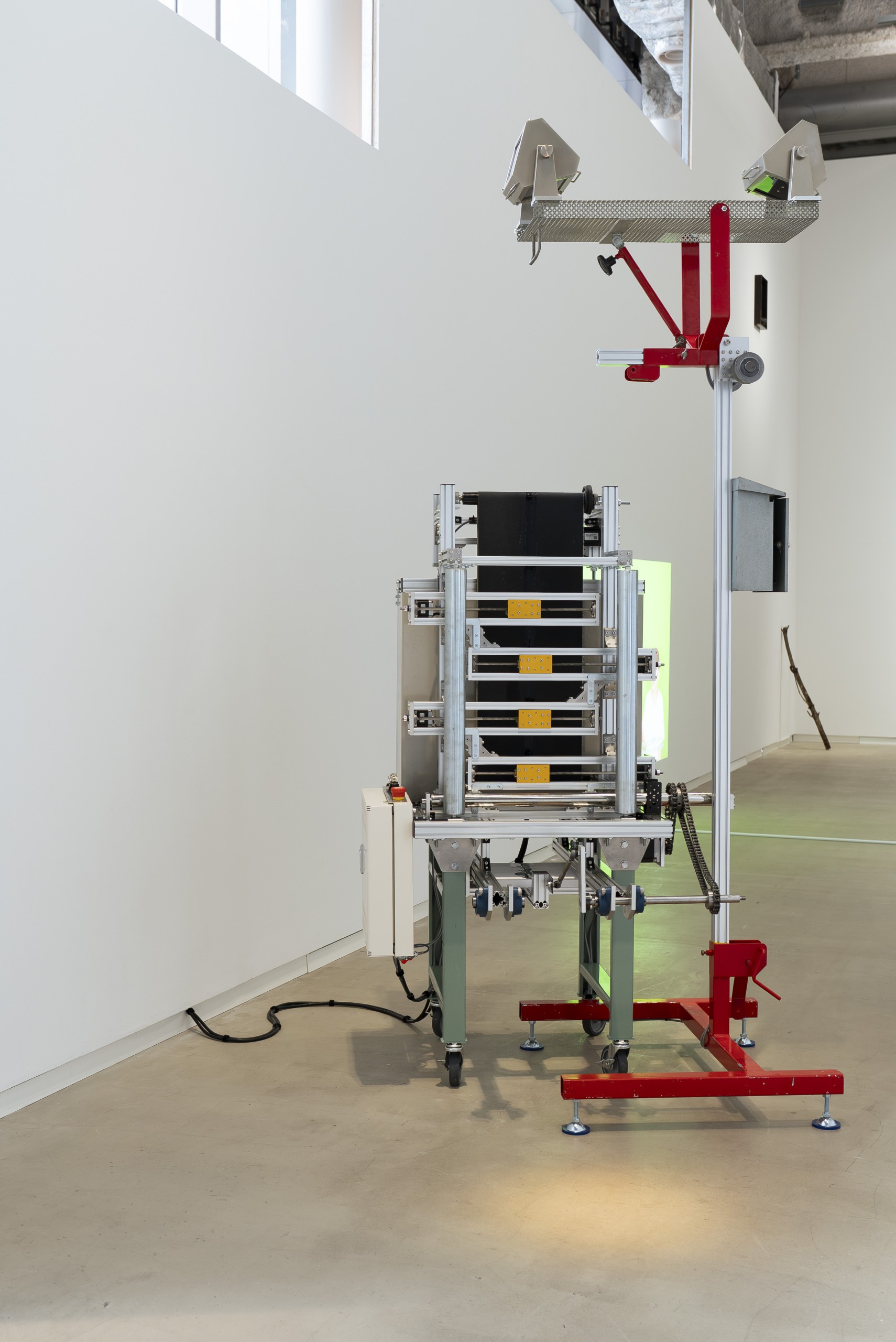

(1)ファイナリストによるプレゼンテーションとそれに対する審査員からの質疑

(2)審査員によるディスカッション

(3)審査員投票(審査員1名につき2票)

(4)投票理由の説明、ディスカッション

(5)再投票(審査員1名につき1票)

(6)グランプリの決定