第1回BUG Art Award グランプリ 向井ひかりさんの個展を開催します。

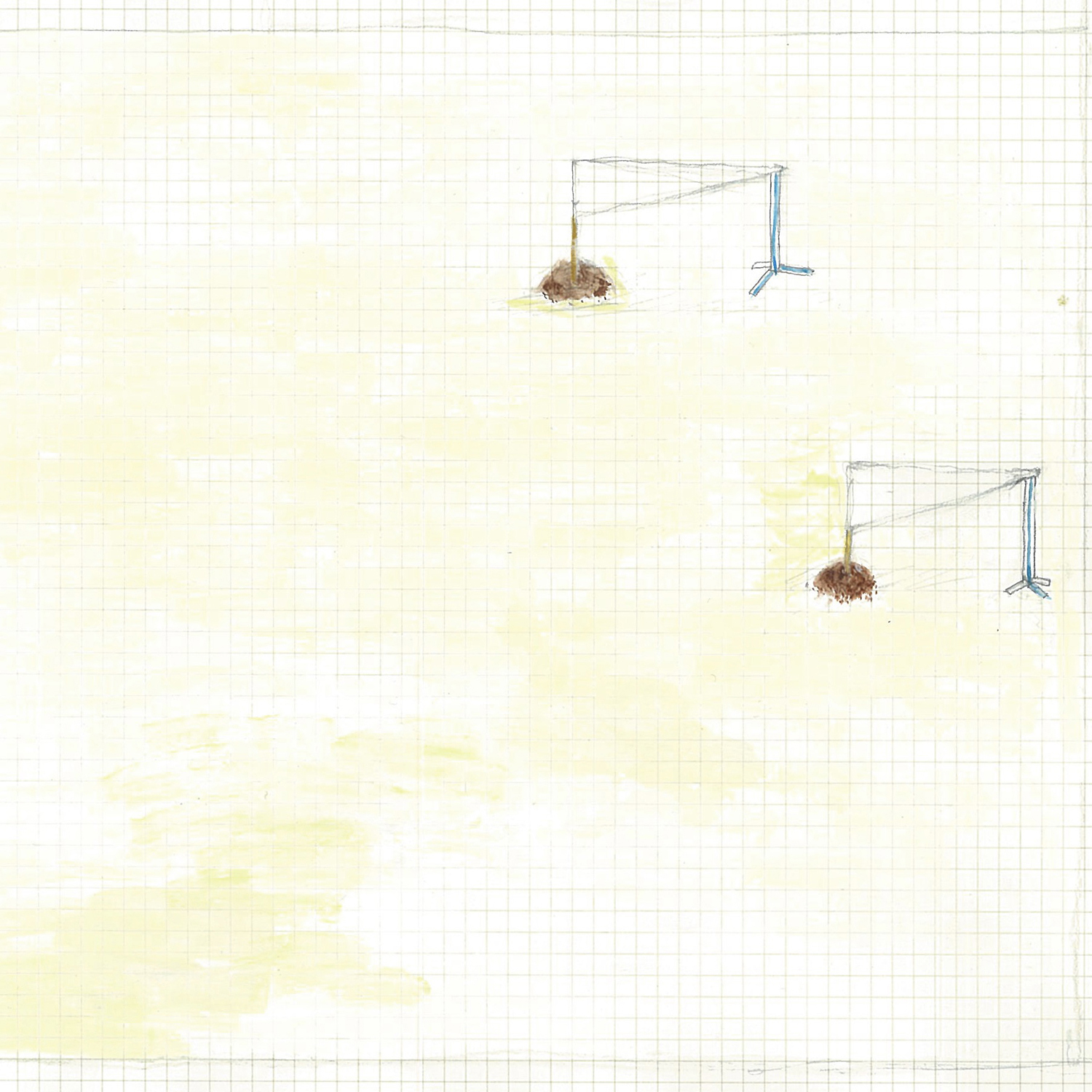

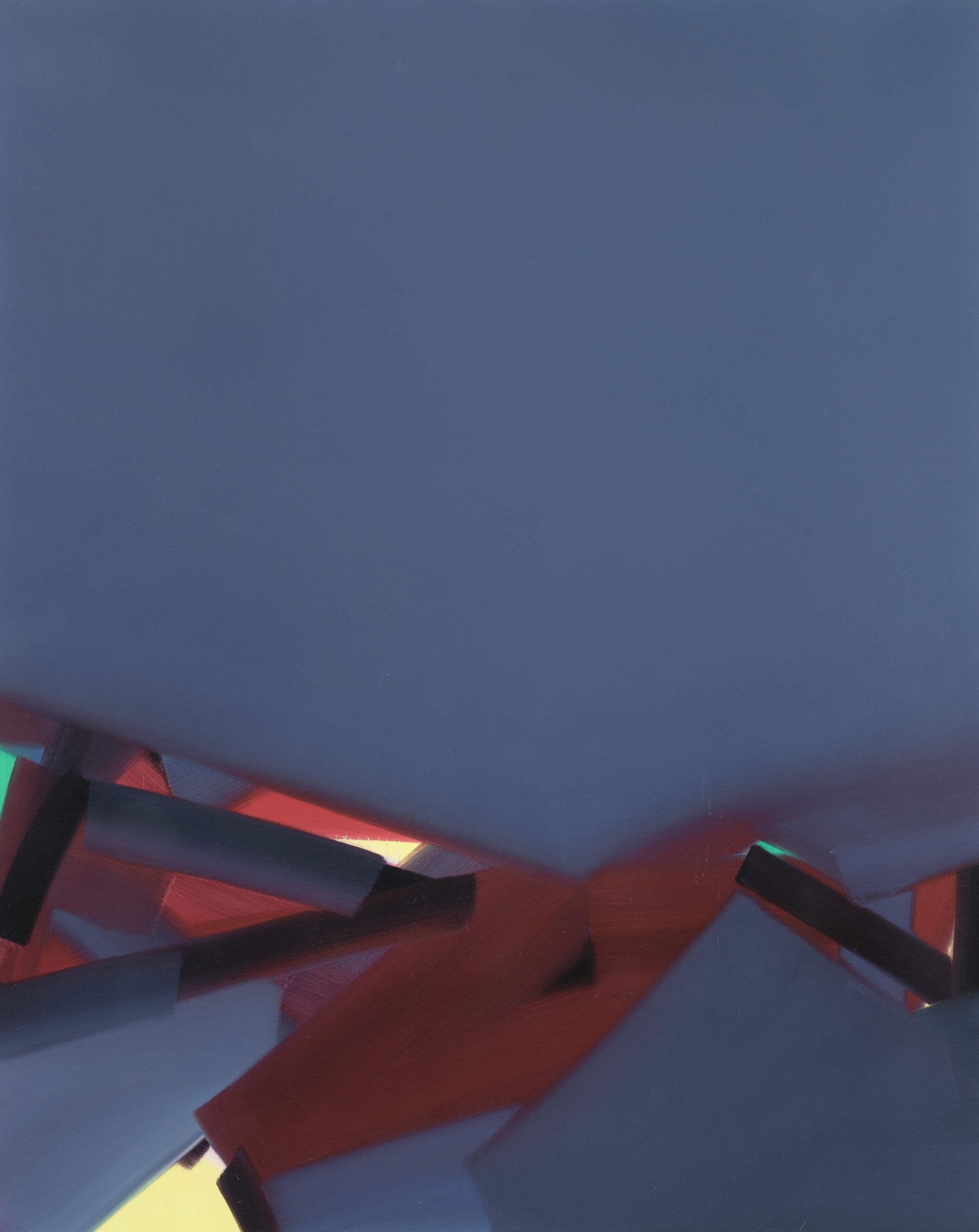

本展では、天井高7.2mの空間を隅々まで使い、向井にとって最大規模となる新作に挑戦します。

※展覧会ページ、SNSにて随時情報を更新します。

2月6日に公開最終審査を行い、第1回BUG Art Award グランプリは向井ひかりさんに決定しました。

作品詳細はEXHIBITONページよりご覧ください。

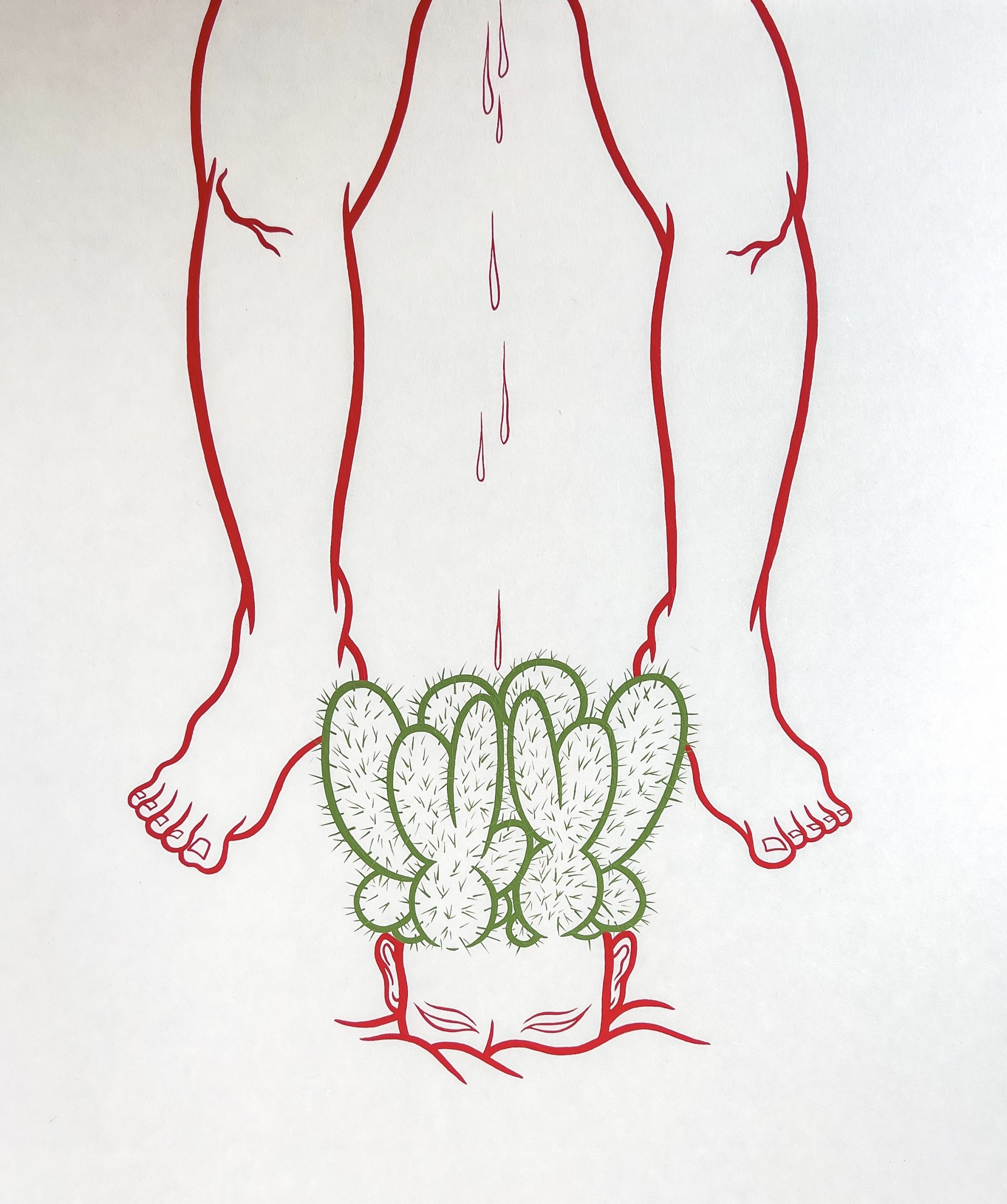

砂地に通りがかったので砂山を作ってみてからその場を離れるように、制作を通して宇宙で起こりまくっている様々なことを発見してコレクションしている。様々な素材を組み合わせて彫刻を作ることが多い。

主な活動歴・受賞歴:

2023年 個展「リンクスケーター」(WALLA、東京)

2022年「令和3年度武蔵野美術大学卒業・修了制作 優秀賞」受賞

2019年 CSLAB×MELLOWゼミ「ジェンダーに関する観察と実践」2019年度成果発表展

公開最終審査では6名の第1回BUG Art Award ファイナリストが、バグ展の展示内容とグランプリを受賞した際の個展プランについて、プレゼンテーションします。そのプレゼンテーションと展示作品、グランプリ個展プランの3つの要素をもとに審査を行い、審査員の議論を経てグランプリが決定します。

最終審査はご予約いただいた方を対象に、全て公開(オンライン配信)で行います。

第1回BUG Art Awardのファイナリスト6名によるグループ展の開催情報を公開しました。

会期中2月6日(火)にはグランプリを選出するための公開最終審査を行い、グランプリ1名を決定します。

グランプリ受賞者には、約1年後のBUGでの個展開催の権利と、個展開催費上限300万円とアーティストフィーが支給されます。

■会期:2024年1月24日(水)~ 2月18日(日) 11:00-19:00 火曜休館

■公開最終審査:2024年2月6日(火) 17:00-20:40(予定)

■ファイナリスト:乾真裕子、彌永ゆり子、近藤拓丸、宮内由梨、向井ひかり、山田康平 (敬称略・五十音順)

※詳細はEXHIBITIONページよりご確認ください。

8月20日、BUGにて、第1回BUG Art Award セミファイナリスト20名と審査員が1対1で二次審査を実施。

翌日、審査員全員でのディスカッションを経て、ファイナリスト6名を決定しました。

今後、ファイナリスト6名はファイナリスト展の展示位置を話し合いで決定します。

また、展示や設営方法についてインストーラー(展示設営技術者)に相談しながら、ファイナリスト展の準備を進めていきます。

ファイナリスト展(ファイナリスト6名によるグループ展)は、2024年1月24日から開催しますので、どうぞお楽しみに!

※アーティスト名五十音順

応募資料による一次審査を7月16日に行い、第1回BUG Art Awardセミファイナリスト20名を選出しました。

審査員との1対1の対面審査に向けて、展示プラン作成レクチャーや展示プラン・展示計画書についての相談会を行います。

二次審査は8月20日・21日に実施します。

※アーティスト名五十音順